近日,我院马春旺教授团队在光核实验领域取得重要突破,由河南师范大学重离子核反应与光核反应团队、中国科学院上海高等研究院等机构组成的联合研究团队,在上海同步辐射光源(SSRF)的激光电子伽马源(SLEGS)实验站,利用自主研制的新型平坦效率探测器阵列(FED),在国际上首次以低于4%的不确定性,精准测量了铝-27核在13.2至21.7 MeV能量范围内的光中子反应截面(27Al(γ,n)26Al)。该成果为解决长期存在的核反应数据差异、优化核天体物理模型提供了关键实验依据,相关论文发表于物理SCI一区期刊《核科学与技术》(Nuclear Science and Techniques),马春旺教授为论文通讯作者。

在恒星核心、超新星爆发等极端天体环境中,铝-27核吸收高能伽马射线后释放中子生成铝-26的同位素,这一反应是宇宙中重元素合成的重要环节。铝-26作为“宇宙时钟”,其丰度直接影响天体事件的年代测定和能量传递机制的理解。然而,过去不同实验方法测得的数据差异高达20%-50%,严重制约了理论模型的精确性。研究团队依托上海激光电子伽马源(SLEGS),采用激光康普顿散射(LCS)技术生成准单能伽马射线,能量分辨率可达10 keV,远超传统光源。配合自主研发的3He平坦效率探测器阵列(FED),通过优化环形探测器布局和聚乙烯慢化体设计,实现了对中子的高效(约42%)且均匀探测,显著降低了系统误差。实验共测量了38个能量点的光中子截面数据,并通过的“解卷积迭代法”消除伽马射线能谱展宽的影响,最终将总不确定性控制在4%以内。

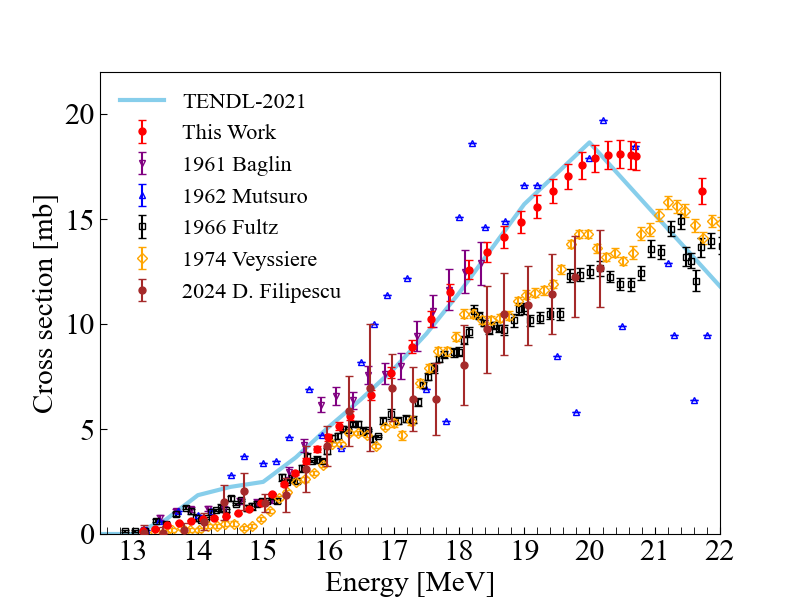

通过与TENDL-2021数据库及历史实验数据对比,研究发现:低能段(13.2-16.3 MeV)与正电子飞行湮灭光源(PAIF)实验结果高度吻合,差异仅4%;高能段(16.3-21.7 MeV)显著高于PAIF数据,但与轫致辐射实验结果及TENDL评估值趋势一致;传统准粒子无规相位近似(QRPA)模型预测的共振峰未在实验中出现,提示现有核力模型需进一步优化。此项成果不仅为核天体物理中的元素合成模拟提供了可靠数据,还对核能开发(如惯性约束聚变)、医学放射性同位素生产具有重要参考价值。

实验数据已存储于国家科学数据中心(ScienceDB),访问链接:https://doi.org/10.57760/sciencedb.j00186.00535。

论文DOI:https://doi.org/10.1007/s41365-025-01662-y。