童心护航反霸凌 筑梦成长助振兴——数学与统计学院

“童心护航,筑梦成长”志愿服务团开展反霸凌主题志愿活动

为响应国家乡村教育振兴战略,保障乡村儿童心理健康,7月5日,数学与统计学院“童心护航,筑梦成长”志愿服务团于新乡市牧野区牧野镇尚庄村党员活动室开展反霸凌主题志愿活动。本次活动由2024级辅导员方好好带队指导。

时至今日,校园霸凌已演变为全球性社会议题。我国超半数学生曾遭遇校园欺凌,其危害不容忽视:在身体层面,霸凌可能导致创伤,直接威胁儿童生理健康;在心理层面,易引发焦虑、抑郁等情绪障碍,部分受害者甚至出现社交回避、厌学等长期负面影响。因此,开展系统性、针对性的反霸凌教育迫在眉睫,本次志愿活动正是通过新颖形式,为乡村儿童提供切实可行的反霸凌引导,搭建起守护心理健康的重要防线。

活动中,志愿者精心制作“反霸凌”主题教育短视频,结合经典案例解析肢体欺凌、语言侮辱等常见霸凌形式,引导儿童识别行为特征、掌握自我保护策略;创新设计“勇敢说‘不’接力赛”“纸杯传声筒”等互动游戏,让孩子们在角色扮演与情景模拟中锻炼应对霸凌的表达能力,潜移默化地传递“不做受害者、不做霸凌者、不做旁观者”的理念。

方好好表示,“当小朋友在传声筒游戏中清晰说出‘被欺负要告诉老师’时,我们看到了教育的实效。”趣味化的教育形式有效提升了乡村儿童的参与感,也加深了他们对反霸凌知识的认识。

据悉,本次志愿活动是三下乡暑期实践活动的重要组成部分。通过“理论灌输+情景体验”的创新模式,将反霸凌教育融入乡村儿童关爱服务,既践行了大学生服务社会的责任担当,也为乡村教育振兴提供了可复制的实践样本。今后,“童心护航,筑梦成长”志愿服务团将持续聚焦乡村儿童教育领域,通过系列主题活动助力未成年人健康成长。

(数学与统计学院 靳臣禹 责任编辑 申 晴)

未来名师班“微光公益课堂”点亮明珠社区暑假生活

为培养师范生将理论知识与实际教学相结合的能力,为社区青少年提供丰富多彩具有启发意义的公益课程。7月3日,未来名师班赴新乡市红旗区明珠花园社区团委、新时代文明实践站开展未来名师班“微光公益课堂”社会实践,为社区青少年带来丰富多彩的课程,助力其健康成长。

上午,课程聚焦基础素养培养。张宗昆以“食物中的营养”为主题,通过多媒体课件展示、实物模型演示和趣味互动问答等多种形式,生动形象地向孩子们讲解了蛋白质、碳水化合物、维生素等六大营养素的作用,帮助学生们认识食物中的营养成分,培养科学饮食意识。随后,姜爱鑫带来“人要有自信”课程,结合趣味游戏和生动的案例分析,引导学生树立自信心,增强心理素质。此外,姜爱鑫通过教学生《我们是祖国的花朵》手势舞,让学生自信地展示自己,帮助学生建立起自信心。下午,课程注重实践与创新。吴雅婷在“走进化学实验室”课程中,向学生们介绍实验室安全规则和常见实验器材,通过试管、烧杯、量筒等实验器材的实物展示,让孩子们近距离观察,激发他们的科学兴趣,培养严谨的实验思维。张琦和吴佳琪则带领学生们开展“缤纷花语——制作皱纹花”手工课,指导大家用五颜六色的皱纹纸制作小雏菊和康乃馨,锻炼动手能力的同时提升审美素养。

此次“微光公益课堂”活动不仅丰富了社区青少年的暑期生活,也展现了未来名师班学员的教育情怀和社会责任感。未来,名师班将继续开展更多公益教育活动,为青少年成长贡献青春力量。

(未来名师班 王婉婷 吴雅婷 责任编辑 李钰柯)

俊甫书院“红芯青创”爱国主义教育实践团

走进中科院半导体研究所

7月3日,俊甫书院“红芯青创”爱国主义教育实践团抵达中国科学院半导体研究所,开展了一场意义非凡的实践活动,旨在将爱国主义教育与青年科技创新深度融合,引导青年学子把爱国之心化为科技报国的实际行动,让青春韶华在科技报国中绽放绚丽光彩。

中国科学院半导体研究所魏钟鸣研究员向实践团成员详细介绍了半导体所的基本情况和黄昆英才班的理念和规划,让同学们对半导体领域的研究前沿和发展现状有了更加深入的认知。

林妙玲研究员以低维半导体声子物理研究为题,为实践团队带来了一场精彩的学术报告。报告内容深入浅出,不仅展现了半导体领域前沿的科研成果,更点燃了同学们对科研探索的热情。讲座结束后,林妙玲还带领实践团参观了“两弹一星”精神展览馆。馆内珍贵的历史资料和先辈们的科研事迹,让同学们深刻感受到老一辈科学家们为了国家科技事业,无私奉献、勇于创新的爱国主义精神,接受了一次深刻的精神洗礼。在半导体所集成中心,实践团近距离参观了纳米级光刻机、分子束外延设备等先进的科研设备和技术成果,进一步拓宽了同学们的视野。

刘岳阳研究员为同学们精心组织了中国科学院半导体研究所博士生代表与实践团成员交流会。同学们就科研方法和创新能力培养等问题进行了深入的讨论交流。博士生代表分享了自己的科研经验,鼓励同学们在科研道路上要勇于尝试、不怕失败,培养独立思考和解决问题的能力。

此次实践活动,俊甫书院“红芯青创”爱国主义教育实践团走进国内一流科研院所,同学们不仅了解了学科前沿研究领域,更深刻理解了爱国主义精神在科技创新中的重要引领作用,为今后投身科研事业、为国家科技发展贡献力量注入了强大动力。未来,“红芯青创”实践团将继续开展系列活动,不断探索青年科创与爱国主义教育融合的新路径。

(俊甫书院 魏尔康 占美琳 责任编辑 李钰柯)

为传承红色基因,感悟革命先辈的奋进力量,厚植爱国主义情怀,7月3日,生命科学学院“红色微光”爱国主义教育宣讲团前往郑州二七纪念馆和二七纪念堂开展研学活动,深入学习“二七精神”,深刻理解近代中国社会变革历程。

在郑州二七广场,宣讲团成员瞻仰了象征中国工人运动光辉历史的二七纪念塔,并进入塔内进行深入参观。成员们依次走过“溯源”“觉醒”等主题展厅。通过详实的历史展板、珍贵文献、多媒体展示及实物陈列,大家系统学习京汉铁路工人为争取成立总工会而发起全线大罢工的壮烈历程,深入了解反动势力制造“二七惨案”的历史真相。林祥谦、施洋等革命烈士坚定信仰、忠诚组织、敢于斗争、勇于献身的崇高精神深深震撼了每一位成员。

转至二七纪念堂,宣讲团重点开展对“二七精神”核心内涵的学习。纪念堂借助罢工路线图、建筑遗址、工人用品等文物和智能科技手段,生动再现京汉铁路工人为争取基本权益,毫不退缩发起大罢工的历史壮举,深刻诠释了“抗争精神”。同时,展厅以时间为线索,从铁路建设背景到工人阶级的觉醒与团结,再到面对反动军阀残酷镇压时的顽强不屈,每一个细节都彰显出革命先烈无私无畏的“奉献精神”。

本次赴二七纪念塔和纪念馆的研学,不仅是一次对近代中国工人阶级英勇抗争史和坚定信仰的生动学习,更是一次对伟大“二七精神”的深刻体悟与时代传承。它激励着青年一代将个人理想融入国家发展的宏伟蓝图。学院将持续深化红色主题教育,引导广大师生以更加坚定的理想信念、更加昂扬的奋斗姿态和更加务实的担当作为,在强国建设、民族复兴的新征程上奋力书写无愧于时代、无愧于人民的崭新篇章,为党育人、为国育才的初心使命矢志不渝。

(生命科学学院 温 冉 万慧聪 责任编辑 冯雨晴)

为发扬志愿服务精神,加强基层社区的文化建设,7月1日至2日,政治与公共管理学院“微光筑家园”基层治理服务团前往新乡市卫滨区幸福里社区开展墙绘活动。

经过前期沟通与协商,社区工作人员与实践团队成员共同选取六块空白墙面清理脏污、规划版面,为后期墙绘工作打下基础。随后,实践队员集思广益,巧妙结合梅花、荷花等各色花卉以及长幼相处的日常生活片段,以图文并茂的方式传递“爱国”“讲文明,树新风”“孝敬”“日行一善”等积极理念和中华优秀传统文化。墙绘工作吸引了众多社区居民前来欣赏围观,小朋友积极加入其中,与实践队员集体协作,共同完成了墙绘着色工作,为社区文化氛围的营造贡献力量。墙绘完成后,实践队员纷纷表示,本次特殊的实践经历让他们感受到社区工作人员热情和负责的工作态度,收获了奉献社会、传递温暖的成就感与使命感。

本次墙绘活动的顺利开展,不仅有利于美化社区环境,让社区居民共建共享社区文化建设成果,也为学院学生服务社会、参与基层建设提供了一个平台,锻炼了其社会实践、综合创新以及艺术审美能力。学院将持续推进“美育”和“德育”结合,以特色育人实践赋能学生全面发展。

(政治与公共管理学院 张永欣 冯佳音 责任编辑 陈荟宇)

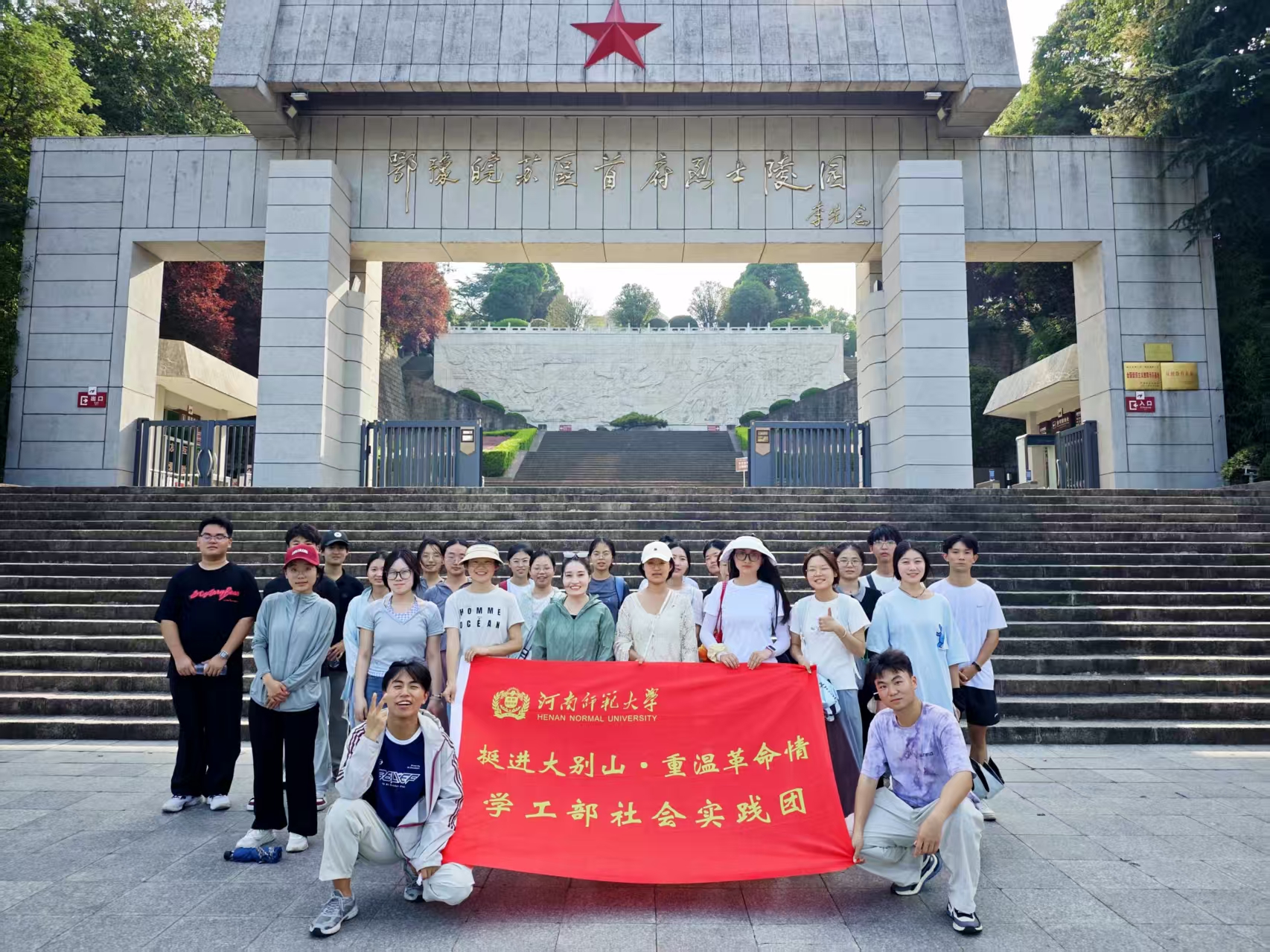

探寻红色记忆 传承革命精神——党委学工部

“挺进大别山,重温革命情”社会实践团队前往鄂豫皖苏区研学

习近平总书记强调:“鄂豫皖苏区根据地是我们党的重要建党基地,焦裕禄精神、红旗渠精神、大别山精神等都是我们党的宝贵精神财富。”7月4日,党委学工部“挺进大别山,重温革命情”社会实践团队前往鄂豫皖苏区首府博物馆和鄂豫皖苏区首府烈士陵园开展参观学习活动。

实践团队首先来到鄂豫皖苏区首府革命博物馆。从大革命时期鄂豫皖地区燃起的革命星火,到土地革命战争时期红军的英勇斗争;从抗日战争时期军民的同仇敌忾,到解放战争时期的战略决战,博物馆全方位展现了鄂豫皖苏区的革命历程。在讲解员的引导下,团队成员深入了解革命先辈们为争取民族独立、人民解放而英勇奋斗的感人事迹,感受到了先辈们的坚定信念和不屈意志。随后,实践团队来到鄂豫皖苏区首府烈士陵园,大家了解到许多烈士为了革命事业英勇献身,有的甚至没有留下姓名。这些无名英雄用生命诠释了对党和人民的忠诚,他们的事迹将永远铭记在人民心中。

此次红色文化之旅,不仅让实践团队成员深入了解了鄂豫皖苏区的革命历史,更让他们深刻体会到了革命先辈们的伟大精神。为发扬红色资源优势,深入进行党史军史和优良传统教育,把红色基因一代代传下去,实践团队将继续做新时代红色文化的传承者和践行者,让红色精神在新时代焕发出新的光彩。

(党委学工部 刘 媛 张子怡 责任编辑 薛晓琦)

国际教育学院“郑州航空港产业发展与基层治理调研团”

赴1688选品中心参加实践活动

创业梦想,从源头启航;非遗之路,同丝绸源长。7月2日上午,国际教育学院郑州航空港产业发展与基层治理调研团前往新郑机场1688选品中心进行调研。

青春实践邂逅丝路匠心。16名实践成员在工作人员的讲解下穿梭于全国第一个全种类的选品中心,感受着来自于全国各地的精美商品。低价商品的平替、世界货物的集散和科技的赋能,拉近了世界距离。团队成员不断询问着商品的原产地,思索着所学专业与物品的联系。基于源头工厂、电商指导和厂家帮扶等优势,1688选品中心还与中国大学生创新创业大赛进行合作,为学生打造成长平台。

随后,调研团前往社区中心感受非遗漆扇的制作。调漆、点染、转印……扇面上流动的斑斓色彩,宛如重现丝绸之路上流淌千年的艺术交融。团队成员刘政委感慨道:“对选品中心的了解,为我们在学校参与创新创业大赛提供了更多的方向。非遗漆扇的制作,让我们切身感受到了中国传统技艺的美妙。”

丝路好物邂逅非遗漆韵。从全品类货架到漆艺工坊,从文化传承到科技创新,团队成员感受到古与今、科技与传统的交融,进一步深化了国教学子对“家国情怀、国际视野、专业技能、人文素养、创新能力”的感悟,有利于同学们从中汲取智慧力量,讲好中国故事。

(国际教育学院 孔若阳 潘 旭 责任编辑 李钰柯)

法治映红渠,普法新征程——法学院“明法笃行,弘法力行”

法治思想宣讲团走进共产主义青年渠

为深入践行习近平法治思想,推动法治观念深入基层,7月3日,法学院“明法笃行,弘法力行”法治思想宣讲团走进新乡市共产主义青年渠畔,开展了一场内容丰富、形式多样的普法宣讲活动。

共产主义青年渠作为新乡市的红色文化地标,承载着深厚的历史意义与精神价值。宣讲团选择在此开展普法活动,不仅是对红色精神的传承与弘扬,更是将法治理念融入红色文化的一次创新实践。活动围绕习近平法治思想、禁毒、反诈骗、婚姻家庭以及消费者权益保护等多个领域展开,通过发放宣传资料、案例讲解、互动答疑等方式,增强其法治意识,营造良好的法治氛围。

在宣讲过程中,宣讲团充分利用共产主义青年渠的红色文化背景,以“习近平法治思想”为核心,针对不同年龄段的群众进行了有针对性的普法宣传。对于青少年群体,宣讲团成员们通过“法律知识小课堂”向青少年普及毒品危害,以情景模拟形式揭露常见诈骗套路;针对中老年群体,宣讲团则着重讲解了保健品诈骗、网络诈骗等的反诈骗技巧以及消费者权益保护等方面的法律知识;成员们还为一些年轻夫妇发放《民法典婚姻家庭编》解读手册,结合典型案例分析热点问题。此外,宣讲团成员们与群众积极互动,现场解答了群众提出的各种法律问题。

本次活动不仅增强了广大群众的法治意识,也为学院学生提供了实践锻炼的机会,进一步推动了法治理念在基层的传播与落实。参与活动的群众纷纷表示,此次宣讲活动内容丰富、形式多样,让他们受益匪浅,希望今后能有更多类似的普法活动走进社区,帮助大家更好地了解法律、运用法律。同时,宣讲团成员们更加深刻地体会到了法律知识普及的重要性,感受到了自己肩负的责任与使命。

普法之路,道阻且长;青春之力,行则将至。法学院“明法笃行,弘法力行”宣讲团将持续深入社区、乡村、学校,让法治阳光照亮更多角落,用专业与热忱书写新时代的法治答卷。

(法学院 高菁菁 崔珞玟 责任编辑 亢美珠)

“旅梦童心,情暖夕阳”基层脚步实践团第三日纪实:

艺术启迪童真 科学点燃梦想

7月5日,“旅梦童心,情暖夕阳”基层脚步实践团开展第三日实践活动。团队以“五育融合”为核心理念,以特色课程与个性化辅导相结合的方式,为社区儿童带来精彩课程。

上午,一场别开生面的“情绪云朵”主题绘画课拉开了活动的序幕。实践团成员韩湄佳精心设计课程,以“云朵”作为巧妙载体,将抽象的情绪具象化。她通过生动有趣的引导,鼓励孩子们用色彩与线条描绘内心的情感波动。

随后,社区小朋友以画笔为媒介,将喜怒哀乐转化为独特的“云朵”图案,通过色彩渐变、形状变化等艺术手法传递情感。在作品展示环节,孩子们积极分享创作思路,共同探讨情绪管理的深刻意义。这堂绘画课不仅极大地激发了孩子们的艺术创造力,更助力他们对自我情绪有了更深刻的觉察与理解。

下午,实践团成员牛冬梅结合绕口令、儿歌等形式,引导孩子们在轻松的氛围中纠正发音,感受汉语的音韵之美。科学课上,实践团成员丁利蓉以“理论+实践”的创新教学模式,开展“奇妙火山熔岩大揭秘”课程。在实验环节,实践团成员演示“小苏打火山”模拟喷发过程,随后指导学生分组实验。孩子们亲自动手操作,观察实验现象,眼中满是好奇与兴奋。课程最后引导社区儿童总结与扩展,延伸讨论火山地貌特征及其对生态环境的影响。

艺术启迪童真,科学点燃梦想。第三天的支教活动在孩子们的欢笑声中圆满结束。实践团成员用艺术滋养心灵,以科学启迪智慧,在互动中传递知识,在陪伴中播种希望。团队成员将认真总结今日教学经验,为后续活动做好充分准备,继续以专业和热情助力社区教育发展。

(旅游学院 涂徐余 责任编辑 亢美珠)

外国语学院社会实践团队开展平原博物院研学活动

为系统学习牧野文化的历史脉络,感受中华文明的连续性与厚重感,激发团队成员对中华优秀传统文化的自豪感。7月3日,外国语学院“文脉薪传・古韵新声”文化传承实践团走进新乡市平原博物院“牧野华章”展厅进行参观学习。团队指导老师师公祯及全体成员参与本次实践活动。

活动中,全体队员跟随讲解员细致观察仰韶文化彩陶上的神秘纹饰,聆听商代青铜鼎背后的祭祀故事,品读宋代瓷器上的釉色美学。队员们目光专注,一颗深植于民族血脉深处的种子在这一刻悄然萌芽,“器物——历史——文化”的认知桥梁,就在这沉浸式的观摩与思考中,悄然搭建,渐臻稳固。队员们围绕仰韶文化石器、清代如意等展品展开互动探究,或驻足凝视史前工具的演化痕迹,或轻声讨论古物工艺中的匠心智慧。队长张云帆以镜头为笔,定格队员学习的专注神情与求知的生动瞬间,用影像记录文化对话的温暖场景,将实践见闻转化为可感可知的“文化记忆”。

此次实践活动是对本团队文化传承精神的践行,也是外院学子“用行动解码文化基因”的生动实践,更是以“知行合一”的方式展现外语学子在文化传承中的担当,助力推动历史文脉在青年视角中焕发新的生命力。

(外国语学院 师公祯 张云帆 责任编辑 陈荟宇)

实践出真知:消防实验课堂解锁安全科学密码——

“电火双防,安全护航”团队开展消防与电池科普实验

为深化消防安全知识理解,将理论转化为实践能力,7月4日晚,材料科学与工程学院“电火双防,安全护航”科普宣讲团于综合实训楼1113室开展消防实验课堂及电池类科普实验测试。团队成员通过“火焰掌”“DIY磁性发光”等实验,在动手操作中探索燃烧与电路原理,为消防科普宣讲积累实践案例。

在“火焰掌”实验环节,成员们首先进行防护工作,在指导下完成燃料涂抹与点火操作。当火焰在掌心腾起时,成员们虽面露紧张却眼神专注,通过亲身体验感受火焰温度分布。“原以为火焰会灼伤皮肤,但正确防护下能短暂接触,这和燃烧需要助燃物的原理相关。”成员谢岩枫在实验后分享道。实验负责人李靖锴结合操作过程,详细讲解了阻燃材料的防护机制与燃烧三要素的实际应用,让抽象的消防知识变得可触可感。

“为什么小灯泡不亮?”在“DIY磁性发光”实验中,成员们围绕电路故障展开头脑风暴。大家分组排查导线连接、电池极性、磁性开关等环节,逐步发现因接触不良导致的电路断开问题。实验过程中,团队成员和静雨将电池短路与消防安全隐患结合讲解:“就像电路接触不良可能引发电阻发热,生活中电器老化也会成为火灾隐患。”这种跨学科的知识串联,让成员们对消防原理有了更立体的认知。

“实验课让消防知识从书本走向了指尖。”团队指导老师董长雨表示,此次实验不仅强化了成员的实操能力,更通过“问题探究式”学习,培养了大家从科学角度分析安全隐患的思维。未来,团队将把实验中的案例与原理融入科普宣讲,以“实验演示+原理讲解”的形式,让消防安全知识在互动体验中深入人心。

(材料科学与工程学院 和静雨 范玉杰 责任编辑 傅雨晴)

认识自我,提高能力——

“爱在农村·绽放希望关爱留守儿童志愿服务团”开展抗逆力活动

7月3日,新乡市延津县郝光屯小学的教室里充满了欢声笑语。社会事业学院“爱在农村·绽放希望关爱留守儿童志愿服务团”为这里的孩子们精心设计了一堂生动有趣的抗逆力培养课程,通过“认识自我”主题活动和盆栽养护实践,帮助孩子们提升自我认知能力,培养积极乐观的人生态度。

多元互动启认知 画笔绘出“真我”模样

课程伊始,支教团队以“猜猜我是谁”趣味互动破冰,迅速拉近了与孩子们的距离。随后,通过精心制作的PPT和生动讲解,团队成员引导孩子们从外貌特征、性格特点、兴趣爱好等多个维度全面认识自我。在“我的自画像”创作环节,孩子们拿起五彩画笔,认真勾勒自己的形象:有的用明亮的色彩展现活泼开朗的性格,有的通过细致的线条表现沉静内敛的特质。

盆栽养护悟成长 生命教育润心田

为将抗逆力培养融入生活实践,支教团队特别设计了“小小园丁”盆栽养护活动。孩子们分组认领绿植,在团队成员的指导下学习了浇水、施肥、观察等养护知识。支教老师尚汭汭精心讲解,照顾绿植就像照顾自己一样,需要耐心与坚持,当我们面对困难时要勇敢面对,积极寻求解决办法。

此次抗逆力知识课程,不仅让留守儿童在自我认知的过程中增强了自信心,更让他们学会了如何在面对挑战时保持坚韧不拔的精神。今后志愿服务团还将开展情绪管理、人际交往等系列主题活动,为留守儿童身心健康保驾护航。

(社会事业学院 韩雅冰 侯 蓉 责任编辑 亢美珠)

科技赋能红色基因,数字续写雷锋篇章——软件学院“科数耀文脉”

在数字化技术深度融入文化传承的当下,7月5日上午,软件学院“科数耀文脉”团队以“科技赋能红色基因”为使命,走进邓州编外雷锋团展览馆开展三下乡活动。

步入展馆,团队首先抵达第一主题展厅“雷锋——我们的战友”。泛黄的老照片与斑驳的军装定格了雷锋与邓州战士朝夕相处的珍贵瞬间。实物展柜展示了雷锋为战友题写的笔记本、补过的军装等物件,无声诉说着那个火红年代的精神传承。队员们仔细聆听讲解,感受着跨越时空的信仰力量。

随后,第二主题展厅“与时俱进学雷锋——邓州编外雷锋团”将团队视角拉回现实。560名退伍战士自发成立的“学雷锋指导委员会”、23个学雷锋小组的实践案例,生动展现了雷锋精神在新时代的延续。传统展品与当代故事的交织,印证了精神传承的永恒性——雷锋从未离开,他活在每一代人的践行中。

最后,李书阳作为团队队长接受邓州市融媒体中心的采访,采访的过程中提到团队希望通过自己的实践,能够让更多人尤其是年轻人了解红色文化传承红色基因。并借助科技的力量,打破时间和空间的限制,让红色文化以一种更加生动、鲜活的方式呈现在大家面前,从而激励着一代又一代人为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

此次实践活动,团队结合习近平新时代中国特色社会主义思想,深入理解“两个结合”在文化传承中的实践意义。团队成员深刻认识到:“数字化并非对传统的简单替代,而是通过技术赋能实现红色基因的创造性转化,为文化传承注入鲜活的时代生命力。”未来,软件学院“科数耀文脉”团队将继续以科技为笔,书写雷锋精神的新篇章。

(软件学院 孔 艺 孙 岑 责任编辑 朱雅琪)

监测筑生态长廊,青春绘碧水蓝图——水产学院“水韵共渠·青春守护”

为积极响应中共中央、国务院关于推动绿色发展、建设美丽中国的号召,将青春力量融入生态文明建设实践。7月4日,水产学院“水韵共渠”三下乡社会实践队,再次踏上共渠生态长廊,以科学严谨的态度深入开展了第二天的核心实践任务——“生态洞察:水域环境监测行动”。

水质是水域生态的命脉。实践队员们充分发挥水产学科在水环境化学与分析方面的专业优势,分组行动,在共渠不同区域科学布设采样点。他们熟练操作浮游生物网、采水器等专业设备采集水样,将水样带回学院实验室,精准测定并记录关键指标:反映酸碱平衡的pH值、维系水生生物呼吸的溶解氧含量、指示有机物污染程度的化学需氧量(COD)等。

共渠的水下世界生机盎然。队员们依托学院在水生生物学等领域的深厚积累,开展了细致的水生生物多样性调查。他们辨识并详细记录水域中鱼类的种类、数量及分布特征;俯身探究各类水生植物和水藻的群落构成。队员们将书本上的物种鉴定知识、生物与环境关系的理论,与眼前的鲜活生态紧密结合。通过系统统计与评估,他们深刻理解了生物多样性作为环境“晴雨表”的指示作用,为生态长廊的健康状况提供了生物学佐证。

监测的最终目标在于守护与修复。在采集足够的水样与生物样本后,队员们结合现场观测与初步检测数据,运用所学的水域生态学、水产养殖环境学等专业知识,对共渠水域潜在的污染源及其影响程度进行了初步的科学评估。他们利用学院在水产养殖尾水处理、水域生态修复等方面的研究积累,围绕如何减少农业面源污染、加强生态自净能力等方面展开了讨论,并着手凝练切实可行的水域生态保护与污染治理初步建议。

此次水域环境监测行动,是河南师大水产学子将专业知识应用于生态保护的生动实践。他们以仪器为眼、以知识为脑、以热情为心,精准洞察共渠生态,用实际行动诠释了“知水、爱水、护水”的专业情怀。三下乡社会实践队将继续以专业丈量责任,在共渠之畔书写新时代水产学子的绿色担当。

(水产学院 马梦茹 责任编辑 冯雨晴)

美术学院“绘梦文博,艺传华光”文化传承实践团

探访新乡市平原博物馆

为培养学生的创新能力与文化传承意识,深入挖掘博物馆藏品背后的历史文化故事。7月3日,美术学院“绘梦文博,艺传华光”文化传承实践团前往新乡市平原博物馆,开展展馆研学与艺术创作实践活动,以大众喜闻乐见的方式诠释文物魅力,让静默于展柜中的文物以鲜活姿态“走”进生活,重焕时代生机,为中华优秀传统文化的传承注入全新活力。

探千年文脉,悟中原瑰宝

上午,团队在美术学院楼下集合,一同前往新乡市平原博物馆。新乡市平原博物馆作为豫北地区重要的文化窗口,馆藏商周青铜、汉代陶俑、唐宋瓷器等丰富文物,承载着深厚的地域历史文化,以丰富多元的馆藏为根基,构建起丰富完整的文化叙事体系。在工作人员的带领下,团队重点参观了“牧野华章”“青铜瑰宝”等展厅。参观过程中团队成员认真倾听讲解,细致观察馆藏文物的纹样与色彩,结合专业特长记录青铜器、陶俑等艺术特征,对文物进行速写写生。

文博探珍韵,青衿汇众心

下午,团队在平原博物馆开展调研活动,采用实地考察、访谈与问卷调查相结合的方式,双维度深入探索。一方面,团队实地走访博物馆各展厅,与工作人员深入交流,详细了解馆藏文物的种类、保护技术、展陈形式及活化实践;另一方面,通过随机访谈游客的方式,收集其年龄、参观动机等特征,深入剖析不同群体对博物馆文化体验的需求差异。在访谈过程中,团队成员悉心倾听游客对传统文化传播形式、内容的期待与建议,为后续以艺术创作赋能文化传承,提供了方向指引。

文化助传播,艺心承使命

调研结束后,成员们发挥专业特长,运用水彩、插画、数字绘画等多元艺术形式,对文物进行二次创作,将青铜器的古朴纹饰转化为潮流插画,让陶瓷的精美釉色跃然于现代设计中。让古老文物以崭新姿态走进人们视野,为中华优秀传统文化的传承与弘扬开辟了独具美学特色的新路径。队长李晓萌表示:“我们希望通过年轻化的表达打破时空界限,让更多人在趣味中感受文化力量。”

此次平原博物馆之行,实践团成员11人用专业赋能文化传承,用实际行动践行了习近平总书记“让文物说话、把历史智慧告诉人们”的嘱托,展现了新时代青年赓续文脉、守正创新的责任担当。

(美术学院 杨傅凯 彭 成 责任编辑 薛晓琦)

物理学院“推普传科韵”科学家精神宣讲团走进常村镇中心学校

7月4日,物理学院“推普传科韵”科学家精神宣讲团走进常村镇中心学校,以钱学森、钱伟长等科学家的成长故事为核心,为当地学生带来一场兼具温度和深度的宣讲活动,在青少年心中播撒科学与爱国的种子。

活动现场,宣讲团成员生动讲述了钱学森的传奇一生。从附中求学、交大积累,到赴美师从冯・卡门,28岁成为知名空气动力学家。新中国成立后,面对美国的威逼利诱,他坚定选择归国,将一生奉献给航天事业,铸就中国航天辉煌。当讲到他排除万难踏上归国航程时,现场掌声雷动,同学们眼中闪烁着崇敬的光芒。

钱伟长的故事同样感人。他以文史双满分考入清华,“九一八事变”后他毅然弃文从理,立下“造飞机大炮”的报国誓言。面对物理基础薄弱的困境,他在清华园挑灯夜战,啃下一本本专业典籍,四年苦读后成长为物理学尖兵。留学海外斩获多项科研成果后,他婉拒优渥待遇归国,扎根教育科研一线,为国家培育大批栋梁。其拼搏细节如同星火,点燃了在场学子对爱国奉献、矢志科研精神的强烈共鸣。

互动环节气氛热烈。有学生问及科学家克服困难的动力,宣讲团成员答:“是爱国情怀与对真理的追求。”不少学生表示,要以科学家为榜样,为国家科技发展贡献力量。

此次宣讲活动,不仅让常村镇中心学校的学生们深入了解了钱学森、钱伟长等科学家的伟大成就与崇高精神,更激发了他们的学习热情和爱国情怀。物理学院“推普传科韵”科学家精神宣讲团将持续弘扬科学家精神,激励青少年勇攀科学高峰,传承爱国奉献传统,助力新一代学子树立远大理想,为实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前行。

(物理学院 张瑞源 游潇斐 责任编辑 申 晴)

传承先烈精神,践行爱国使命——

音乐舞蹈学院“革命先烈精神传承队”新乡市烈士陵园实践行

为传承革命先烈精神,深化爱国主义教育,7月7日,音乐舞蹈学院“革命先烈精神传承队”奔赴新乡市烈士陵园开展暑期爱国主义教育实践活动,以青春之姿探寻红色印记,汲取奋进力量。

踏入陵园,古色古香的“烈士陵园”牌坊巍峨矗立,承载厚重历史。成员们怀揣敬畏在此整齐列队、合影,正式开启实践之旅,以庄重姿态叩响红色记忆之门。步入园区,首先引入眼帘的是烈士公墓,庄严肃穆。上方有金色圆环环绕的红色五角星及徽章,中间刻“烈士公墓”,两侧石柱分别有金色题字,承载着铭记历史、致敬英雄的深刻涵义。

到烈士公墓后,“缅怀先烈,致敬英雄”的金色大字在绿植映衬下格外醒目,传递着对英烈的尊崇。这片庄严区域,是追溯历史、致敬英雄的精神高地,让成员们初入陵园的崇敬之情更添厚重。行至英烈墓区,刻有“你们活在我们的记忆中,我们活在你们的事业中”的纪念碑静静伫立。文字跨越时空,联结起先烈与后辈,成员们驻足凝视,领悟传承使命,先辈热血与当下责任在此交融。墓区里,实践队队员的身影静静伫立,望向整齐排列的墓碑。这些墓碑如历史见证者,承载先烈过往,成员以凝视致意,在无声对话中,让先烈精神于心底扎根、闪光。

此次实践,团队以脚步丈量红色土地,在碑墓间、交流中深化对爱国与奉献的理解。成员们将把感悟融入生活,让“革命先烈精神传承队”使命在青春奋斗中闪光,让爱国主义教育从实践落地,成为成长指引,以行动续写先烈精神传承篇章。

(音乐舞蹈学院 黄佳欣 崔湘雯 责任编辑 傅雨晴)