研究生网络授课自2月17日开始已经进行了三周,截至目前进展顺利。外国语学院积极贯彻疫情期间“停课不停学、停课不停教”原则,提前通知导师制定在线教学方案,组织任课教师和研究生借助线上教学平台,合理有序地开展研究生教学工作。

有专家认为,“如果我们只是仓促地把课堂教学的方法移到网络上,忽视公认的有效在线学习现状、远程学习的特点和远程教学方法,却不创造性地利用技术的潜力开展在线教学,势必会让在线教学错失这次担当教学变革重任的机会,并有可能再难得到公正的对待(华南师范大学穆肃)。针对这一状况,外国语学院的老师进行了哪些探索呢?下面我们来看一看王彩琴教授是如何充分利用网络授课平台来为教育硕士讲授《英语教学设计与实施》的。以下内容为王彩琴教授供稿,详情可关注“芹菜园”个人微信公众号。

一、教学日志要素

1、授课日期:2020年3月4日

2、授课地点:家庭书房(疫情期间的网课授课点)

3、主讲教师:河南师范大学外国语学院 王彩琴教授(以下的“我”)

4、授课对象:河南师范大学外国语学院2019级教育硕士(学科教学.英语)

5、课程名称:英语教学设计与实施

6、授课方式:腾讯会议

7、今日主题:教材文本解读What-Why-How

二、本课教学背景

1、主讲教师背景

我是河南师范大学外国语学院的一名普通教师,社会兼职是教育部首批“国培计划”英语学科专家库成员,主要从事“课程与教学论”和“职前-入职-在职”三位一体的教师教育研究。我三十多年坚守中小学一线课堂,始终通过“同课异构、案例分析、磨课工作坊”等中小学教师喜闻乐见的方式,送培到校,引领和服务中小学师生的教与学。

我的教学设计,始终围绕“人”和“生命”展开,风格鲜明:立足师生的真实生活、基于教材的文本解读、旨在学科的核心素养、助力学生的自主成长。我坚持认为:不解读文本的教师,没有资格直接进入教学设计;脱离生活的设计、缺乏人味的教学,无法实现教育的基本目的:助力学生学会学习、学习生活、学会共存、学会成就最优秀的自己。

2、文本选取背景

2020年2月5日的《学习强国》推送了一节高中英语课,内容是人民教育出版社高中英语必修模块(1)的第三单元Travel Journal,授课人是郑州市第一中学的曹晓洁老师(河南师范大学2018级非全日制教育硕士)。观看了这节课后,我萌发了将这节课作为本学期第一个真实教学案例的想法,并计划邀请几位高中英语教师“进网络课堂”,参与互动。

这个文本的阅读教学案例,我见过无数个。说实话,这些案例都没有令我心动。从“读前”的热身、导入,到“读中”的信息捕捉,再到“读后”的续写、拓展,几乎千篇一律,新意寥寥,难以有效激活学生的兴趣和已知,教师的“带入感”和学生的“参与感”都不尽人意。缘何如此?文本解读的缺失或不到位所致。

三、本课教学过程

和往常一样,我早上五点多起床,洗漱之后开始忙碌而有序的早餐工程。不同的是,今天我没有与家人一起就餐,而是自己先行吃过,于七点四十分进入之前预约的“腾讯会议”(疫情期间我选择的网络授课途径),调适音响、“唤醒”学生,打开课件,落实人数,准备上课。

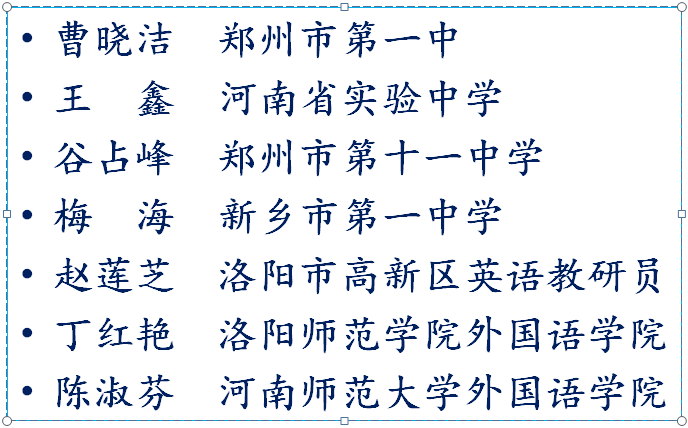

不同的是,今天的课上会“出现”六位“插班生”。以往的教学,无论是课堂现场教学,还是“网络授课”,我的班上都会有“插班生”(即蹭课的“粉丝”),而今天一下子出现六位“网课插班生”,还是第一次。实际上,这是我特意邀请参与今天课堂互动的“嘉宾”,他们分别是:

上面这六位特邀嘉宾的出现,可谓本次课的“跨界”亮点:穿越时间与空间、跨越中学与大学、沟通郑(州)洛(阳)新(乡)三座城、联动“职前”与“在职”。

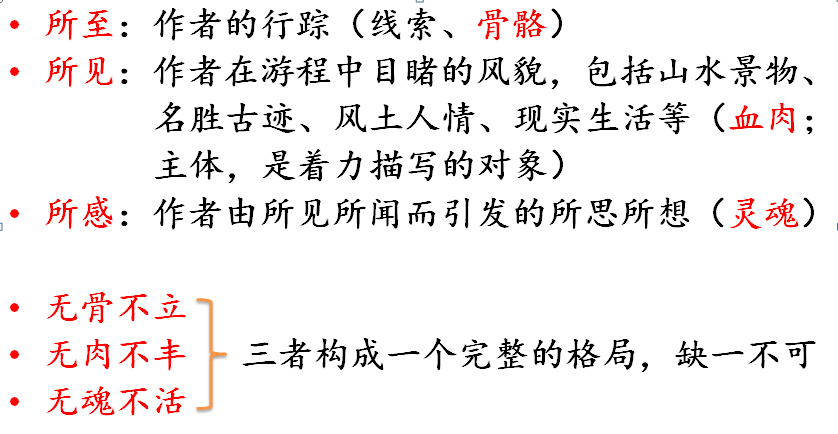

我首先与大家分享了本单元阅读文本的体裁特征:“游记”及其三要素。

然后我与大家分享了我的教学设计原则:无论如何,别丢了魂、别扭了腰、尽量血肉无损,一定要“守住魂、护好腰、保血肉”,借用一部电视剧的名字:步步惊心!因此,这节阅读课可以选择的三条贯穿始终的教学活动设计主线是:

1、所至:Where(牵出When-How)

2、所见:What(牵出Who-How)

3、所感:How(牵连What-Where-When-Who)

例如,若用“所至、所见”贯穿一节课,那么,教师需要认真考虑以下因素:

Who-谁来设问:教师布置任务(Qs的数量、特点等),学生设计问题(提前分组汇总提炼、课堂展示)

What-问题类型:事实性(聚焦人物、时间、地点、事件等)

When-前置学习:学生课前完成(自主-合作)(问题驱动)

How-课堂互动:生-生、生-师、师-生

What-词汇语法:不影响主线时,忽略;影响时,基于语境猜

What-篇章段落:篇-段-句-词,从全文中心思想到段落大意,再到长难句分析,最后到词汇巩固(如果需要的话)

无论主线如何,教师开始设计之前都要考虑几个基本问题:

(1)谁来设问:教师?学生?

(2)设问哪些类型的问题:事实类?观点类?

(3)如何安排前置学习:激活相关学科知识?查阅文本中的生词?

(4)怎样设计课堂互动:师-生互动?生-生互动?生-本互动?

(5)如何科学调整词汇、语法、篇章、段落四者之前的关系?

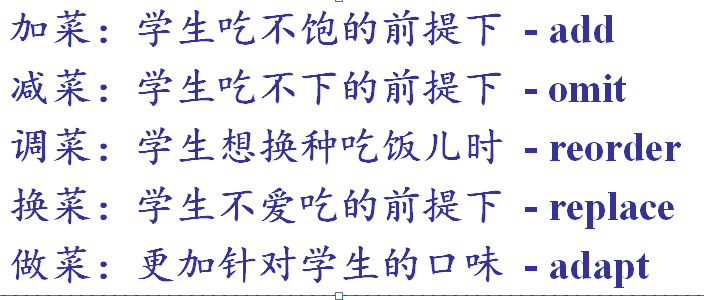

为了今后一步明确文本解读要以人为本的教育教学理念,我将“教材文本”比喻为餐馆里的既定套餐,而学生被喻为食客。于是,为了赢得更多食客的好评,餐馆就需要动态真实地调配菜肴,如:

我又打了另一个比方:如果我们将教材看作是“面粉”,把教师看作是“水”,那么,“面粉+水=?”河南人最熟悉的莫过于:馒头、葱花油卷、葱油饼、油条、面条(烩面、炸酱面、卤面、焖面、素汤面、捞面条等)等,这一切都取决于家人的喜好。

郑州市十一中的谷战峰老师在此与大家分享了他对使用教材的三个层次:

最低层次是教师带着教材走向学生。处于这一水平的老师是“教教材”,他们把教材视为英语教学的圣经,循规蹈矩,充分挖掘教材的方方面面,角角落落,不是在某一个知识点上“深挖井”,就是在某个低层次上反复打转。

中间层次是教师带着学生走向教材。这类老师做是在“用教材教”,做到了“目中有人”和“以生为本”。在备课和教学设计时,会考虑学生的实际情况和需要,量体裁衣,对教材进行“增加、删除、修改、调换”等灵活处理。

最高层次是学生带着教材走向教师。这一理念倡导学生主动参与、乐于探究、勤于动手。教材以学生自学为主,教师一周只用3节课左右的时间,集中处理学生提出的问题。其余所有的时间都用于扩大和强化学生的英语课外阅读。

此时,有同学问到:老师,咱现在可以开始教学设计了吧?我说:先不急!我想与大家共享一篇文献:上海教育出版社2019年10月出版的王崧舟教授的著作《美在此处:王崧舟讲语文课上什么》中的一篇文章:语文教师如何细度文本内容。关于这一部分内容,洛阳高新区的英语教研员赵莲芝老师在她的听课日志中写到:

“彩琴老师带领我们阅读论文王崧舟教授的文献。我一直喜欢听语文课,因为语文和英语同属语言学习,两者相通,也一直认为如果英语老师能像教语文一样地去教英语,学生的学用能力应该会有大幅度提升。这篇文献教会我从八个方面细读文本:(1)直面文本:首先读、直接读、专注读。要一字一字盯着读,不贪多,不求快。(2)字斟句酌:不放过任何一个字、词、句、标点符号。(3)感同身受:把自己放进文本语境,让自己活在字里行间。(4)比较品评:不怕不识货,就怕货比货;穿行在多重话语之间。在多方的比较中看出它的好、它的美。(5)语言擦亮:出发点是语言,归宿还是语言,中间是语言所承载的形象、情感和思想。(6)想象还原:保持全然进入文本的敏感和警觉。(7)寻找缝隙:寻找能把握文本之魂的通道,在无疑处生疑,在生疑处解疑。(8)开掘意蕴:细细品读文本的语言。”

文献共享之后,我领着大家真正进入教材文本。但是,我再次抛出问题:既然是“游记”的体裁文本,为啥一定要固守“读前-读中-读后”的PWP教学设计模式?若是换成“游前-游中-游后”的设计思路,效果会怎样呢?“游前”一定是游客开始谋划出游的时间、方式、费用、地点,了解沿途的自然和人文地理等文化等。如果学生是游客的话,他们会怎样完成这些任务呢?由此产生了“前置学习”,并因此实现“问题驱动”下的探究式合作学习。

教师的角色,在文本解读和教学设计的过程中,就是军事家,要能够运筹帷幄之中,决胜千里之外;要做到知己知彼,方能百战不殆;如果知彼不知己,则胜败参半;如果不知己亦不知彼,则逢战必输。

听到这里,陈淑芬老师抛出了自己课堂上遇到的真实问题:“我也恰好在综合英语课上遇到了类似的主题和体裁,想在读后给学生布置写作任务,如给全家设计一次自助游的线路计划,给某景点设计完成一份旅游手册等,可是尝试后的效果不理想。怎么办?”

我不假思索地回答:建议你将写作任务布置得再具体一些,同时增加任务的真实性,让学生意识到任务的意义和价值。例如:卫河是新乡市唯一的河流,且穿越师大的东西校区。可是,新乡市有多少人了解卫河的历史文化及其在中国历史上的价值呢?你不妨请同学们完成一次真实的创作任务:与旅游管理学院的同学合作,查阅历史文献、沿市内的卫河流域考察、特别是流经师大校区的这一段的历史价值。这样,同学们会通过完成任务而体现自身的价值感和自我统合感。

四、课后反思如潮

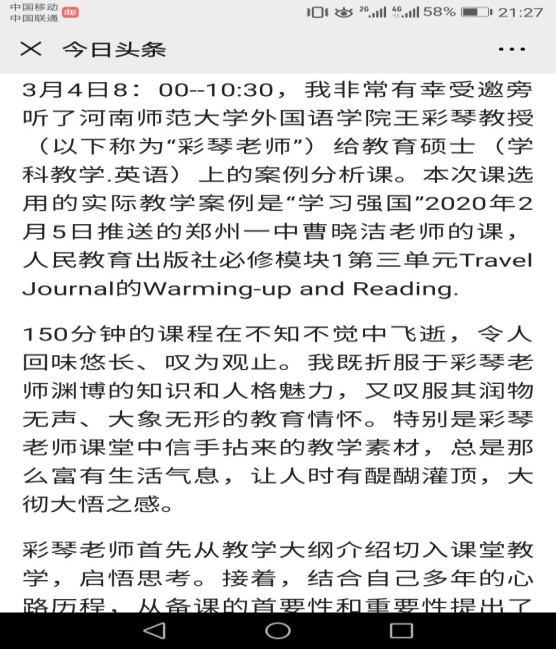

郑州十一中的谷战峰老师最快速总结了这节课带给他的所思所获,他的微信文章被《今日头条》转发:

赵钰茜同学在她的学习反思日志中这样写到:

与以往大不相同的是,彩琴老师换了一种别样的角度为我们剖析,不局限于“读前、读中、读后”而是转换为“游前、游中、游后”。我不得不赞叹这独特的视角,彩琴老师教育理念确实是“高”,“高”在基于文本,深入文本,并且超越文本。听课的老师们连麦时也不禁感叹。在听了几个优秀的老师交流后,我也不禁问自己:英语真正能教给学生什么?而当我听到王鑫学长交流时所提到的,让孩子们做菜的小任务,我似乎明白了一点点,当他说道让孩子们就做菜来联系自身的学习时,我也有了一些不一样的看法。我和王鑫学长站的角度可能不同,他挖掘的“做菜”后的深层次是通过做菜来联系学生学习;而我一开始以为要通过做菜的过程,挖掘其背后的“亲情”。父母、家庭、感恩、付出...... 这不一样的思想,刚好也让我反思与总结。

最后,彩琴老师又带领我们一同进行了有趣的测试,检测理论支撑下的我们,面对实际教学操作时的选择,不一样的学习,不一样的检测,却让我学到的更多不拘泥于文本的知识。

上课的时间转眼即逝,其实,不论是彩琴老师提到的“游记渭河”还是王鑫学长提到的“做菜学习总结”,都让我明白了一句话:教学中联系学生实际,给学生真实的情境,这便是“运筹帷幄之中,决胜千里之外”。

而这次的“学术交流”,让我近距离的与各位名师一同学习,感受到了一线教师对于学习的积极,这也让我更深层次的深入老师内部,学习他们的求知精神。

最后,我想说的就是,教材的解读就像是一个个原材料,是苹果你可以直接给学生吃,但是若是土豆,你就要进行“加工”,炒、炸、蒸、煮、炖......用自己的能力去把teach the text转变成use the text to teach,基于文本,深入文本,超越文本,最后关联学生自己。

王娅迪同学在学习反思日志中表达了她对这次课的留恋和对下次课的期待:

最新通知

最新通知