《色谱分析》教案

《色谱分析》课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 分析化学研究所 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第1章 高效液相色谱仪简介 1.1节–1.2节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1.了解色谱法的起源、发展历史; 2.了解气相色谱法与高效液相色谱法的异同点。 3.了解经典液相色谱法和高效液相色谱法的比较。 | |||

教学重点 | 1.气相色谱法与高效液相色谱法的异同点。 | |||

教学难点 | 1.气相色谱法与高效液相色谱法的异同点。 | |||

课程思政 | 1. 从色谱法的“出现→埋没→焕发生机→发展为一门科学”,讲述从事科学研究,面对学术问题时务必要保持不骄不躁、谦虚谨慎的科学态度。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①简述液相色谱法和气相色谱法的异同点;②高效液相色谱法是如何实现高效、快速、高灵敏度的? 2. 课后思考题: 色谱流出曲线的保留值是由色谱过程的什么因素决定的?它有什么用途? | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

1. 色谱法的发展历史、定义。 主要内容:从色谱法的发展历史入手,引出色谱法的定义。 课程思政:讲述色谱技术创始人茨维特的案例。1903年俄国植物学家茨维特提出色谱法,在接下来的20 年里,茨维特的色谱法并没有得到科学界的重视,这是由于德国著名化学家维尔斯泰特(1905 年获诺贝尔化学奖)对色谱法的排斥和不信任。直到1931年,因为库恩利的工作(用氧化铝和碳酸钙粉末装填的色谱柱成功地将胡萝卜素分离成α和β两个同分异构体),色谱法才得到普遍的推广和应用。这一案例让学生意识到,学术权威的自以为是,扼杀的不仅是科学家的科研成果,更重要的是阻碍了科学的发展和人类的进步。这个案例能够警醒学生,告诫他们在今后从事科研工作中,面对学术问题时务必要保持不骄不躁、谦虚谨慎的科学态度。 色谱法的定义:色谱法是一种物理分离方法,其分离原理是利用被分离的组分在固定相和流动相中具有不同的分配系数,当两相做相对运动时,待分离的混合物中的各组分在两相中进行反复多次的分配,结果使那些在同一固定相上分配系数差别很小的组分移动速度有了较大的差别,从而实现了不同组分的完全分离。 总结: ①极为精巧的设计使色谱法能将分子的各种性质差别用于分离分析,并且需要极少量的样品。 ②没有任何一种单一分离技术能比色谱更有效、更普遍适用。 ③色谱学是现代分离科学的基础,正是由于色谱学的发展,色谱理论的形成导致了分离技术发展成“分离科学”。 ④色谱法是一种分离技术,也是一种分析方法。 ⑤可以利用物质的物理或化学性质对分离组分进行连续检测。 2. 气相色谱法与高效液相色谱法的异同点 (1)结构图

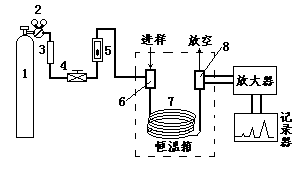

图1-1 气相色谱仪结构图

图1-2 液相色谱仪结构图 (2)LC 和 GC 的共性 ①色谱基本理论、基本关系式及定性定量方法对于高效液相色谱同样适用。 ②影响柱效的因素同样为涡流扩散、分子扩散及传质阻力三项。 ③ LC 和 GC两者具有很大的互补性 ④互补性:低沸点—高沸点。 (3)流动相 GC:种类少(氦气、氮气、氢气)。作用:是将样品载带入GC系统进行分离,其本身对分离结果的影响很有限。 HPLC:种类多,且对分离结果的贡献很大。 (4)固定相 GC:种类多。 LC:十几种。主要靠选用不同的流动相来改变分离选择性。 注: 在实际分析中,GC一般是选定一种载气,然后通过改变色谱柱(固定相)以及操作参数(柱温和载气流速)来优化分离;而LC则是选定色谱柱后,通过改变流动相的种类和组成以及操作参数(柱温和流动相流速)来优化分离。 (5)分析对象 GC:可挥发,热稳定,沸点一般不超过500oC。(20-25%) LC:其余原则上都可用LC分析。 注:永久性气体用GC分析。 (6)制备分离 GC:在制备分离上,适用价值很有限; LC:在制备分离上,有很广泛的应用。 3. 色谱文献来源 主要内容:讲述色谱法文献的出处。 4. 高效液相色谱法与经典液相色谱法的比较 (1)固定相差别 (2)输液设备差别 (3)检测手段 5. 本次课程小结及问题解答 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 分析化学研究所 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第1章 高效液相色谱仪简介 1.3-1.4节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1.掌握高效液相色谱仪流程、实验操作注意事项和简单的故障排除方法; 2.掌握建立高效液相色谱方法的一般方法步骤。 | |||

教学重点 | 1.高效液相色谱仪流程、实验操作注意事项和简单的故障排除方法。 | |||

教学难点 | 1.效液相色谱仪简单的故障排除方法。 | |||

课程思政 | 1. 引导学生对我国分析仪器的现状有一个整体认识,鼓励他们在学习和生活方面要更加严格要求自己,树立努力学习实现中华民族伟大复兴的理想信念。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①高效液相色谱仪主要有哪几大系统组成;②梯度洗脱适用于哪些样品的分析? 2. 课外拓展:探究动物饲料中莱克多巴胺(瘦肉精)的测定方法(GB/T 20189-2006)。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

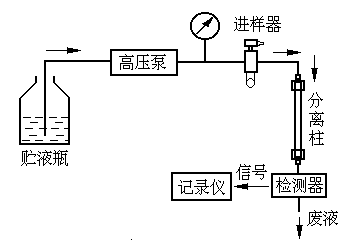

1. 高效液相色谱仪简介。 (1)液相色谱输液系统 ·作用:将流动相和样品输送至色谱柱进行分离,然后进入检 测器检测。 ·基本要求:①流量准确可调,0.1~10 mL/min; ②耐高压,40~50 MPa; ③液流稳定,无脉动; ④死体积小,要求小于0.5 mL。 ·分类:①柱塞往复泵 ②柱塞隔膜泵 ③螺旋注射泵 补充:泵工作时防止溶剂瓶内的流动相用完,否则空泵运转一是会使大量空气进入柱内柱床崩塌、也会磨损柱塞、密封圈,最终产生漏液。 ·梯度洗脱装置:梯度洗脱是指在分离过程中,使两种或两种以上不同极性的溶剂按一定程序连续改变它们之间的比例,从而使流动相的强度、极性、pH或离子强度相应地变化,以达到提高分离效果,缩短分析时间的目的。

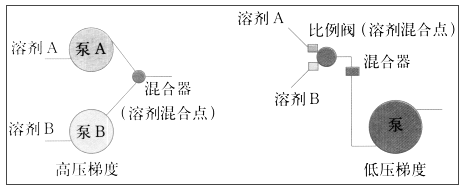

图1-3 高压梯度与低压梯度的比较 (2)液相色谱流动相 主要内容:流动相的一般知识,液相色谱仪器对流动相的要求,流动相的准备等。 (3)液相色谱进样系统 ·作用:进样器是引入一定量的样品进入色谱柱的装置。 ·分类:手动和自动进样器。 ·手动进样器:六通阀,由一个固定的定子和一个可移动的转子组成,定子以一定的方式与阀体相连,并与管路,定量环、进样端口和其它外围连接件接触。 ·全部、部分充满定量环进样:① 全部充满定量环进样,当定量环全部充满样品时,样品的体积与定量环的体积相同。② 部分充满定量环进样,精确体积的样品被注入到定量环中。 注:全部充满定量环进样,一般至少给样两倍于定量环体积,才能保证定量环真正充满,为了改变进样体积,用户必须采用不同体积的定量环;部分充满定量环进样,样品体积不要超过定量环体积的50%。如:定量环的体积为20 µL,进样体积应小于10 µL 或大于40 µL(完全装液)。 ·定量环中的样品采用反冲的方式被注入色谱柱。 定量环中给样的方向与样品被冲出定量环的方向相反。反冲并不影响全部充满情况下的结果,但对于部分充满的情况,这种进样方式非常重要。

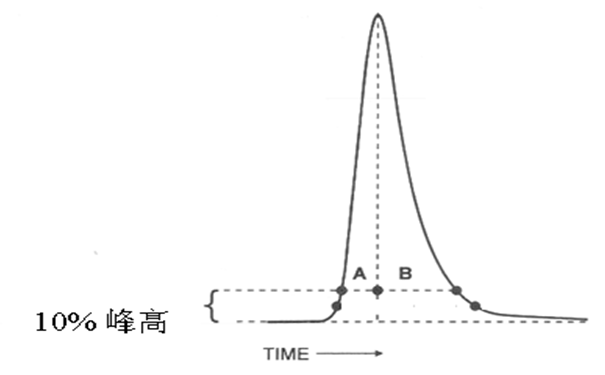

图1-4 高压六通阀进样 ·注射样品的步骤:第一,将手柄扳至取样位置(load),将注射器插入针管到底,推动注射器,样品直接进入定量环。第二,迅速将手柄扳至注射进样位置(injection);第三,拔出注射器;第四,等到准备注射下一个样品时,将手柄扳回取样位置。 注:①手柄切换到进样位置后,要保持定量环冲洗充分后切换回取样位置,也可以继续保持进样位置直到下次取样前切换回取样位置;②切换回LOAD位置时,都要将注射器拔出。 (4)色谱柱(约20分钟) 液相色谱柱是色谱系统分离的核心,是实现不同样品分离的基础。 ·柱材料:不锈钢作色谱柱柱管 ·柱规格:柱管内径为4.6 mm或3.9 mm 长:10~50 cm;填料粒度:5~10 µm ·色谱柱的评价 ①论塔板数N 注:仅适用于不拖尾的对称峰。 ②峰不对称因子As 峰不对称因子As表示峰形的不对称和拖尾程度,理想的As值为0.95-1.1。实际分析中被测样品的As应小于1.5。

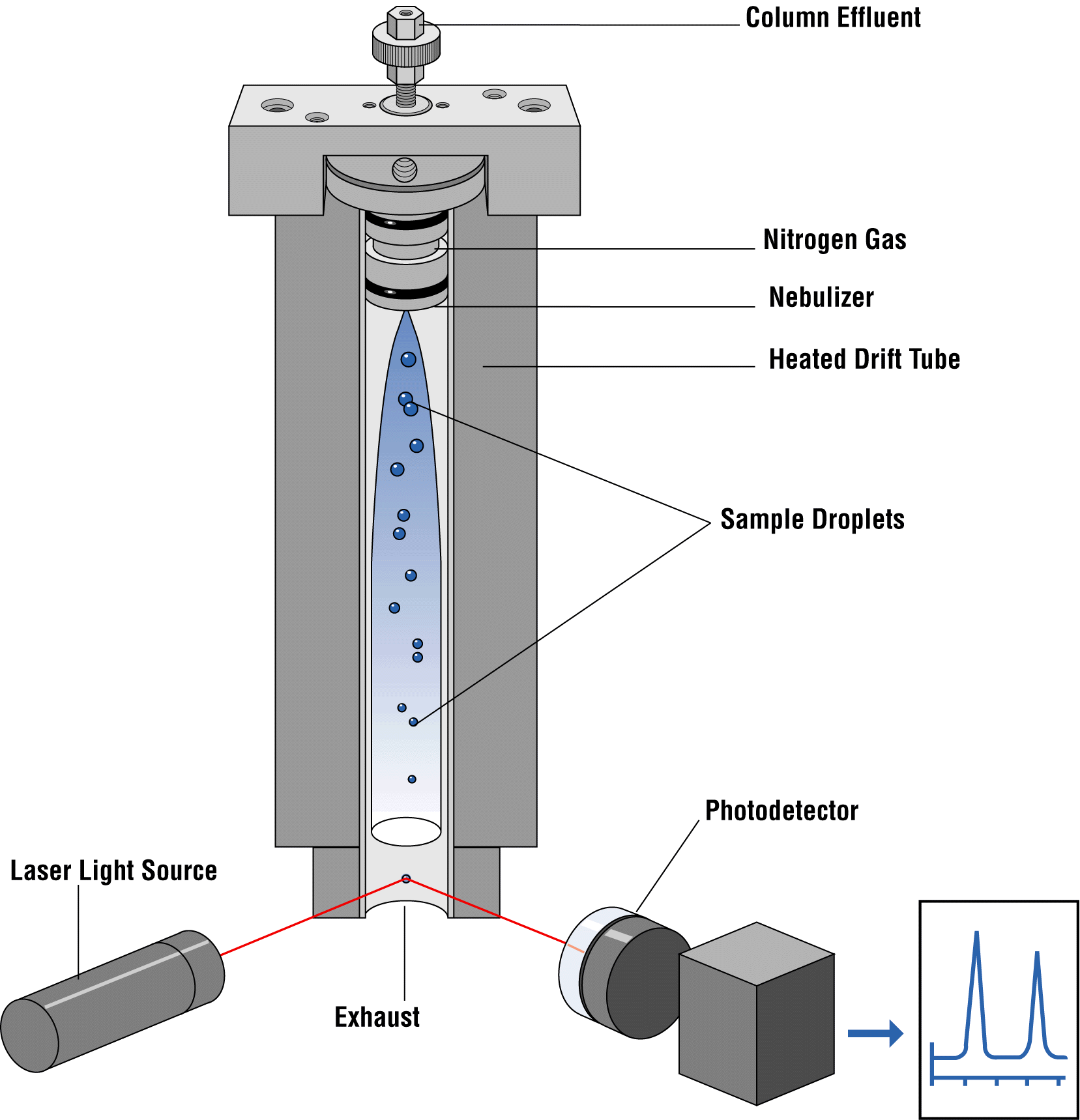

图1-5峰不对称因子As ③柱压降 球形填料有较好的通透性,柱压降相对较低。随着时间的延长,柱压降不断升高。柱压降与柱长和流动相粘度成正比,与填料粒径成反比。 ④键合相浓度 好的键合相色谱柱应在微粒表面附着高浓度的甲基硅烷基团,一般为2.8-3.3 µmol/m2。浓度低表示未能完全键合,保留不重复。 ·色谱柱的安装 ①换柱前,确认仪器上现有的色谱柱冲洗干净,且流动相适合保存色谱柱; ②停泵,拆下旧柱,注意将封口螺丝拧好; ③在接新柱时,最好出口端先不要接检测器。设定一个小流速,注意柱子的流向,不能接反(除非特意); ④估计柱内保存液基本流出色谱柱后,且柱压基本稳定后再接上检测器。 ·色谱柱预防性保护 ①加流路过滤器和保护柱; 流路过滤器紧靠进样阀后面,位于分析柱前。作用是挡住来源于样品和进样阀垫圈的微粒入柱。保护柱放在流路过滤器与分析柱之间紧靠进样阀后面,位于分析柱前。作用是收集阻塞柱进口的来自样品的化学垃圾。保护柱是消耗品,分析50~100个比较脏的样品之后就要更换新的。 ②避免高压冲击 一般色谱柱都能经得起高压,但经不起突然变化的高压冲击。 引起高压突然冲击的原因是:进样阀缓慢转动、泵启动快、柱切换操作等。 ③分离条件 分离条件主要指pH值、柱温和流动相的选择。如传统硅胶为基质的键合相要求pH值在2~8之间,极端的pH值的流动相能“溶解”硅胶。水溶性流动相会引起微生物生长而阻塞色谱柱。应将色谱柱存放在纯有机溶剂中或加50%有机溶剂的水中。 ④净化样品 如在光照射下观察样品是浑浊的或带有乳白色,进样前必须过滤。如怀疑样品与流动相混合有沉淀而对色谱柱有阻塞,应先将样品溶液加入流动相中看有无变浑或乳白色出现。如有沉淀,应设法改变分离条件,包括换样品溶剂和流动相。 ⑤用强溶剂定期冲洗 每次工作结束之后,用强溶剂冲洗柱是良好的习惯。 ·色谱柱的再生 再生:用不同极性的溶剂来冲洗色谱柱。 主要内容:①反相色谱柱的再生;②正相色谱柱的再生。 (5)液相色谱检测系统(约10分钟) ·蒸发光散射检测器(ELSD) ①蒸发光散射检测器:利用流动相与被检测物质之间蒸气压的差异,将洗脱液雾化成气溶胶,溶剂在加热的漂移管被挥发掉后,不挥发组分粒子经过光散射流通池,使光源发出的光受到散射,并得到检测。 ②组成:雾化器,加热漂移管和光散射池。

图1-6蒸发光散射检测器结构示意图 ③工作原理 第一,雾化。流动相进入雾化器针管中,在针孔末端与N2混合,形成微小、均匀的雾滴。第二,流动相蒸发。雾状液滴进入加热的漂移管中,随流动相的蒸发,样品分子形成雾状颗粒悬浮在溶剂的蒸汽之中。第三,激光束检测。溶质颗粒从漂移管出来后进入光检测池,并穿过激光光束。被溶质颗粒散射的光通过光电倍增管进行收集。其电信号的强弱取决于进入光检测池中样品颗粒的大小与数量。 2. HPLC操作软件讲解 3. 本次课程小结及问题解答 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第2章 液相色谱流动相 2.1节-2.3节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1.了解液相色谱法对流动相的基本要求; 2.了解溶剂的一些物理性质、极性、洗脱强度、选择性分组及液相色谱法选择流动相的一般方法; 3.掌握正相色谱法和反相色谱法常用的流动相。 | |||

教学重点 |

| |||

教学难点 | 1.溶剂的选择性分组。 | |||

课程思政 | 1. 激发学生敢于尝试的创新精神和勇于批判的质疑精神。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①在高效液相色谱法中,如何选择流动相;②反相高效液相色谱法中,常用的流动相有哪些;③试用范第姆特方程说明如何选择高效液相色谱法的实验条件以增加柱效。 2. 课外拓展:探究利用高效液相色谱法测定金银花中绿原酸的含量。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

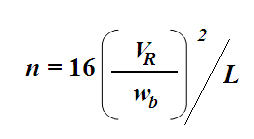

1. 液相色谱对流动相的基本要求 (1)化学稳定性好,不与固定相和样品组分发生化学反应; (2)与所用检测器相匹配,以降低背景信号和基线噪声; (3)对试样有足够的溶解度 ; (4)流动相粘度尽可能低,以保证合适的柱压降; (5)流动相的沸点要低,以利于制备分离时样品的回收

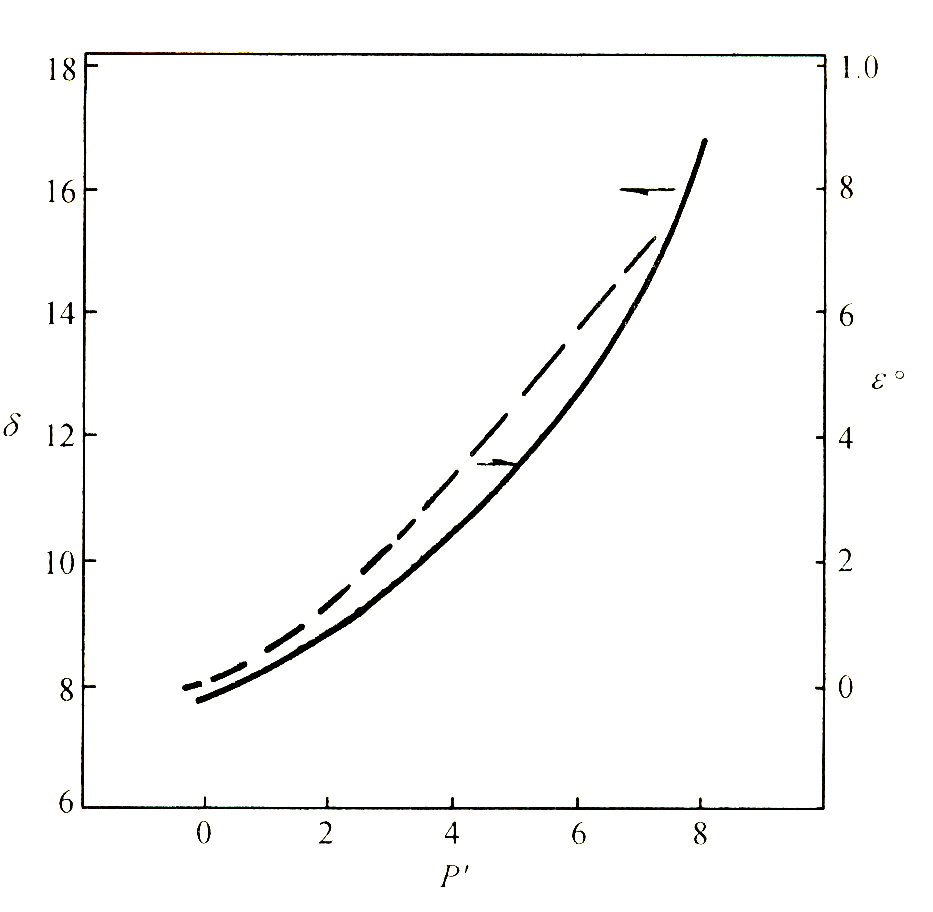

图2-1 液相色谱法中选择流动相的一般方法 2.压力与流量的关系 柱压降由流速和其他因素决定。在实际工作中总是选择满足分离要求的最低压力下操作。 其中,L—柱长,cm;η—流动相黏度, mPa•s ;F—流速, mL/min;dc—柱内径,cm;dp—柱填料直径,μm 。 除流速F外,下列因素的变化会引起压力的变化:①改变流动相组成和温度;②改变柱长、柱内径和填料粒径;③柱头或者管路突然阻塞使压力升高。 3.溶剂的物理性质 (1)沸点(b.p.) 大部分可供选用的溶剂沸点较低,便于回收分离样品。在LC-MS联用技术中,低沸点溶剂便于蒸发分离。溶剂沸点也不易太低,否则容易在泵体形成气泡,影响泵的输液精度。溶剂沸点也不易太低,否则容易挥发影响而改变混合溶剂的组成,影响色谱分离的重复性。 (2)粘度 柱效与流动相的粘度成反比。随溶剂粘度增加,传质速率降低,柱效下降。应尽可能选择低粘度的溶剂。 正常二元溶剂粘度大致按下式求出: 式中ηa、ηb 分别为纯溶剂A和B的粘度;xa、xb分别是各自的分子分数。 式中ρa、ρb 分别为纯溶剂A和B的密度;Ma、Mb分别是溶剂A和B的分子量;Фa、Φb分别是混合溶剂中A和B的体积分数。 其中:xb=1- xa 注:强缔合溶剂混合物,如水-乙腈、水-甲醇粘度呈反常变化规律。如甲醇在水中的含量为40%粘度最大,乙腈在水中的含量为35%粘度最大。 4. 溶剂强度与极性 (1)溶剂强度 溶剂强度是指溶剂对样品的洗脱能力,决定于溶剂与溶质分子间的作用力。 溶剂与样品分子间作用力强,则洗脱能力强、组分k’值小;反之,溶剂与样品分子间作用力弱,则洗脱能力弱、组分k’值大,保留时间长。 (2)描述溶剂强度的指标 ①溶解度参数δ 溶解度参数δ表示溶剂的极性。这是从分子间作用力角度来考虑的,表示1 mol理想气体冷却转变成液体时所释放的凝聚能Ec与液体摩尔体积Vm比值的平方根: 对非极性化合物,由于凝聚能很低,δ值比较小,而对于极性化合物,凝聚能很高,δ很大。因此溶解度参数δ可在液-液分配色谱法中用作衡量溶剂极性强度的指标。在正相液-液色谱法中,溶解度参数δ越大,洗脱强度也越大,会使容量因子k’越小。在反相液-液色谱法中,情况正好相反,δ值越大,说明洗脱强度越小,会使容量因子k’越大。 溶解度参数δ是溶剂与溶质分子间作用力的总和。即, 式中,δd为色散相互作用,表征溶剂与溶质分子间色散力的量度;δo为偶极相互作用,表征溶剂与溶质分子间偶极取向相互作用能力的量度;δa为接受质子的能力,是溶剂作为质子接受体与溶质相互作用能力的量度;δh为给予质子的能力,是溶剂作为质子给予体与溶质相互作用能力的量度。 结论:溶剂的洗脱强度是由溶解度参数δ决定的,而溶剂对色谱分离的选择性则由δ中的δd、δo、δa、δh四个部分的数值决定。色谱分析在确定了所选用溶剂的δ值,使溶质的容量因子k’保持在最佳范围(1~10)之后,可通过选用δ值相近,但δd、δo、δa、δh不同的另一种溶剂来改善色谱分离的选择性。 对于混合溶剂,其δ、δd、δo、δa、δh是组成混合溶剂的各种纯溶剂对应的δ值的平均值。即 式中,φi和δi分别为每种纯溶剂的体积分数和溶解度参数。 ②溶剂强度参数εo 溶剂强度参数εo,表示溶剂的洗脱强度,定义为溶剂分子在单位吸附剂表面积A上的吸附自由能Ea。 式中,εo表征溶剂分子对吸附剂的亲和程度。并规定戊烷在Al2O3吸附剂上的εo=0 注:εo在不同吸附剂上, εo值有一定差别。如εo(SiO2)=0.77 εo(Al2O3)。 εo表示在选定吸附剂上相对极性的大小, εo大表明溶剂极性强。一般来说,εo越大,表明溶剂与吸附剂的亲和能力愈强,则愈易从吸附剂上将被吸附的溶质洗脱下来,即对溶质的洗脱能力愈强,从而使溶质在固定相上的容量因子k’愈小。因此,依据各种溶剂在Al2O3吸附剂上的 εo数值的大小,可判别其洗脱能力的差别,从而得出溶剂的洗脱顺序。 ③极性参数 P′ 极性参数P′又称为极性指数,它表示每种溶剂与乙醇(xe)、对二氧六环(xd)和硝基甲烷(xn)三种极性物质相互作用的量度。 Xe反映了溶剂作为质子接受体的能力,xd反映了溶剂作为质子给予体的能力,xn反映了溶剂作为强偶极子之间相互作用的能力。 式中,K’’g是溶剂极性分配系数。 结论:P’比较全面反映了溶剂的性质,即表示了每种溶剂的洗脱强度的大小,又能反映每种溶剂的选择性。 对于混合溶剂,可由下式计算其极性参数: 式中,φi和Pi’分别是混合溶剂中每种溶剂的体积分数和极性参数。 极性参数P′是判定溶剂洗脱强度的依据。在正相液-液色谱法中,溶剂的极性参数P′越大,洗脱强度也越大,溶质的容量因子k’越小。在反相液-液色谱法中,溶剂的极性参数P′越大,洗脱强度越小,溶质的容量因子k’越大。

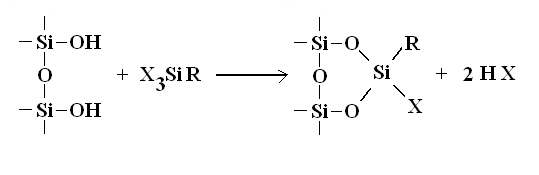

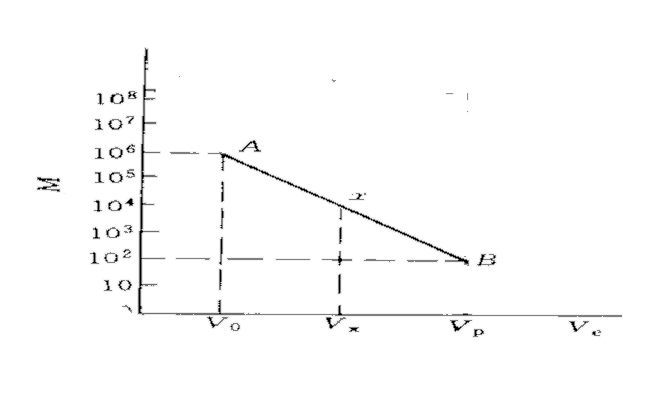

图2-2 P’与ε0、P’与δ的关系 5.溶剂的选择性分组 可用于液相色谱的溶剂约有81种。当将这81种溶剂的选择性参数xe(质子接受体)、xd(质子给予体)和xn(强偶极矩)组成一个三角形坐标时,就可发现选择性相似的溶剂分布在三角形平面中的一定区域内,从而构成选择性不同的溶剂分组,共分为8组。 I组:纯质子接受体,如脂肪醚等。 II组:质子接受-给予体,如脂肪醇等。 III组:质子接受体,易极化。如四氢呋喃等。 IV组:质子给予体。如乙二醇、苄醇、甲酰胺等。 V组:大偶极矩。如二氯甲烷、二氯乙烷等。 VI组:如脂肪酮、酯、二氧六环等。 VII组:如芳烃、芳醚、硝基甲烷等。 VIII组:质子给予体。如氟代醇、氯仿、水等。

图2-3 HPLC溶剂的选择性分组 结论:常用溶剂可分为8个选择性不同的特征组,处于同一组中的溶剂具有相似的特性。因此对某一指定的分离,若某种溶剂不能给出良好的分离选择性,就可用另一种其他组的溶剂来替代,从而可明显地改善分离选择性。 补充:

流动相的主体是正己烷(或庚烷),常加入的优选溶剂为质子接受体乙醚或甲基叔丁醚(第I组);质子给予体氯仿(第VIII组);偶极溶剂二氯甲烷(第V组)。

流动相的主体是水,常加入的优选溶剂为质子接受体甲醇(第II组);弱的质子接受体乙腈(第VI组);偶极溶剂四氢呋喃(第III组)。 6. 本次课程小结及问题解答 。 (约2分钟) | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第3章 化学键合相色谱法 3.1节-3.2节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1. 了解化学键合相色谱法的定义、分类、分离原理、优缺点及应用范围; 2. 了解化学键合相填料的制备方法、类型、性能表征参数及应用范围; 3. 掌握一些常用的化学键合固定相类型、保留行为及使用注意事项。 | |||

教学重点 |

| |||

教学难点 | 1.一些常用的化学键合固定相的保留行为。 | |||

课程思政 | 1.培养学生透过现象看本质,提出解决问题的策略。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①何为化学健合相色谱法?②化学健合相色谱法的类型有哪些? 2. 课后思考题:从固定相、流动相、流出次序、流动相极性的影响等方面比较正相色谱法和反相色谱法的区别。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

1.键合相色谱法概述 (1)定义 化学键合固定相:以化学反应的方法将功能分子以共价键接在惰性载体上(全多孔或薄壳型微粒硅胶)。 键合相色谱法:在化学键合固定相上进行物质分离的一种液相色谱方法。

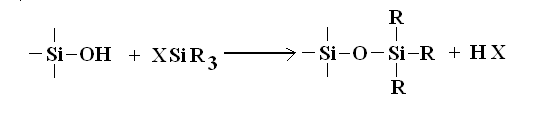

图3-1 不同结构硅胶的外观 (2)键合相色谱法分类: ①正相键合相色谱法:键合固定相的极性大于流动相的极性,适用于分离中、强极性的样品。 ②反相键合相色谱法:键合固定相的极性小于流动相的极性,适于分离各种弱极性样品。 ③离子交换键合相色谱法。 (3)键合相色谱法优点 ①固定相是经化学键合到载体上的,在使用过程中不易脱掉或流失,与液-液色谱相比,键合相的主要优点是相当稳定。 ②键合相色谱特别适用于分离含有宽范围k’值的样品。 ③可键合到载体上的官能团的种类很多,因而正相和反相色谱的分离均能以较简单的方式完成。 由于可选用的键合相填料和用于这些填料的流动相十分充足,因此,用键合相色谱法几乎能完成任何分离工作。 (4)缺点 某些商品填料的重现性差。硅烷化试剂与硅胶表面硅醇基之间容易发生反应,但由于硅胶表面的几何结构复杂,往往导致产物性能多变,使得批号不同的烷基键合硅胶性能有较大的差异。 (5)适用对象 适用于分离具有不同分子量(如同系物)的化合物,但分子量不能超过3000。 2.键合相填料的制备方法 (1)形成化学键合固定相的两个必要条件 ①所用的基质材料应有某种化学反应活性。 许多3-5价金属或非金属氧化物表面都具有化学反应的官能团,如硅胶、氧化铝、硅藻土等。硅胶最理想和最为常用。 ②固定相表面应含有易发生反应的官能团。 硅胶表面上存在着足够的可反应的硅羟基。硅胶本身的许多特点,如强度好、孔结构和表面积易于人为控制,有较好的化学稳定性,因而是各种化学键合相的理想材料。 (2)键合固定相的分类 ①硅酸酯型(Si-O-C) 通过硅醇基与醇类直接酯化而得到的。

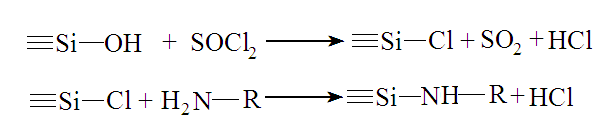

酯化过的硅质填料易水解且受热不稳定,在使用这些填料时,只能使用不含水或醇的流动相。 ②Si-N键型 先将硅胶载体的硅醇基经亚硫酰氯氯化,然后氯化的硅胶与胺类反应生成Si-N 。

Si-N键型键合相填料的水解和热稳定性优于硅酸酯型,但是当使用水溶剂时,必须将pH限制在4-8的范围内。 ③Si-C键型 先将硅胶载体的硅醇基经亚硫酰氯氯化,然后氯化的硅胶与格氏试剂反应生成Si-C。

Si-C键型键合相填料的水解和热稳定性优于硅酸酯型。 在有机金属有机化合物反应过程中生成盐类副产物,常被包藏在有机层内不易清洗出来,影响固定相性能,这类固定相实际应用不多。 Si-C和Si-N键型键合相填料至今尚无商品出售。 ④Si-O-Si-C键型 利用有机氯硅烷或有机烷氧硅烷试剂与载体上的硅醇基反应得到的。

上述反应式中,X代表―Cl、 ―OH 、 ―OCH3、 ―OC2H5等官能团;R代表―C8H17、―C18H37、 ―C10H21、―(CH2)nCN、―(CH2)nNH2等。 这是一类目前占绝对优势的键合相类型,具有良好的热和化学稳定性,能在pH=2-8的介质中使用。 (3)键合固定相的制备 ①硅胶载体必须被酸水解(载体在2M HCl中至少浸泡24h),使单位表面上硅醇基的数目最多并除去表面含有的金属杂质。 ②在抽真空的条件下,将含水硅胶载体加热到200oC, 保持8-10h。 ③硅烷改性剂应大大过量,如是理论计算量的2倍。 注:为获得单分子层的键合相,反应容器、硅胶、溶剂、硅烷化试剂必须严格脱水。 (4)键合固定相的性质 键合固定相的性能取决于以下几方面的因素:①硅胶及键合相的比表面、孔径大小及粒度;②硅胶表面被键合的羟基数、表面覆盖率;③键合有机分子的结构和官能团性质;④残余硅羟基数及被键合有机分子覆盖的程度。 ①表面积 硅胶载体比表面和孔径大小,影响键合有机分子数量,因而影响色谱性能。如,硅胶载体比表面为300~400 m2/g,孔径约100Å,能键合到硅胶上的有机碳为16%~22%。而,硅胶载体比表面为 50 m2/g,孔径约300Å,能键合到硅胶上的有机碳为4.5%。一般来说,有机分子引入硅胶表面,键合相的比表面和孔体积均比载体硅胶低。 ②键合官能团含量的表达方法 ·键合官能团的浓度 键合官能团的浓度为每m2表面上有机分子的微摩尔数(μmol)表示。

式中,m为1g载体上键合有机官能团的质量,μg;M为有机官能团的摩尔质量,g/mol;S为载体的比表面积,m2/g。 文献报道的α值约为2~4 μmol/m2。 ·表面碳覆盖率 表面碳覆盖率为硅胶表面含碳的质量百分数。

式中,NC为键合的有机官能团的碳数。商品键合相,碳含量约在2%-50%之间。 ·有机官能团的表面覆盖率 有机官能团的表面覆盖率:在单位表面积上已键合的有机官能团的量(μmol)与可反应的硅醇基的量之比(μmol)。

式中,αOH=5个/nm2, 1m2=1018 nm2, 6.02×1017是以μmol 为单位的阿伏加德罗常数。 ③游离硅羟基 键合相上残余的硅羟基来自两方面:一方面来自表面未反应的硅羟基;另一方面多功能基硅烷试剂可能引入新的硅羟基。 ④键合相的类型和应用范围 (5)极性键合固定相 极性固定相主要构成正相色谱,硅胶是最重要的正相色谱固定相。其他的极性固定相有:氨基、氰基、羟基和醚基键合相。这些键合相是一种永久性去活硅胶。是一种弱吸附剂,具有较均匀表面,低化学吸附和催化活性。对各种化合物的分离与硅胶类似,但保留值比硅胶低。 ①氨基键合相 它能用于正相、反相及离子交换色谱。具有氢键接受体和给予体的性质,对多功能基化合物显示很好的分离选择性。以水-乙腈反相体系分离单糖、双糖、多糖和氨基糖。在酸性介质中是一种弱阴离子交换剂,能分离核苷酸。 特点:极性强,稳定性不够理想。 ②氰基键合相 它能用于正相、反相色谱。具有氢键接受体性质,中等极性,对酸性、碱性样品能得到对称色谱峰;对双键异构体和双键环状化合物显示很好的分离选择性。稳定性好,极性适中,用途广。 补充: 有很多样品使用氰基柱、氨基柱采用反相系统作为流动相,一般以乙腈-水作为流动相,但是要求乙腈的含量一般不得低于80%,含水过多的流动相容易使氰基、氨基水解。同时,还要注意“过渡”问题。 (6)非极性键合固定相 ①烃基键合相 烃基键合相:C2、C4、C6、C8、C16、C18等。此外,还有苯基和多环芳烃。 ②影响溶质保留行为的因素 ·烷基键合相表面键合的碳链长度愈长,其保留值也越大。[k’A(C18)>k’A(C8)] ·ODS固定相,其烷基覆盖量大和更好的疏水性,对各种类型分子结构的样品有更强的适应能力。 ·短链烷基C6、C8适用于极性和离子性样品的分离,能使用酸性较强的流动相。 ·苯基键合相的性能与C8等短链键合相性质相近,但对含CN、NO2的衍生物有很好的分离选择性。 ·多环芳烃键合相的性能与长链键合相性质相近,对分离芳香族化合物更为适用。 (7)使用键合固定相应注意的问题 ①硅胶的稳定性 ·键合相的使用寿命取决于键合的有机官能团在硅胶表面的覆盖程度,显然当覆盖量大或呈多分子覆盖层时,会增加其稳定性。 ·正相键合相的稳定性要低于反相键合相; ·反相烷基键合相的稳定性与使用流动相的pH值有关,通常水溶液的pH值应保持在2~8之间, pH〉8.5会引起硅胶基体的溶解; pH<1,键合的硅烷会被水解从柱中洗脱下来。 ·胶中含有的痕量金属离子杂质也是引起色谱峰形拖尾和损失色谱分离度的来源之一。 ②键合相色谱分离的重现性 使用键合相时经常会遇到,同一种类型的键合相,因生产厂家不同,或生产批号不同,而表现出不同的色谱分离特性,为此,应在实验室中准备一定数量相同批号的色谱柱,以保证分析结果有良好的重现性。 ③键合相色谱分离的选择性 在反相色谱分析中,使用同一种ODS固定相,并用两种极性参数P’值相近,但由不同溶剂组成的流动相时,会由于“溶剂诱导选择性的变化”,而获得不同的分析结果。 (8)改善分离选择性的方法 ①调节流动相的极性 若溶质的容量因子k’大于10,或小于1时,可通过调节流动相的极性,来获取适当的k’值。由于正己烷和水均为非选择性溶剂强度调节溶剂,如若改变流动相的极性,必须加入具有选择性溶剂强度调节功能的适用溶剂。 当溶剂或混合溶剂组成的流动相的极性参数P’发生变化时,溶质的k’值也随之变化。 ②向流动相中加入改性剂 ·离子抑制法 在反相色谱中常向含水流动相中加入酸、碱或缓冲溶液,以使流动相的pH值控制一定数值,抑制溶质的离子化,减少谱带拖尾,改善峰形,以提高分离的选择性。 ·离子强度调节法 在反相色谱中,在分析易离解的碱性有机物时,随流动相pH值的增加,键合相表面残存的硅羟基与碱的阴离子的亲和能力增强,会引起峰形拖尾并干扰分离,此时若向流动相中加入0.1%-1%的乙酸盐或硫酸盐、硼酸盐,就可利用盐效应减弱残存硅羟基的干扰作用,抑制峰形拖尾并改善分离效果。 (9)溶质保留值随溶剂变化的一般规律 在正相色谱中,使用弱极性溶剂作流动相,则极性弱的B组分先流出,A组分后流出。当更换中等极性溶剂作流动相时,二者流出顺序不变,但他们的保留值都进一步减小。 在反相色谱中,使用中等极性溶剂作流动相,则极性强的A组分先流出,B组分后流出。当更换强极性溶剂作流动相时,二者流出顺序不变,但他们的保留值都进一步增大。

| 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第4章离子对色谱法 4.1节-4.2节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1. 掌握离子对色谱法的定义、分类、分离原理及应用范围; 2.熟悉一些常用的离子对试剂。 | |||

教学重点 |

| |||

教学难点 | 1.反相离子对色谱法的保留机理及应用范围。。 | |||

课程思政 | 1.培养学生科学思维、创新能力和严谨求实的科研精神。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①离子对色谱法适用于哪些样品的分析?②简述正相离子对色谱法和反相离子对色谱法的区别;③简述反相离子对色谱法的分离原理。 2. 课外拓展:探究原料乳与乳制品中三聚氰胺的检测方法 (GB/T 22388-2008)。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

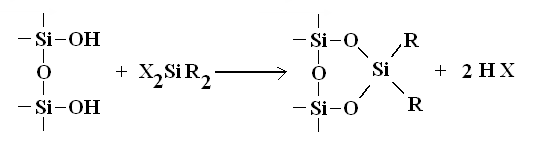

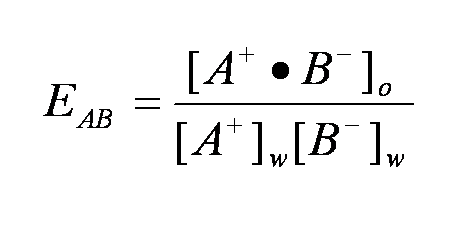

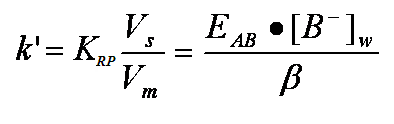

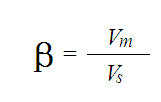

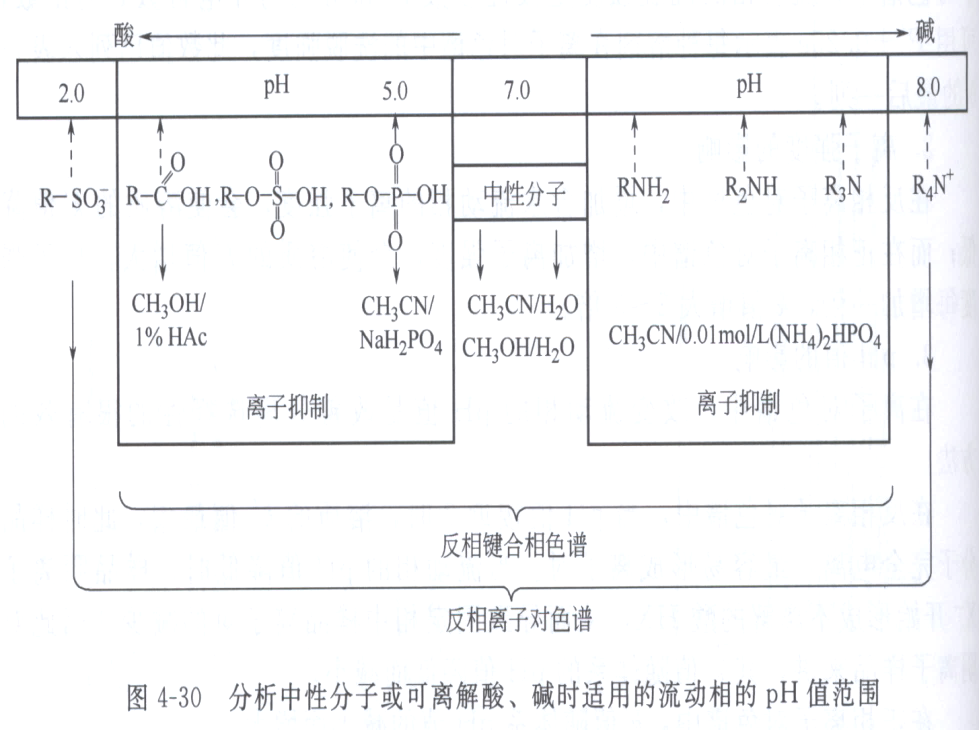

离子对色谱法能解决那些问题? 完全离子化的强酸或强碱,其在反相键合相上的保留值很低,接近于死时间流出,不能进行分析。为了分析离子化的强极性化合物,在20世纪70年代提出了离子对色谱法(Ion-Pair Chromatography)。 1.离子对色谱法的定义及分类 ①定义 离子对色谱法是将一种与样品离子电荷(A+)相反的离子(B-)加入到色谱系统的流动相中(或固定相),使其与样品离子结合生成弱极性的离子对(呈中性缔合物),而进行物质分离的一种液相色谱方法。 ②分类 离子对色谱法分为正相离子对色谱法和反相离子对色谱法。现在广泛应用的是反相离子对色谱法。 2.固定相、流动相和反(对)离子 ①正相离子对色谱法: ·固定相:多孔硅胶载体上机械凃渍具有不同pH值缓冲溶液,并将对离子也涂渍在固定相上。 ·流动相:有机溶剂。 ·对离子:四丁基铵正离子(C4H9)4N+、ClO4-。 ·分析对象:有机羧酸、磺酸盐、有机胺类等。 ·要求:对离子能较强地吸附在固定相表面上,不易洗脱下来,在色谱柱生成的离子对缔合物只溶于流动相的有机溶剂内,而不溶于水。 ·注意事项:色谱柱使用一段时间后会由于对离子的流失或pH值的变化,会使柱效降低,则需重新凃渍对离子和固定液,进行再生。 ②反相离子对色谱法: ·固定相:非极性烃类键合相。 ·流动相:含有低浓度对离子试剂的水溶液或水和水溶性有机溶剂的混合物。 ·对离子:四丁基铵正离子(C4H9)4N+、十六烷基三甲基铵正离子、ClO4-、十二烷基磺酸负离子等。 ·分析对象:羧酸、磺酸、胺类、酚类、药物、染料等。 3.离子对色谱法的分离原理 ①反相离子对色谱法的分离原理 当样品离子(A+)与加入到色谱系统的流动相中带相反电荷的离子(B-)结合生成弱极性的离子对(呈中性缔合物),此离子对不易在水中离解而迅速进入有机相中,存在下述萃取平衡:

其中,w表示水相;o表示有机相。 此时样品会在水相和有机相中分布:其萃取系数为:

若固定相为有机相,流动相为水溶液,就构成反相离子对色谱,此时A+的分配系数为:

其容量因子k’为:

其中β为:

总结:当流动相的pH值、离子强度、有机改性剂的类型、浓度及温度保持恒定时,k’与对离子的浓度[B-]w成正比。 因此,通过调节对离子的浓度,就可改变被分离样品离子的保留时间。

其中tM为死时间。 ②正相离子对色谱法的分离原理 正相离子对色谱的固定相为具有不同pH值的缓冲溶液,流动相为有机溶剂。

总结:正相色谱中k’与EAB成反比;而反相色谱中k’与EAB成正比。 4.影响离子对色谱分离选择性的因素 (1)溶剂极性的影响 正相离子对色谱:混合溶剂的极性愈高,溶剂的洗脱强度就愈大,会使溶质的k’减小。 反相离子对色谱:当增加流动相中甲醇、乙腈的含量,降低水的体积比时,会使流动相的洗脱强度增大,使溶质的k’减小。 注:在离子对色谱中,溶剂的极性并不严格遵循极性参数P’的数值,这是因为溶剂洗脱强度是溶剂溶解离子和离子对的能力的函数,而溶剂极性参数P’是溶解极性非离子型化合物能力的函数。因此,可以认为,在离子对色谱中,流动相的洗脱强度是极性参数P'和溶剂的介电常数 e 的函数,可用P'+0.25e 表示每种溶剂在离子对色谱中的洗脱强度。 (2)离子强度的影响 在反相离子对色谱中,增加含水流动相的离子强度,会使溶质的k’值降低;在正相离子对色谱中,增加离子强度,会使溶质的k’增大,离子强度每增加一倍, k’值增大2~3倍。 (3)pH值的影响 流动相的pH值影响溶质的离解度,因而影响溶质和对离子在色谱系统的平衡,是控制溶质保留和分离选择性的重要因素。为了使酸化合物获得最大保留,应 选择pH≈(pKa+2)的 流动相,使 其完全解离为RCOO-; 对 于碱性样品,应 选择pH≈( pKa-2)的流动相,使其解离为BH +,从而使样品离子与离子对试剂形成中性离子对化合物而保留。 注:硅胶键合相的适用pH范围为2~8。

(4)温度的影响 温度升高离子对缔合下降,溶质k’下降。温度还改变溶质在两相中的分配系数,因此温度是控制k’和α的因素。实际应用上可变温度范围有限,但温度恒定是获得重现性分析结果的重要条件。 注:对机械涂渍型固定相,使用时色谱柱应恒温,以保证柱的稳定性。 (5)离子对试剂的性质的影响 离子对试剂的种类决定于被分离样品的性质,通常选用与被测样品电荷相反的离子对试剂。在正相离子对色谱中,离子对试剂的烷基链越长,疏水性越强,会使生成的离子对缔合物的k’值降低;在反相离子对色谱中,离子对试剂的烷基链越长,疏水性越强,会使生成的离子对缔合物的k’值增大。 (6)离子对试剂浓度的影响 在正相离子对色谱中,常随离子对试剂浓度的增加,离子对缔合物的k’值降低;在反相离子对色谱中,常随离子对试剂浓度的增加,会使生成的离子对缔合物的k’值增大。通常使用的浓度为:10-2~10-4 mol/L.。 5.反相离子对色谱保留机理 (1)形成离子对 具有相反电荷的溶质和对离子在水溶性流动相中形成“离子对”,然后吸附到疏水性固定相,在两相间建立分配平衡。“离子对”的疏水性或非极性决定溶质对固定相的亲和力。对离子的烷基链越长,形成离子对的极性越小,对固定相的亲和力增加而使溶质保留值升高。

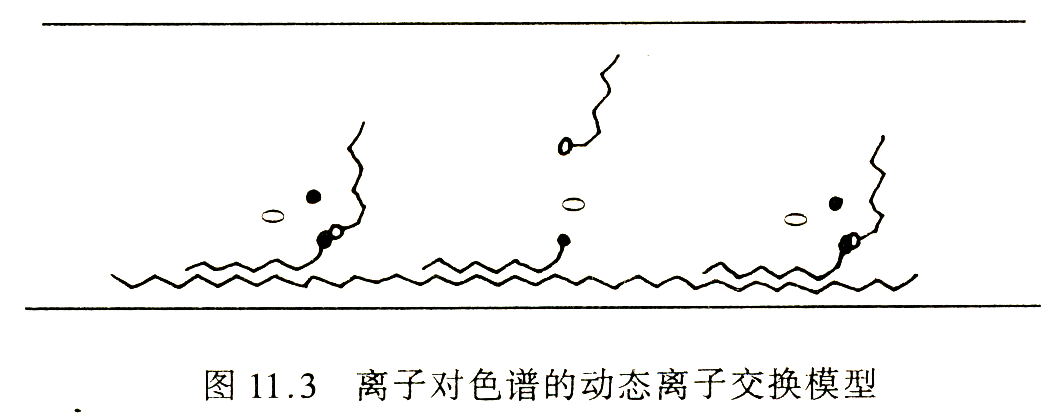

(2)动态离子交换 亲脂性的离子对试剂由于疏水效应吸附到非极性固定相表面,形成一个与流动相处于动态平衡,具有离子交换能力的固定相层。具有相反电荷的样品离子与离子对试剂的平衡离子发生离子交换。对离子的碳链越长,则交换剂的覆盖面越大,溶质保留值越高。

(3) 离子相互作用 假设亲脂性的离子对试剂在非极性的固定相表面形成一个动态平衡的双电子层:①亲脂性带正(或负)电荷的对离子吸附在非极性固定相表面,形成第一个正(或负) 电荷层,为了表面维持电中性,相反电荷的其他平衡离子,在第一电荷层上形成第二相反电荷层;流动相中仍存在离子对试剂,其双电层与流动相处于动态平衡;②带负(或正)电荷的样品离子与固定相疏水表面相互作用,被吸附到固定相表面,使第一层负电荷增加,为了维持电中性,从流动相中拉入带正电荷的“对离子”,其结果是离子成对地吸附到固定相表面。不同样品离子与固定相表面的疏水作用及与双电层的静电作用力不同,其保留值不同。③样品离子在流动相的作用下离开固定相表面,双电子层平衡被破坏,为了维持电中性,对离子等量地从固定相表面脱附。

6. 本次课程小结及问题解答。 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第5章 体积排阻色谱法 5.1节-5.2节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1. 了解体积排阻色谱法的定义及分类; 2. 了解一些常用的体积排阻色谱法的固定相与流动相; 3. 掌握体积排阻色谱法的分离原理及应用范围; 4.掌握凝胶渗透色谱法测定聚合物分子量分布的方法。 | |||

教学重点 | 1. 体积排阻色谱法的分离原理; 2. 排阻极限、渗透极限及分离范围; 3. 凝胶渗透色谱法测定聚合物分子量分布的方法。 | |||

教学难点 | 1.凝胶渗透色谱法测定聚合物分子量分布的方法。 | |||

课程思政 | 1.培养学生基于课程理论知识,能够理解相关测定标准方法,提升解决实际分离分析问题的能力。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①体积排阻色谱法适用于哪些样品的分析?②简述凝胶过滤色谱法和凝胶渗透色谱法的区别;③简述凝胶渗透色谱法测定聚合物分子量分布的方法。 2. 课外拓展:探究聚合物低分子量组分含量测定方法(GB/T 27843 - 2011)。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

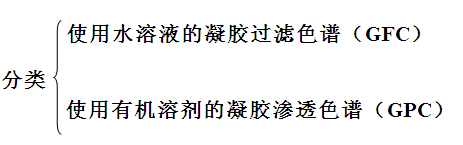

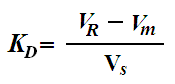

1.体积排阻色谱法概述 (1)定义 体积排阻色谱法:是以化学惰性的多孔性物质作固定相,溶质分子不是与固定相发生相互作用,而是受固定相孔径大小的影响而达到分离的一种液相色谱分离模式。 (2)固定相 固定相:化学惰性,有一定孔径的多孔性填料(凝胶,微孔硅胶,玻璃珠等)。 (3)流动相 流动相:可以溶解样品的溶剂,且对固定相有良好的浸润作用。 (4)分类 按使用流动相的类型分类:

(5)分析对象与应用领域 非离子性、分子量大于2000的高分子量化合物,排阻色谱法是一个较好的方法。广泛用于生物化学和高分子化学领域。

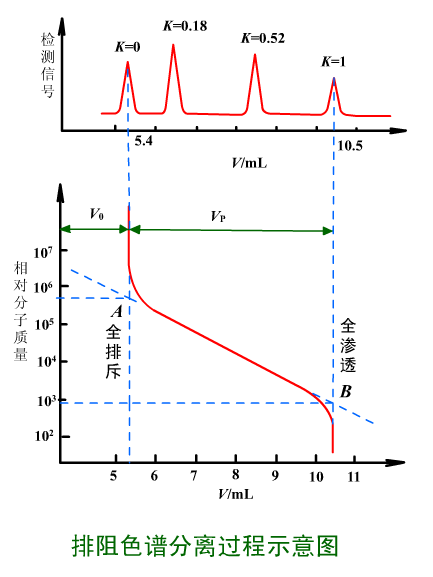

2.体积排阻色谱法分离原理 ①立体排除理论 立体排除理论假设溶质在分离过程中存在一个扩散平衡。样品分子进入色谱柱,溶质在流动相中浓度大于固定相孔穴内的浓度,则溶质从流动相“渗透”进入固定相孔穴,并从孔穴中排出。当溶质谱带经过一个颗粒的距离时,溶质分子已多次“渗透”、“排出”填料孔穴,达到动态平衡,这个过程在色谱柱内循环重复进行。分离过程不存在吸附现象,溶质与填料间作用力很弱以致可以忽略,也不考虑溶质分子相互作用。 ②分离基础 主要依据溶液中分子体积大小进行分离。大分子不能进入凝胶孔洞而被完全排除,只能沿着凝胶颗粒之间的孔隙通过色谱柱,最先被流动相洗脱出来。中等大小分子只能进入凝胶中一些适当的孔洞中,但不能进入更小的微孔,在柱中受到滞留,较慢的从柱中洗脱。小分子能进入凝胶的绝大部分孔洞,在柱中受到更强的滞留,会更慢地被洗脱出来。溶解样品的溶剂分子,分子量最小,可进入凝胶的所有孔洞,最后从柱中流出。 总结:在这一色谱柱的淋洗过程中,大分子的流程短,移动速度快,先流出色谱柱;小分子的流程长,移动速度慢,后流出色谱柱;而中等分子居两者之间。 3.分配系数 ①凝胶色谱柱床的体积分布 凝胶色谱柱的总体积VA包括填料骨架体积VG、填料孔穴体积Vs和填料颗粒间体积Vm:

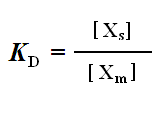

Vt是总渗透体积,填料孔穴体积Vs和填料颗粒间体积Vm之和。 凝胶色谱填料孔穴体积Vs中的溶剂称为固定相; 填料颗粒间体积Vm中的溶剂称为流动相。 ②分配系数

式中,[Xs]是样品分子在多孔凝胶固定相中的平衡浓度。[Xm]是样品分子在流动相中的平衡浓度。 讨论 ·当凝胶固定相所有孔洞都能接受样品分子时,则VR=Vs+Vm,此时KD=1,此即为凝胶的渗透极限; ·当凝胶固定相所有孔洞都不能使样品分子进入,则此种样品分子的VR=Vm, KD=0,此即为凝胶的排阻极限; ·中等大小的分子,能渗透进入部分空穴,其

Vsa为一定分子大小的溶质渗进填料孔穴所占体积,Vsa是Vs一部分,是溶质分子量的函数。 溶质保留体积:Vm<VR<(Vm+Vs) 溶质分配系数:0<Kd<1 Vsa与Vs之比定义为分配系数KD,即溶质分子渗入内孔体积的分数。

洗出溶质的溶剂体积:VR=Vm+Vsa=Vm+KDVs

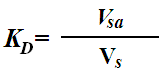

溶质的分配容量k’定义为:

结论:只有凝胶的孔穴体积Vs才是具有分离能力的有效体积。填料孔径大小应与试样相对分子质量大小相适应。 ·因此在体积排阻色谱中,不同尺寸样品分子的分布系数KD总保持在0~1.0之间。 ·对一定孔径的凝胶填料,它能分离的分子大小有一定范围,超过上限的大分子全部被排除,在Vm体积时洗出;低于下限的小分子都能渗透进入填料孔穴,在总渗透体积Vt(即:Vm+Vs)时洗出。若分子大小在其之间,则可以进入凝胶的不同孔穴进行渗透分离。

4.体积排阻色谱法的优缺点 (1)优点 ①谱带窄,便于检测; ②离时间短,不用梯度洗脱;

(2)缺点 ①有限的峰容量是排阻色谱最大的缺点; ②不能用于分子大小相似的组分,如分子量相差小于10%的组分。 5.固定相 (1)凝胶类型 ①按机械强度分 软质凝胶、半刚性凝胶及刚性凝胶三种类型。 ②按凝胶的化学成分分 无机凝胶和有机凝胶。 ③按凝胶结构分 均匀、半均匀和非均匀三种凝胶。 ④按适用溶剂分 亲水性、亲油性和两性凝胶。 (2)凝胶填料性能 ①排阻极限 可用来分离化合物分子量的最大值;市售凝胶皆按排阻极限的大小来确定产品规格。 ②分离范围 通常指校正曲线的线性部分。 ③固流相比 将柱中凝胶孔体积Vs中的溶剂称为固定相,将柱中凝胶颗粒间体积Vm中的溶剂称为流动相,而将二者的比值固流相比。 ④柱效 凝胶柱的分离效率用每米柱高对应的理论塔板数n表示。

其中,wb为以洗脱体积为单位的基线宽度;L为柱长。 计算时应以能在全部凝胶孔穴中渗透的小分子组分为基准来进行计算。

6.流动相 在体积排阻色谱法中选择流动相主要考虑以下几点:第一,必须能溶解样品,并必须与凝胶本身非常相似,这样才能润湿凝胶;第二,溶剂的粘度要小,因为高粘度溶剂往往限制分子扩散作用而影响分离效果;第三,选择溶剂还必须与检测器相匹配。 ①凝胶渗透色谱常用的流动相 四氢呋喃是常用的流动相。其他常用的流动相有正己烷、环己烷、苯、卤代甲烷、水、二甲亚砜外,还使用氯代苯、氯代甲苯、间甲苯酚、邻氯苯酚等。 ②凝胶过滤色谱常用的流动相 使用以水做主体具有不同pH值的多种缓冲溶液作流动相。 7.标定曲线的制作 目的:用以测定分子量及其分子量分布。 方法:用一系列已知分子量的标样分别进样,并从色谱图峰值找到各标样的洗脱体积,再以标样分子量的对数lgM对洗脱体积VR作图,制作标定曲线。 样品测定:取供试品溶液,进样,根据VR带入标定曲线,即可求出样品的每个组分相应的分子量。 局限性:仅适用于分子量分布比较窄的样品。

8.普适校正法 适用于多分散宽分布的聚合物样品。 方法:用表征组分的流体力学体积(每摩尔的高分子化合物在溶液中运动时所占有的体积)参数,即特性黏度[η]与分子量M的乘积,绘制lg ([η] ·M) 对洗脱体积VR曲线。这种用试样的[η] ·M 来标定色谱柱分离范围的方法叫普适校正法。 具体的操作:使用分子量在600~3×106范围的聚苯乙烯作标样,溶于四氢呋喃后,测其特性黏度 [η],再按前述标定曲线的制作过程,绘制lg [η] ·M 对洗脱体积VR普适校正曲线。 样品:在相同的实验条件下,测定试样的保留体积VR,从普适校正曲线上找到对应的lg([η] ·M),经黏度计测出试样的[η]后,可计算出试样的分子量。 9. 本次课程小结及问题解答。 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第6章超临界流体色谱法及应用 6.1节-6.3节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1. 了解超临界流体色谱的定义,特点及应用范围; 2. 了解超临界流体色谱法与气相色谱法、液相色谱法的异同点; 3. 掌握超临界流体色谱法的分离原理; 4. 掌握超临界流体色谱仪的组成及一些可以作为流动相的超临界流体。 | |||

教学重点 |

| |||

教学难点 | 1.超临界流体色谱仪及程序升压技术。 | |||

课程思政 | 1.培养学生秉承发展绿色化学化工的环保理念。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①超临界流体色谱法适用于哪些样品的分析?②超临界流体色谱仪器结构上的主要特点是什么?③超临界流体色谱仪可以使用哪些检测器,使用的前提条件是什么? 2. 课后思考题:比较气相色谱法、液相色谱法和超临界流体色谱法的优缺点。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

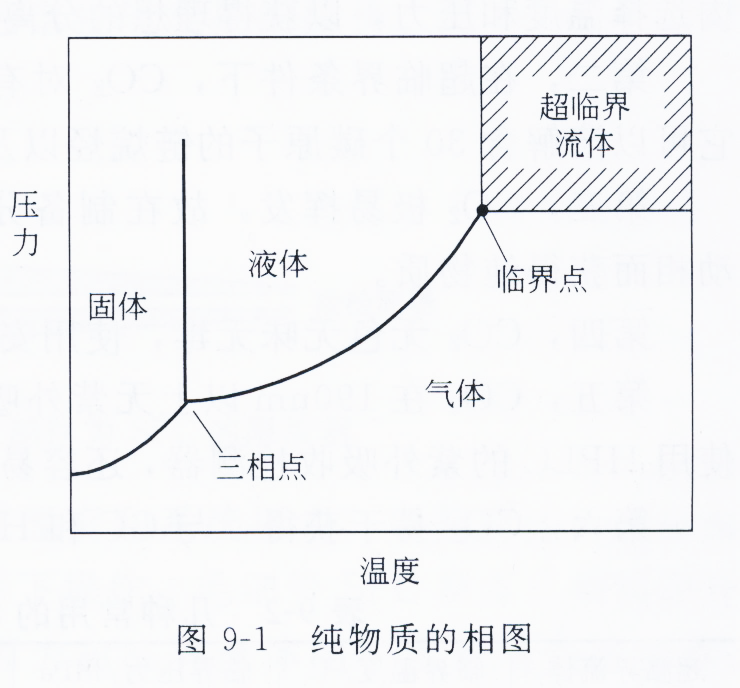

解决什么问题? 一些难挥发又热不稳定的化合物,用GC很难直接分析;缺乏一些特定官能团,用HPLC的UV或电化学检测器很难检测的物质。(约占色谱分离25%) 解决办法:用超临界流体色谱法采用GC的检测器进行高灵敏度的检测。 1.超临界流体色谱法概述 (1)定义 超临界流体色谱:是以超临界流体作为流动相的一种柱色谱方法。 (2)分析对象 难挥发、热不稳定的和相对分子量较大(105)的化合物。 2. 超临界流体 高于临界压力和临界温度时物质的一种状态。 (1)定义 超临界流体:温度及压力均处于临界点以上的液体。

(2)超临界流体的性质

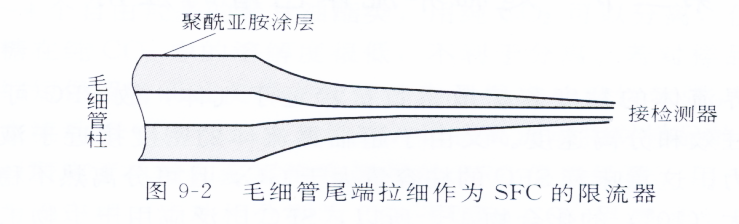

(3)超临界流体的优点 ①溶解性强 密度接近液体,且比气体大数百倍,由于物质的溶解度与溶剂的密度成正比,因此超临界流体具有与液体溶剂相近的溶解能力。 ②扩散性能好 因黏度接近于气体,较液体小2个数量级。扩散系数介于气体和液体之间,为液体的10-100倍。具有气体易于扩散和运动的特性,传质速率远远高于液体。 ③易于控制 在临界点附近,压力和温度的微小变化,都可以引起流体密度很大的变化,从而使溶解度发生较大的改变。(对萃取和反萃取至关重要) (4)超临界流体作为色谱流动相的性质 ①超临界流体的黏度和扩散系数更接近于气体,因而作为色谱流动相时,传质阻力小,在较高的流动相流速条件下,仍可以获得高的柱效。这意味着可以快速分离。 ②超临界流体的密度更接近于液体,因而具有较高的溶解能力,可以在室温条件下分离热不稳定的和相对分子质量较大的物质。 ③超临界流体作为色谱流动相还有一个诱人的特性,就是其扩散系数、黏度和溶解能力随着密度的变化而变化,因此可以在色谱操作中采用程序升压技术来调节分离选择性,这类似于GC中程序升温和HPLC中梯度洗脱的功能。 总结:超临界流体的作为色谱流动相对分离有较大的贡献,虽不及HPLC流动相对分离的影响那么大,但比GC中载气的影响大。 3. 超临界流体色谱常用的流动相 (1) SFC流动相的选择原则 选择原则:临界常数越低越好;对样品有合适的溶解度;化学惰性,不与样品等作用;能与检测器匹配,还需安全不易爆炸;价格便宜,方便易得等 (2)二氧化碳最常用 ① CO2的临界温度为31oC,临界压力为7.29MPa,都是易于实现的色谱条件; ②在超临界条件下,CO2对有机化合物具有较好的溶解能力; ③ CO2极易挥发,故在制备分离中,柱后收集的馏分很容易除去流动相而获得纯物质; ④CO2无色无味,使用安全; ⑤CO2在190nm以上无紫外吸收,可使用GC的FID检测器,也可使用HPLC的紫外吸收检测器,还容易与MS联用; ⑥CO2易于获得,与GC和HPLC所用流动相相比,成本非常低。 注:对于强极性的化合物, CO2的溶解能力是有限的,此时可以加入一些有机改性剂,如甲醇和二氧六环,以增加分析物在流动相中的分配。样品中含有氨或者氨基时,能发生反应因而不能使用。 (3) SFC流动相的流速 流动相流速选择的原则:快速、高效。 多采用3-5 LC流速作为流动相的流速。 4. 超临界色谱法的特点 ①分离温度比GC低,分离/分析热敏性、非挥发性样品明显优于GC;可分析GC不适应的高沸点、低挥发性样品。 ②分离速度比HPLC快、样品处理方便,且有较高的选择性; ③超临界流体容易控制和调节,在进入检测器前可以转化为气体、液体或保持其超临界流体状态,因此可与现有任何液相或气相的检测器相连接,能与多种类型检测器相匹配,扩大了它的应用范围和分类能力,在定性、定量方面有较大的选择范围。还可以用多种梯度技术来优化色谱条件。并且比HPLC易达到更高的柱效率。 ④SFC可选用GC和HPLC的检测器,与MS、FTIR等联用也比较方便,从而使其在定性定量方面有较大的选择范围。 ⑤SFC不失为难挥发、易热解的高分子化合物、天然产物的一种有效快速的分离方法。 总结:超临界色谱在分离效能和分析速度方面兼有气相色谱和高效液相色谱的优点。 SFC能否取代HPLC和GC? 从理论上讲,SFC即可分析GC中不适用的高沸点、低挥发性样品和HPLC中缺少检测功能团的样品,它又比HPLC有更高的柱效和更快的分析速度。SFC可弥补GC和HPLC在分析性能上的某些不足,分离效能和分析速度介于两种色谱方法之间,但实践表明,SFC不可能取代HPLC和GC(物态稳定性和仪器设备上的成熟性不足),实际应用也不多。 5.超临界流体色谱法的分离原理 ①流动相:超临界流体;CO2、N2O、NH3。 ②FC的固定相:固体吸附剂(硅胶)或键合到载体(或毛细管壁)上的高聚物;可使用液相色谱的柱填料。 ③分类:填充柱SFC和毛细管柱SFC; ④分离机理:吸附与脱附。组分在两相间的分配系数不同而被分离;通过调节流动相的压力(调节流动相的密度),调整组分保留值; ⑤压力效应:在SFC中,压力变化对容量因子产生显著影响,超临界流体的密度随压力增加而增加,密度增加提高溶剂效率,淋洗时间缩短。 6.超临界流体色谱仪 仪器主要由三部分构成,即高压泵、分析单元和控制系统。 ①高压泵系统一般采用注射泵,以获得无脉冲、小流量的超临界流体的输送。 ②分析单元主要由进样阀、分流器、色谱柱、限流器、检测器构成。 ③色谱柱 SFC仪器的色谱柱:填充柱和毛细管柱。 类似HPLC填充柱,采用硅胶键合相.基于分配色谱的机理进行分离。分析柱内径0.5~5 mm,长度5~25 cm;填料粒径3-10 µm。类似毛细管GC中的熔融石英毛细管柱,固定相采用GC中的聚硅氧烷类固定液,通过涂渍或化学键合方式固定在毛细管内表面,分离机理与GC相似。与GC毛细管柱不同的是,SFC要求色谱柱承受更高的压力,故需要较厚的柱壁。 ④限流器 限流器的作用是在它的两端保持不同的相态,并通过它实现相态的瞬间转变,即超临界态向气态转变。即柱内压力满足超临界流体的要求,以气体状态进入检测器。如用填充柱SFC:一般在柱尾连接一段长2-10 cm,内径5~10 µm的毛细管作为限流器。如用毛细管SFC:则将色谱柱尾端拉细拉长。

⑤检测器 超临界流体色谱原则上可利用LC和GC的检测方法。实际过程主要考虑不同的流体和检测方法的匹配问题,即限流器的放置位置。常用的检测器是FID(常压)和UV(高压)。SFC与MS容易实现联用,故使用也很普遍。 7.SFC在分析分离方面的迂回曲折 SFC的三次起落: ①上世纪60年代的先驱性研究; ②上世纪80年代初形成浪潮,认为会掀起分析方法的革命; ③目前,大公司纷纷撤去SFC分离设备,放弃进一步发展的计划。 无疑,SFC具有一些独特用途,但是它被挤在GC和HPLC之间,而GC和HPLC已成为广泛应用的技术。 8. 本次课程小结及问题解答 。 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第7章梯度洗脱 7.1节-7.3节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1. 掌握梯度洗脱技术的基本原理及影响梯度洗脱的各种因素; 2.建立梯度洗脱方法的一般步骤及梯度洗脱中的实验条件。 | |||

教学重点 | 1. 梯度洗脱技术的基本原理; 2. 优化梯度洗脱的方法。 | |||

教学难点 | 1.优化梯度洗脱的方法。 | |||

课程思政 |

| |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①简述优化梯度洗脱的方法;②采取梯度洗脱分析样品的优点。 2. 课外拓展:探究动物性食品中13种磺胺类药物多残留的测定方法(GB 29694 - 2013)。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

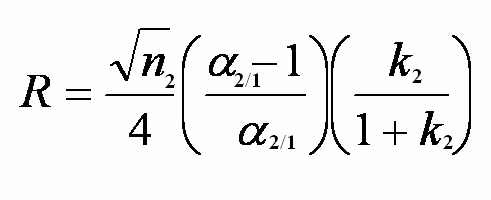

(1)等度洗脱 在等度洗脱中,两个相邻色谱峰1和2的分离度R可表示如下:

在反相HPLC中,流动相的主体是水,加入的极性调节剂为甲醇、乙腈和四氢呋喃。通常有机相比例增加10%,会使各组分的k’值减少2~3倍。在反相HPLC中,溶质k’值的对数与流动相中所含有机相的体积分数φ之间存在一个近似的线性关系:

式中,lgkw’是φ=0时的lgk’值。

结论:对某一确定的色谱分离系统, ①每种溶质都有其特定的lgk’与S值,通过改变φ就可调节k’。 ②当代表两种溶质相邻的直线互相平行时,改变φ对相应组分的分离因子α仅有较小的影响。 ③当代表两种溶质相邻的直线的斜率有较大差别时,改变φ可使分离因子α发生较大的改变,甚至改变色谱峰的出峰顺序。 ④对于容量因子分布很宽,含多组分的复杂样品,若想仅用一种洗脱强度的流动相,通过等度洗脱来实现所有组分的完全分离,在实际上是不可能的。 (2)梯度洗脱 在梯度洗脱中,两个相邻色谱峰1和2的分离度R的关系式:

式中,用溶质2在梯度洗脱期间k’2平均值k’2代替了等度洗脱中的k’2。 平均容量因子k’2:它是组分沿色谱柱迁移至一半时的瞬时k’2值。

结论: ①在梯度洗脱过程中各组分色谱峰的容量因子k’值会迅速降低,从而缩短了保留时间。 ②当离开色谱柱的最后时刻,每个组分色谱峰的k’值都相当小,这样就保证了所有晚洗脱的组分都产生峰宽相近的窄峰。 ③较晚洗脱出的色谱峰都会比在它前面的色谱峰以稍快的速度向前移,因此,梯度洗脱可生成对称性好的窄峰。 在线性梯度洗脱中平均容量因子k’与梯度洗脱条件的关系如下:

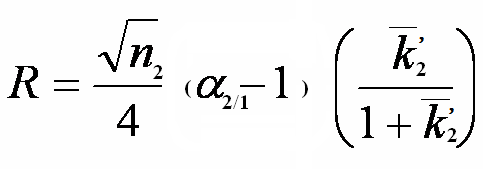

式中,tG为梯度洗脱结束时间min; F为流动相流速,mL/min; Vm为色谱柱死体积,mL; Δφ为强洗脱组分B体积百分数的变化量; S为等度洗脱lgk’=lgkw’-Sφ关系式的斜率。 在反相HPLC中对分子量<500的小分子,S值通常为3-5。 因此,可预测最佳的洗脱时间:

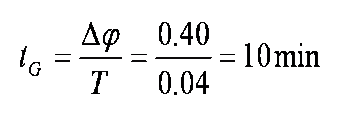

如:k’=5;S=4;若梯度洗脱从20%甲醇-水流动相开始,至70%甲醇-水流动相结束,其Δφ=50%=0.5,若色谱柱为φ0.46cm×25cm,其死体积Vm≈2.5mL,流动相流速为1.0 mL/min,则

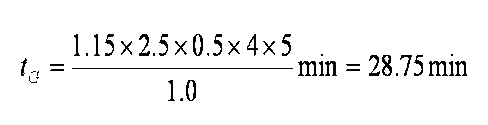

2. 影响梯度洗脱的各种因素 (1)梯度洗脱时间(tG)对分离的影响 梯度陡度:单位时间内流动相中强洗脱组分B浓度的变化速率(%/min)。 如下图所示,7个组分进行梯度洗脱,强洗脱溶剂B变化范围(10-60%)同,梯度洗脱时间不同。

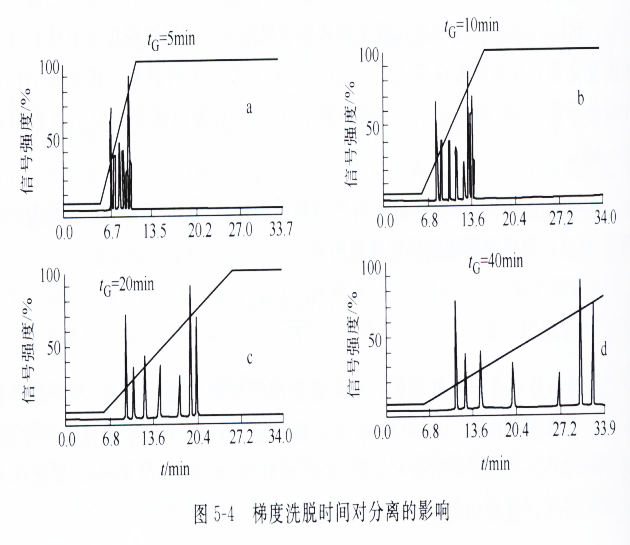

总结:随梯度洗脱时间tG的延长,各组分的平均容量因子k’增大,组分间的分离度R增加,总分析时间延长,梯度陡度T逐渐减小。由此可确定当满足一定分离度的前提下,梯度洗脱时间不宜太长。 (2)强洗脱溶剂组分B浓度变化范围的影响 进行梯度洗脱时,选择强洗脱溶剂B的浓度变化范围(即最初和最终的φB数值)应依据下述原则: ①样品流出的谱峰不要太靠近色谱图的开始处(即k´≈0),最好第一个谱峰的保留时间为死时间tM的2倍。 ②在梯度洗脱结束前,所有组分都从色谱柱中洗脱出来。 ③在色谱图的开始和结束,无浪费的保留时间。 a:强洗脱溶剂B变化范围15%-100%;TG=35 min b:强洗脱溶剂B变化范围25%-100%;TG=31 min c:强洗脱溶剂B变化范围35%-100%;TG=27 min d:强洗脱溶剂B变化范围45%-100%;TG=22 min

最佳条件:B的范围为20%(或30%)-100%,洗脱时间为30min。 总结:若梯度洗脱开始,B浓度较低(15%),则谱图起始较空旷,则指明梯度洗脱可从B浓度较高值开始;若梯度开始B浓度较高(45%),则谱图后部较空旷,表明梯度洗脱未结束,全部组分已被洗脱出,并使较早的流出的组分峰产生重叠。 (3)梯度陡度对分离度的影响

变换得:

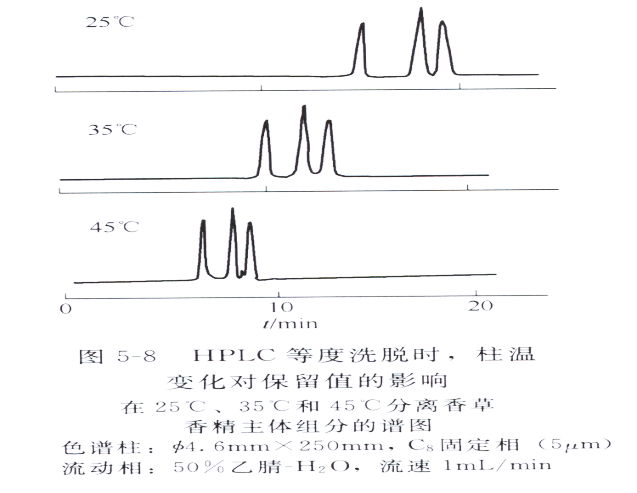

上式表明与梯度陡度T成反比,梯度陡度T增加会使减小,从而可缩短梯度洗脱时间,但也降低了各组分之间的分离度;反之,若T减小,则会使值增大,可改善各组分之间的分离度,却延长了总的分析时间。 结论:在梯度洗脱中,梯度陡度的选择既不能太大,也不能太小,其数值适中才能获得满意的分离效果。 (4)柱温变化对保留值的影响 在等度洗脱时,柱温的变化对保留值又很大的影响。可以看到:随着柱温的升高,各组分的保留保留时间逐渐减小,对应的各组分的容量因子k’也在减小。 在梯度洗脱时,柱温的变化对保留值的影响就不如等度洗脱时那样剧烈。

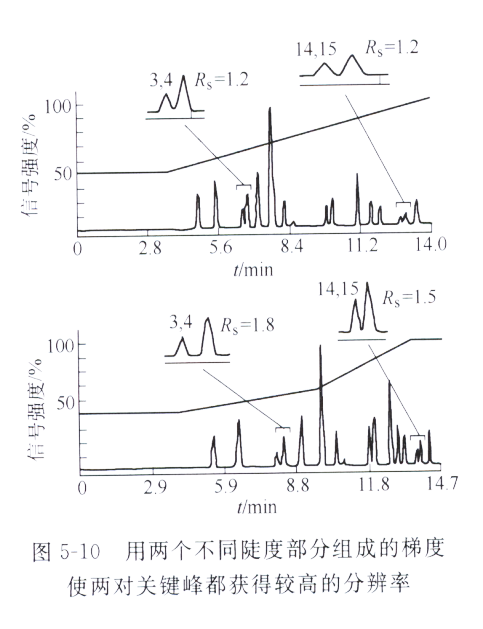

(5)梯度洗脱程序曲线形状的影响 在梯度洗脱中,当确定了tG溶剂 浓度的变化范围(B%)和T后,所确定的梯度洗脱条件代表了对样品中所有组分实现分离的最佳条件。如果样品中有两组最关键的色谱峰对,使用一个梯度陡度洗脱仍不能达到完全分离(R=1.5),则此时可以改变梯度洗脱曲线的形状,采用两个不同梯度陡度,从而使两组关键色谱峰对的分离度均获得进一步的提高。

(6)影响梯度洗脱的其它变量 流量F和柱死体积Vm也影响梯度洗脱的分离度。

·k’随F的升高而增大,但F升高会降低柱效,使理论塔板数n减小。 ·若使用较长的色谱柱,会使Vm增加,随Vm的增加会使k’减小,但此时会增加n。 最简单的办法:改变梯度陡度T。 3.优化梯度洗脱的方法 (1)建立梯度洗脱方法的一般步骤 例: 色谱柱:Ф0.46cm×25cm; 固定相C18,5μm; 柱温40OC。 流动相:溶剂A-B=水-乙腈,φB可变 流速:1-2mL/min 样品为含7个组分的酚类混合物。 ①建立梯度洗脱方法 ·用20倍柱体积的100%乙腈溶剂,以1 mL/min流速冲洗色谱柱,直至基线稳定; ·再以20倍柱体积的5%乙腈-水溶液平衡色谱柱。 ·首先在24 min内,进行由5%-100%乙腈水溶液的线性梯度洗脱(流速:1 mL/min),以T=0.95/24≈4%进行洗脱。

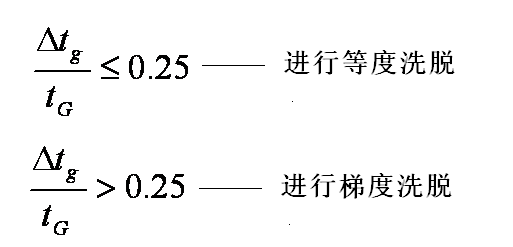

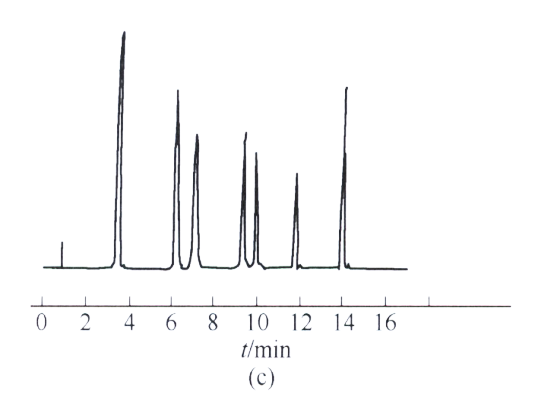

存在问题:在色谱图开始和结束前存在时间浪费,表明确定的梯度洗脱中强洗脱溶剂选择的浓度范围太宽。 图中显示tM=1.0min,样品中第一个和最后一个峰的保留时间分别为9.5min和18min。此时末峰与首峰的保留时间差是: Δtg=tf-ti=18-9.5=8.5min 可用Δtg/tG的比值来判定此分离是否需进行梯度洗脱。判定标准为:

本分离中,

本次分离应用梯度洗脱进行分离。 存在问题:在色谱图开始和结束前存在时间浪费,表明确定的梯度洗脱中强洗脱溶剂选择的浓度范围太宽。

②改变梯度洗脱条件 缩小乙腈浓度的变化范围: (5%-100%)变到(25%-65%),保持T不变。

按tG=10 min,T=0.04, 乙腈:25-65%进行第二次梯度洗脱。

存在问题: ·在梯度洗脱开始部分仍有时间浪费,但最末峰却在梯度洗脱后才流出,仍表明选择乙腈的浓度变化范围仍不合适。 ·中间两个难分离峰对的分离度偏小。 ③再次改变梯度洗脱条件 ·在梯度洗脱开始部分仍有时间浪费,但最末峰却在梯度洗脱后才流出,仍表明选择乙腈的浓度变化范围仍不合适。 解决办法:增大强洗脱溶剂B的起始浓度和终止浓度值。 ·中间两个难分离峰对的分离度偏小。 解决办法:降低梯度陡度。 结论:可选择乙腈的浓度变化范围为30-80%。tG=15 min; T=0.033

补充: ·若经过上述改变梯度洗脱条件后,仍存在难分离物质对,此时应在保持较小梯度陡度T的条件下,通过延长tG、减小流速F或增加柱长L来进一步改善分离度。 ·若仍有难分离物质对,此时应改变强洗脱溶剂B的种类,如将乙腈更换为甲醇或四氢呋喃,通过改变出峰顺序来改善分离度。 (2)梯度洗脱中的实验条件 ①色谱柱平衡 当每次梯度洗脱分析结束后时,流动相的组成已和梯度洗脱开始时大不相同,为了进行下一次的梯度洗脱,必须用起始的流动相充分洗脱后才可达到柱平衡。 当每次梯度洗脱分析结束后时,流动相的组成已和梯度洗脱开始时大不相同,为了进行下一次的梯度洗脱,必须用起始的流动相充分洗脱后才可达到柱平衡。 当Vm=2.5mL, 至少需要:15×2.5mL=37.5mL 5%乙腈-水溶液流过柱子,才可开始下一次的梯度分析。 ②空白梯度 在样品进行梯度分离之前,必须进行一次空白梯度,即不注入样品,仅按梯度洗脱程序得到的基线。 采取办法:可向水中加入低浓度、对紫外光无吸收的无机盐或缓冲溶液。 基线漂移原因:流动相中有机溶剂和水的折射率不同,它们对紫外光的吸收程度不同而造成的。水对紫外光无吸收,有机溶剂随梯度洗脱过程的进行而增加对紫外光的吸收,从而可观察到向上飘移的基线。

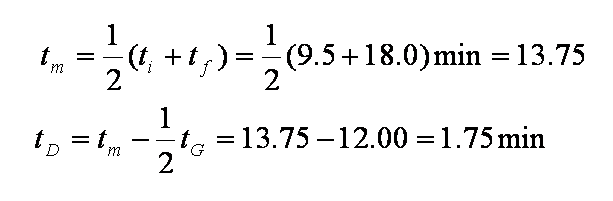

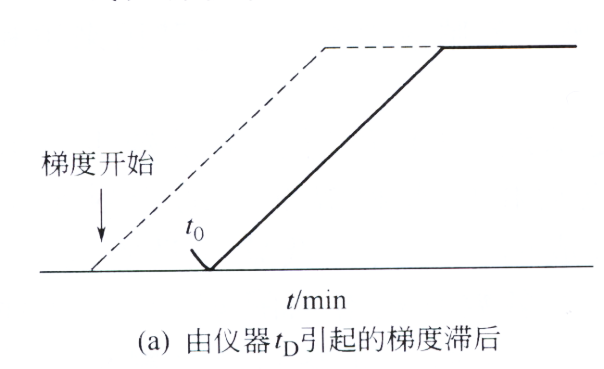

③线性梯度洗脱的滞后现象 当确定了线性梯度洗脱程序后,从t=0开始梯度洗脱实验操作,但由于实现梯度洗脱的仪器设备结构或电子控制系统的滞后时间,用tD表示,可计算出来。梯度初始峰和终止峰保留时间的平均值tm为:

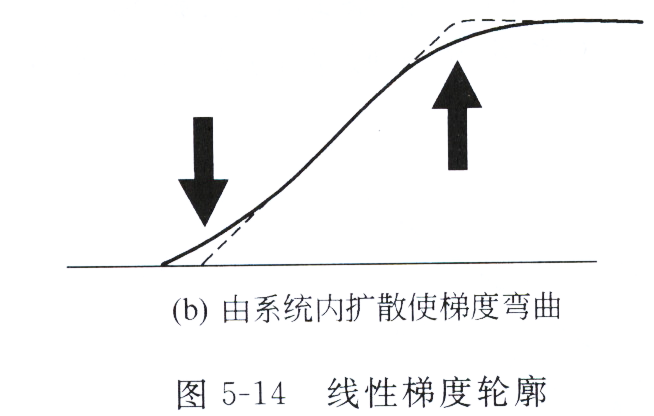

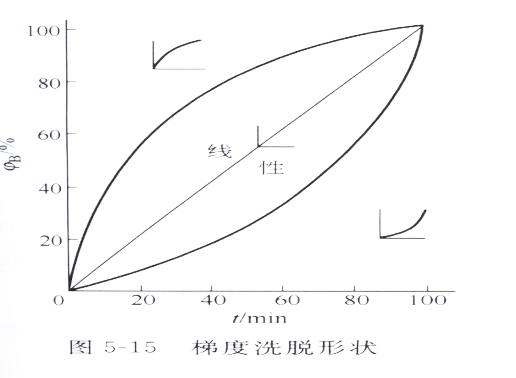

梯度洗脱开始与结束处的轮廓应为直线,但实际上却变成了圆滑的虚线,这是由于水和有机溶剂的混合不是在无限小的空间内完成的,而是在具有一定体积的梯度混合器内实现的。 4.梯度洗脱的图示方法 (1)二元溶剂梯度洗脱 当以强洗脱溶剂B的体积百分含量φB(%)作纵坐标,以梯度洗脱时间t作横坐标时,可绘制出φB-t的梯度洗脱曲线。 若在单位时间内,溶剂B在流动相中的体积百分含量,以恒定速率增加,则流动相的洗脱强度呈“线性梯度”输出;若不以恒定速率增加,则流动相的洗脱强度呈以指数形式呈现凹形或凸形输出。

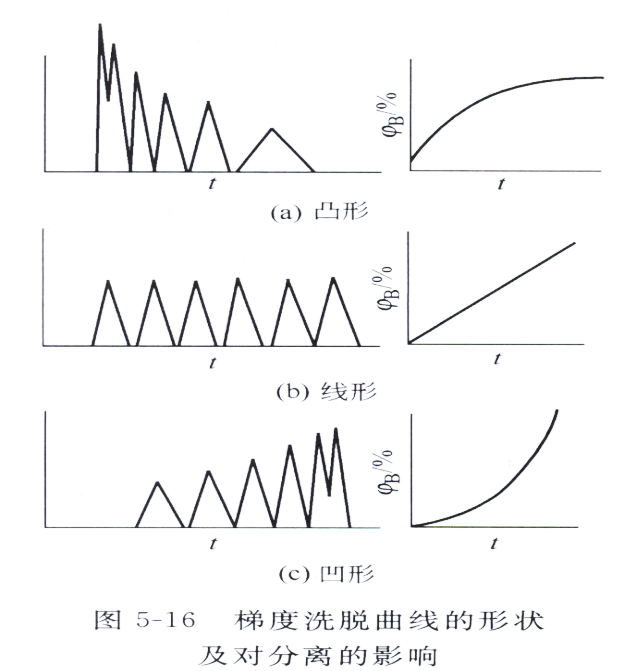

当梯度洗脱过程中的tG,Δφ,T确定后,对应于不同的梯度洗脱曲线的形状,可获得不同的色谱分离图。

·凹形:梯度起始阶段变化比较缓慢,随时间增加,强度变化加快; 适用对象:前半部分峰重叠,后半部分峰分离度过大,保留时间太长; ·凸形:梯度起始阶段变化快,随时间增加,终止阶段梯度速度变化慢。 适用对象:前半部分分离良好,后半部分峰重叠。 ·线形:流动相强度的变化与梯度时间成线性比例。 适用对象:前半部分峰重叠,后半部分峰分离度过大,保留时间太长。

| 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第8章气相色谱仪简介 8.1节-8.3节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1. 掌握毛细管气相色谱仪的流程; 2. 了解毛细管气相色谱柱的制备方法、类型与选择; 3. 掌握毛细管气相色谱仪的操作注意事项。 | |||

教学重点 | 1.毛细管气相色谱仪的流程及操作注意事项; 2.毛细管气相色谱柱的类型与选择原则。 | |||

教学难点 | 1.毛细管气相色谱仪的流程及操作注意事项。 | |||

课程思政 |

| |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①气相色谱法采用双柱双气路有什么作用?②在气相色谱法中选择固定液的原则是什么?③说明气相色谱法常用检测器的种类、原理、特点及操作时应注意的事项。 2. 课外拓展:探究氯苯类化合物的测定方法(HJ 1079-2019)。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

1.气路系统

图 8-1填充柱气相色谱流程示意图 气路系统包括气源、净化干燥管和载气流速控制装置。 (1)气源 ①气源:为GC提供载气或辅助气体的高压钢瓶或气体发生器。 高压钢瓶供气的特点:一般能保证质量,但更换钢瓶不便;气体发生器供气的特点:使用方便,但一次投资较高,特别应注意气体的纯度。 常用的载气:氢气、氮气、氦气和氩气(99.999%)。 原因:a.气体中的杂质会使检测器的噪声增大; b.污染色谱柱,影响色谱柱的性能。 注意安全:a.氢气,易燃、易爆;作载气要排放到室外。 b.氩气,本身无毒,在高浓度时有窒息作用。 根据检测器的类型来选择载气。 a.TCD:H2或氦气; b.ECD:N2或氩气。 C.FID:N2;④GC-MS:氦气。 ②净化器:提高载气纯度的装置。净化剂主要有活性炭、硅胶和分子筛、105催化剂,它们分别用来除去永久性气体、低分子有机化合物和水蒸气。 注:要定期更换。 (2) 气路控制系统 ①载气的控制模式:恒压模式和恒流模式。 恒压模式:分析过程中,柱前压保持恒定,不随柱温而变化。 恒流模式:随着柱温变化自动调节压力,使载气流量保持恒定。 注: a.分流放空口和检测器放空口应采用管道将气体接至室外,以免分析有毒有害物质时造成室内空气污染。 b.H2作载气时的安全问题。 气路系统最需要注意,最常出现的问题是泄漏。最简单检漏办法是用毛刷或毛笔蘸上肥皂水,在接头处或可能发生的泄漏的管道上涂抹,有吹气泡的现象出现时说明此处漏气。

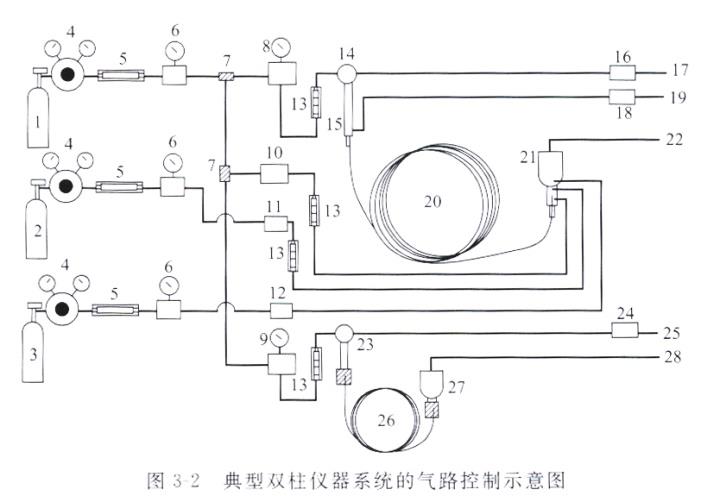

图8-2 双柱仪器系统的气路控制示意图 1-载气(氮气或氦气);2-氢气;3-压缩空气;4-减压阀;5-气体净化器;6-稳压阀及压力表;7-三通连接头;8-分流/不分流进样口柱前压调节阀及压力表;9-填充柱柱前压调节阀及压力表;10-尾吹气调节阀;11-氢气调节阀;12-空气调节阀;13-流量计;14-分流/不分流进样口;15-分流器;16-隔垫吹扫气调节阀;17-隔垫吹扫气放空口;18-分流流量控制阀;19-分流气放空口;20-毛细管柱;21-FID检测器;22-检测器放空出口;23-填充柱进样口;24-隔垫吹扫气调节阀;25-隔垫吹扫气放空口;26-填充柱;27-TCD检测器;28-TCD放空口。 (2)电子气路控制系统(EPC) 由电子压力传感器和电子流量控制器组成,通过计算机来实现压力和流量的自动控制。 ①流量控制准确,重现性好。 ②可实现载气的多模式操作。 ③仪器体积更小。 ④仪器自动化程度更高。 ⑤仪器更省气。 ⑥操作更安全。 ⑦分析结果更可靠。 2.进样系统 GC进样系统包括样品引入装置和汽化室。 (1)进样口结构与技术指标 进样口的作用:将样品定量引入色谱系统,并使样品有效汽化,用载气将样品快速扫入色谱柱。 进样口结构及技术指标如下: ①操作温度 ②载气压力和流量设定范围 ③死体积 ④惰性 ⑤隔垫吹扫功能 ⑥对于毛细管柱进样口,还有一个分流比的问题。 (2)常用GC进样口及其选择 常用GC进样口有:填充柱进样口、分流/不分流进样口、冷柱上进样口、程序升温汽化进样口、大体积进样口、阀进样、顶空进样、裂解进样。 进样口河操作参数的选择应注意的问题: ①样品的稳定性 在保证样品有效汽化的前提下,进样口温度低一些有助于防止样品的分解。 ②进样口对峰展宽的影响 对毛细管气相色谱法,一般来说,进样量小一些、进样口温度高一些、载气流速快一些、汽化室体积小一些、分流比大一些,都对窄的初始谱带宽度有利。 ③保留间隙管的使用 保留间隙管是连接在进样口和色谱柱之间的一段空管。它只是为样品冷凝提供一个空间,而对气化的溶质和溶剂均无保留作用。 ④保留间隙管作用: ·解决不分流进样,特别是大体积不分流进样时色谱峰加宽的问题。 ·防止不挥发的样品进入色谱柱。 所有的溶质在此保留间隙管中都没有保留作用,即K=0。把溶剂溢流区处于保留间隙管中,溶质随着溶剂的前进和蒸发被浓缩和集中于涂有固定液的色谱柱起始端,因而达到克服溶剂溢流造成的谱带加宽,使溶质浓缩在色谱柱的起始段。 保留间隙管成为毛细管色谱技术中十分有用的技术。保留间隙管的长度决定于溢流区的长度,因而保留间隙管的长度就决定于样品的体积和所用溶剂的性质。进样1-2微升,保留间隙管的长度约为0.5-1米。如要进样更大的体积,保留间隙管要相应地增长。 ⑤隔垫和衬管 ·隔垫:注意隔垫的老化和漏气问题,定期检查是否漏气,需要时及时更换,保证分析的正常进行。 ·衬管:玻璃或石英。 (3)手动进样应注意的问题 ①注射速度快 正确的注射方法:取样后,一手持注射器,另一手保护针尖,先小心地将注射针头穿过隔垫,随即以最快的速度将注射器插到底,与此同时迅速将样品注射入气化室,然后快速拔出注射器。 ②取样准确而重现 防止产生气泡的方法是:将注射器插入样品溶液,多次推拉针芯,推下时要快,拉起时要慢。最后可能会有很小的气泡在针管中,不易除去。这时,可取多于实际进样量的样品,然后将针尖朝上,用手指弹击针管,气泡就会跑到液体的上方,再将多余的样品推出针管,气泡也就排出去了。 要使取样量准确的方法:将注射器倒置,使视线与针管中的液面处于同一水平上,然后,推压针芯到所需刻度。针尖外面的滞留的一部分样品,可用一片滤纸快速擦拭除去。 ③避免样品之间的相互干扰 ④选用合适的注射器

(4) 自动进样 ①可变注射速度 ②进样体积范围宽 ③适用于多种进样模式 ④可变取样深度 ⑤优先进样功能。 3.柱系统 柱系统包括柱箱、色谱柱、以及色谱柱与进样口和检测器的连接头。 (1)柱箱尺寸与控温参数 柱箱尺寸主要关系到是否能装多根色谱柱,以及操作是否方便。其体积一般不超过 15 L。 柱箱的控温性能包括:操作温度范围、控温精度、程序升温指标和降温时间。大部分仪器的柱箱操作温度上限为400 oC,下限为室温以上10 oC,有低温功能的仪器可到-180 oC。程序升温阶数5~9阶,升温速率0.1~75 oC/min。 柱箱的低温功能需要用液氮或液态二氧化碳来实现,主要用于冷柱上进样以及冷冻聚焦。 (2)色谱柱的类型与选择 GC的心脏是色谱柱,由玻璃、石英和不锈钢制成的圆管,管内装固定相。 ①毛细管柱按其制备方法可分为以下几种: ·壁涂开管柱(wall coated opentubular,WCOT柱):将固定液直接涂敷在管内壁上。柱制作相对简单,但柱制备的重现性差、寿命短。 ·多孔层开管柱(porous layer open tubular,PLOT柱):在管壁上涂敷一层多孔性吸附剂固体微粒。构成毛细管气固色谱。用于永久性气体和低相对分子质量有机化合物的气固色谱分离。 ·载体涂渍开管柱(support coated open tubular,SCOT柱):将非常细的担体微粒粘接在管壁上,再涂固定液。柱效较WCOT柱高。 ②开管柱的材料和制备 管材:熔融石英,内径有0.1、0.2、0.25、0.32 和 0.53 mm. a.管内壁的预处理:粗糙化处理、脱活处理。 b.涂渍 c.交联和/或固定化处理: d.老化处理: e.柱性能评价: ③WCOT柱的分类: WCOT柱的可分为:微径柱、常规柱、大口径柱 。 总结: a.柱内径越小,分离效率越高,完成特定分离任务所需的柱长就越短。但细的色谱柱柱容量小,容易超载。 b.同样内径的色谱柱会因固定液的膜厚度不同而具有不同的柱容量。 c.大口径柱的液膜厚度一般较大,故有接近于填充柱的柱容量,可以接在填充柱进样口采用不分流进样,而且因为大口径柱的柱效高于填充柱,程序升温性能好,故可获得比填充柱更为有效、且更为快速的分离,其定量分析精度完全可与填充柱相比。不少人倾向于用大口径柱代替填充柱。 ④色谱柱的选择: 常用的色谱柱:OV-1 (SE-30):非极性(100%聚二甲基硅氧烷)、SE-54:弱极性(5%二苯基-95%二甲基硅氧烷共聚物)、OV-17 :中极性(50%二苯基-50%二甲基硅氧烷共聚物)、OV-1701:中极性(14%氰丙基苯基-86%二甲基硅氧烷共聚物)、PEG-20M:强极性(100%聚乙二醇20M)。 (3)色谱柱操作注意事项 ①色谱柱安装 安装毛细管柱时注意的问题:第一:先将固定螺母和密封垫套在柱头,此时柱头朝下,避免密封垫碎屑进入柱管而造成堵塞。将石墨垫套在柱头后,应将柱头截去1~2 cm。第二:柱端伸出仪器的长度不同仪器有不同的规定,严格按仪器说明书确定。总的原则是进样口一端安装好后,柱端处于分流点以上,并位于衬管的中央。检测器一端则是柱出口尽量接近检测点,以避免死体积造成的柱外效应。第三:接头不要拧得太紧,以免将色谱柱压裂或压碎。 ②色谱柱的维护 每次新安装的色谱柱后,都要在进样前进行老化。色谱柱在使用一段时间以后,柱内会滞留一些高沸点组分,这时基线出现波动或出现鬼峰,解决此问题的办法也是老化。 新购买的色谱柱一定要在分析样品前先测试柱性能是否合格。 暂时不用的色谱柱从仪器上卸下后,柱两端应当用硅橡胶(或用废进样隔垫)堵上,并放在相应的柱包装盒中,以免柱头被污染。 每次关机前都应将柱箱温度降到50oC以下,然后再关电源和载气。温度高的时候切断载气,可能会因为空气中的氧气扩散进入柱管而造成固定液的氧化降解。 ③色谱柱的修理 4.检测系统 目前,GC所用检测器主要有:热导检测器(TCD);火焰离子化检测器(FID);氮磷检测器(NPD);电子俘获检测器(ECD);火焰光度检测器(FPD);光离子化检测器(PID);原子发射光谱检测器(AED);红外光谱检测器(IRD)和质谱检测器(MSD)。 (1)检测器操作注意事项 ①尾吹气的使用 毛细管气相色谱仪在毛细管柱出口到检测器的流路中增加了一个尾吹气的辅助气路。 ②尾吹气流量多少合适? ·用0.53mm大口径柱时,柱内流量可达15 mL/min,对TCD不用增加尾吹气。 ·对于FID、NPD、FPD则需要至少10 mL/min的尾吹气流量。ECD就需要20 mL/min的尾吹气。 ·常规或微径柱时,尾吹气流量应相应增大。经验参考值为:FID, NPD, FPD需要柱内载气和尾吹气的流量之和为30 mL/min左右,ECD则需要40-60 mL/min左右。 ·一般情况下,尾吹气所用气体应与载气相同。 ·测定尾吹气流量的测定是在检测器出口处用皂膜流量计测定的,所以测定尾吹气流量时要关闭其他气体。 (2)FID检测器 ①FID工作原理 氢气和空气燃烧生成火焰,当有机化合物进入火焰时,由于离子化反应,生成比基流高几个数量级的离子,在电场作用下,这些带正电荷的离子和电子分别向负极和正极移动,形成离子流,此离子流经放大器放大后,可被检测。 ②FID分析对象 含碳有机物常量和微量检测。 ③FID使用注意事项 ·在未接上色谱柱时,不要打开氢气阀门,以免氢气进入柱箱。 ·测定流量时,一定不能让氢气和空气混合,即测氢气时,关闭空气;反之亦然。 ·氢气、空气和氮气的比例为1:10:1。 (3)TCD检测器 ①TCD工作原理 基于不同组分与载气有不同的热导率的原理。当被测组分与载气一起进入热导池时,由于该混合气的热导率与纯载气不同(通常是低于载气的热导率),热丝传向池壁的热量发生变化,使热丝温度发生改变,其电阻也随之改变,进而使电桥输出端产生不平衡电位而作为信号输出,得到色谱峰。 ②TCD分析对象 理论上可应用于任何组分的分析。但因其灵敏度较低,主要用于无机气体与有机物的常量分析。 ③TCD使用注意事项 在检测器通电之前,一定要确保载气已经通过了检测器,确保热丝不被烧断。关机时,一定要先关检测器的电源,再关载气。载气必须除氧。不要使用聚四氟乙烯作载气输送管。载气的种类对TCD的灵敏度影响较大,氢气和氦气是首选。 (4)NPD检测器 ①NPD检测器的工作原理 在FID的基础上发展起来,与FID的不同在于增加了一个热离子源(铷盐珠,放置在燃烧的氢火焰与收集极之间),其用微氢焰。在热离子源通电加热的条件下,含N或P的有机化合物才能被有效地电离,离子被收集,结果被测定。据此可选择性检测含N或P的化合物。 ②NPD检测器的分析对象 可用于测定含氮和含磷的有机化合物。 ③NPD使用注意事项 由于用氢气,所以NPD的安全问题同FID。应注意气体流量的设定。氢气3-4 mL/min,空气100-120mL/min,用填充柱和大口径柱,载气流量在20mL/min左右,不用尾吹气;用常规毛细管柱时,尾吹气设定为 30 mL/min。在调节和设置热离子源的电压时,切记关闭检测器电源,以免不小心烧毁铷盐珠。热离子源的活性元素容易被污染而缩短使用寿命。 (5) ECD检测器 ① ECD工作原理 当载气(氩或氮)进入内腔时,在放射源发射的β射线轰击下被电离,形成次级电子和正离子。在电场作用下,正离子和电子分别向阴极和阳极移动形成基流。当电负性物质进入检测器时,立即捕获自由电子,从而使基流下降,在记录仪上得到倒峰。 ②ECD分析对象 电负性组分,如含卤素的有机化合物等。 ③ ECD使用注意事项 防止放射性污染。ECD的操作温度一般要高一些,常用温度范围为250-300oC。无论色谱柱的温度多么低, ECD的温度均不应低于250oC 。用ECD时,载气一般有两种选择,一是用氮气,二是用含5%甲烷的氩气。氢气也可用作载气,但要用氮气作尾吹气。载气与尾吹气的流量之和一般为60 mL/min。载气和尾吹气都要很好地净化,避免与氧气和湿气接触,造成检测器噪声增大。 (6) FPD 检测器 ①FPD工作原理 组分在富氢火焰中燃烧时,组分不同程度地变为碎片或分子,由于外层电子互相碰撞而被激发,当电子由激发态返回低能态时或基态时,发射出特征光谱,这种特征光谱经选择性滤光片后被测量。 ②FPD分析对象 含硫、含磷化合物。 ③FPD 使用注意事项 FPD也用氢火焰,故安全问题与FID相同。FPD的氢气、空气和尾吹气的流量与FID不同,一般氢气为60-80 mL/min,空气为100-120 mL/min,而尾吹气和柱流量之和为20-25 mL/min。 5.数据处理系统和控制系统 数据处理最基本的功能是将检测器输出的模拟信号随时间的变化曲线画出来。控制系统有温度控制系统、气体流量控制和检测器控制。 6.本次课程小结及问题解答 。 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第9章气相色谱常用进样技术 9.1节-9.3节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1.了解一些气相色谱常用进样技术的设计,操作参数及应用范围; 2.掌握分流/不分流进样技术的工作原理; 3. 掌握程序升温汽化进样技术的工作原理。 | |||

教学重点 | 1. 分流/不分流进样技术的设计,操作参数及应用范围; 2. 程序升温汽化进样技术的设计,操作参数及应用范围。 | |||

教学难点 | 1. 程序升温汽化进样技术的设计,操作参数及应用范围。 | |||

课程思政 | 1. 培养学生养成理论与实践相结合的意识。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:简述气相色谱法常用进样技术的种类、工作原理及应用范围。 2. 课外拓展:探究灭菌口罩中环氧乙烷的残留量(GB/T 16886.7-2015)。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

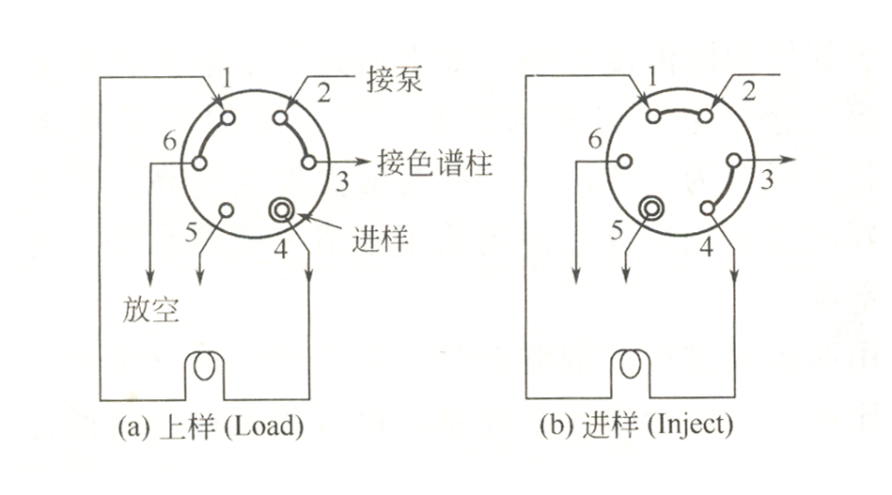

1. 填充柱进样口 (1)填充柱进样 ①柱连接 玻璃柱可以直接插入汽化室,由一个固定螺母加石墨垫密封。不锈钢柱的柱端接在汽化室的出口处,用螺母和金属压环密封。(此时,应在气化室安装玻璃衬管,以避免极性组分的分解和吸附。) ②样品的适用范围 只要柱的分离能力可满足要求,填充柱进样口适合于各种各样的可挥发性组分。 ③操作参数 ·进样口温度:一般情况是进样口温度应接近或略高于样品中待测高沸点组分的沸点。 ·载气流速:内径为2mm左右的填充柱,载气流速一般为30 mL/min(氦气)。 ·进样量和进样速度:进样量一般为1-5 µL。进样速度的快慢对结果的影响不大。 (2)大口径毛细管柱直接进样 ①柱连接 ②样品的适用范围 对热不稳定的样品宜采用柱内直接进样;脏的样品则采用普通直接进样,利用衬管来保护色谱柱不被污染。 ③操作参数设置 2. 分流/不分流进样 (1)进样口结构 分流/不分流进样口是毛细管GC最常用的进样口,它既可作分流进样,也可用作不分流进样。 分流/不分流进样口与填充柱进样口的区别:①前者有分流气出口及其控制装置;②前者在分流气路上还有一个柱前压调节阀;③二者使用衬管结构不同。 (2)分流进样 ①载气流速和衬管选择 分流进样口可采用多种衬管。用于分流进样的衬管大都不是直通的,管内有缩径处或烧结板、或者有玻璃珠,或者填充有玻璃毛。

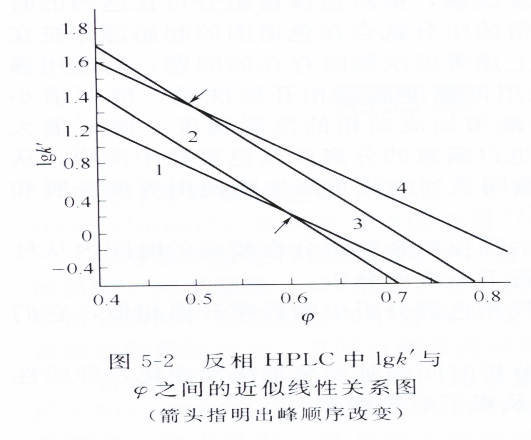

图9-1 常用GC进样口的结构 ②样品的适用性 分流进样适合于大部分可挥发样品,包括液体和气体样品,特别是对一些化学试剂(如溶剂)的分析。分流进样的适用范围宽,灵活性大,分流比可调范围广,故成为毛细管GC首选的进样方式。 (3)操作参数设置 ①温度 进样口温度等于或接近于样品中最重组分的沸点。 ②载气流速 ③进样量和进样速度 (4)分流歧视问题 分流歧视:在一定分流比条件下,不同样品组分的实际分流比是不同的,这就会造成进入色谱柱的样品组成不同于原来的样品组成,从而影响定量分析的准确度。 ①分流歧视的原因: ·不均匀气化。由于样品中各组分的极性不同,沸点各异,因而汽化速度各不相同。这些导致沸点不同的组分到达分流点时,汽化状态可能不完全相同。气化不太完全的组分被就比完全汽化的组分可能多分流掉一些样品。 ·组分在载气中的扩散速度不同。 ·分流比的大小也会影响分流歧视。一般来说,分流比越大,越有可能造成分流歧视。所以,在样品浓度和柱容量允许的情况下,分流比小一些有利。 ②消除分流歧视的措施: ·谱柱的初始温度尽可能高一些。 ·保证安装的色谱柱入口端超过了分流点。 ·保证柱入口端处于气化室衬管的中央。(即气化室内色谱柱与衬管是同轴的)。 (5)不分流进样 ①不分流进样:不分流进样与分流进样采用同一个进样口,也就是说,不分流进样就是将分流气路的电磁阀关闭,让样品全部进入色谱柱。 ②消除溶剂效应可采取的措施:采用瞬间不分流技术、衬管的容积小一些有利,可采用直通式衬管。

(1)冷柱上进样的特点 冷柱上进样:是将样品直接注入处于室温或更低温度下的色谱柱内,然后再逐步升高温度使样品组分依次汽化通过色谱柱进行分离。

③冷柱上进样的特点 优点: ·消除了进样口对样品的歧视效应,包括注射针头的歧视效应。 ·避免了样品的分解。 ·样品进入色谱柱处于低温,很容易实现早流出峰的溶剂聚焦。冷柱上进样的分析准确度、精密度均比分流/不分流进样高。 缺点: ·与分流/不分流进样相比,冷柱上进样的进样体积要小。大的进样量容易造成柱超载。 ·操作较为复杂。对初始柱温、溶剂性质、进样速度等有较为严格的要求,且要用特殊的注射器。 ·毛细管柱容易被污染,样品记忆效应较为明显。 ·溶剂峰前面流出的组分很难实现聚焦,测定起来较为困难。 (2)进样口设计 (3)分析对象 适用于热不稳定样品的分析,也适用于微量组分的高精度分析。不论什么样品,一定要保证尽可能干净。以保护色谱柱。 (4)操作条件设置 ①温度:冷柱上进样须用程序升温技术。 ②载气流速:流速要高一些,一般30~50 cm/s。 ③进样体积:以0.5 µL为好,最大不要超过2 µL 。 ④进样速度:慢一些为好,以便样品准确进入色谱柱头 。 4.程序升温汽化进样 (1)程序升温汽化进样的特点 ①定义:将液体或气体样品注射入处于低温的进样口衬管内,然后按设定程序升高进样口温度。 注:PTV实际是把分流/不分流进样和冷柱上进样结合为一体。 ②PTV的特点: ·消除了注射针头的歧视效应; ·不需要特殊的注射器; ·可以实现大体积进样; ·抑制了进样口歧视(即分流歧视); ·可除去溶剂和低沸点组分,实现样品浓缩; ·不挥发物可滞留在衬管内,保护了色谱柱; ·可低温捕集气体样品,便于同阀进样或顶空进样技术结合; ·有多种操作模式,即分流模式、不分流模式和溶剂消除模式; ·分析重现性接近于冷柱上进样。 (2)PTV进样口的设计 PTV进样口与分流/不分流进样口类似,区别在于: ①进样口热容低,便于快速升温或冷却; ②衬管容积较小,以便减小样品的初始谱带宽度; ③分流出口和汽化室温度用时间编程控制; ④配备有冷却装置。 (3) PTV升温汽化进样模式 ①PTV分流进样 PTV分流进样:即液体样品直接注入冷的汽化室,抽出注射器后,打开分流出口阀,同时进样口开始升温。汽化后的样品与传统的分流进样一样,大部分被分流掉,少部分进入色谱柱。 注:与传统分流进样的区别在于样品不是瞬间汽化,而是依据其沸点高低依次汽化。所以,样品是顺序进入色谱柱的。 ②PTV不分流进样 PTV不分流进样:进样时汽化室处于低温条件下。分流出口的控制完全与传统的不分流进样相同:进样口开始升温时,关闭分流阀,待大部分样品进入色谱柱后(约0.5-1.5 min),打开分流阀,使残留溶剂气体放空。 ③溶剂消除分流/不分流进样 溶剂消除分流/不分流进样:进样时关闭分流出口阀,进样口温度控制在接近于但低于溶剂的沸点。样品被缓慢地注入,进样后,立即打开分流出口,并采用较大的放空气体流量(可高达1000 mL/min),将溶剂气体消除,也可同时缓慢升高进样口温度,以加速溶剂汽化。大部分溶剂气体放空后,可以关闭分流出口阀,以溶剂消除不分流方式进行分析,也可不关闭分流出口阀,以溶剂消除分流方式进行分析。 缺点:低沸点组分很可能随溶剂一起放空。 (4)样品的适用性 ①PTV分流进样适合于大部分样品的分析。 ②痕量分析采用PTV不分流进样技术。 ③只分析高沸点组分,可采用溶剂消除不分流进样。 ④分析中等挥发性组分,宜采用PTV不分流进样。 ⑤PTV进样很适合分析“脏”的样品。 5. 大体积进样 (1)提高分析灵敏度的方法 ①样品浓缩 ②使用选择性高灵敏度检测器 ③降低仪器系统噪声 ④改进进样技术 (2)实现大体积进样的方式 LVI进样:一是基于冷柱上进样;二是基于PTV技术。 ①用冷柱上进样口实现大体积进样 进样时,打开溶剂放空阀,控制柱箱温度使溶剂选择性地汽化。由于溶剂放空出口的气阻远小于分析柱的气阻,所以大量溶剂气体通过放空阀被排除仪器系统。当大部分溶剂气体放空后,关闭放空阀,同时开始升高柱温,使残留溶剂和待测样品组分汽化进入分析柱进行分离。 注:溶剂放空时间的确定。 ②用PTV进样口实现大体积进样 PTV用于LVI时采用溶剂消除模式。分析步骤如下: ·进样和溶剂放空。进样过程中将柱前压调节为零。分流出口的流量设置为100-150 mL/min。样品以液体状态进入冷的衬管,溶剂及部分低沸点组分随载气从分流出口放空。当大部分溶剂挥发放空后,可进行二次进样,再重复以上溶剂放空过程,直到完成所需的进样量后,衬管中积累了足够的待测物质;

注:两次进样之间的时间差对分析结果的影响很大。 ·不分流转移样品。当最后一次累积进样的溶剂大部分放空后,关闭分流放空阀,同时将柱前压调节到分析所需值,然后开始进样口程序升温,直到温度达到或接近待测物中最重组分的沸点。在此过程中,样品组分依次进入色谱柱。 ·色谱分离。当样品转移到色谱柱后,就开始柱箱程序升温分析。与此同时,将分流放空出口气流量恢复到30-50 mL/min。 注:用PTV进行LVI分析时,还应考虑进样口衬管和隔垫问题。 总结: a.配置溶剂放空的冷柱上进样口适合于分析相对干净的样品中的痕量低沸点组分; b.PTV进样口则适合于分析相对“脏”的样品的痕量高沸点组分。 c.如果一个低沸点样品又脏,可通过低温冷冻PTV进样口来分析。 6. 本次课程小结及问题解答 。 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第10章顶空气相色谱及应用 10.1节-10.4节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1. 了解顶空气相色谱的基本原理、分类及应用范围; 2. 掌握动态顶空色谱技术原理及应用; 3. 掌握热解吸进样技术与应用。 | |||

教学重点 | 1. 动态顶空色谱技术原理及应用;; 2. 热解吸进样技术与应用。 | |||

教学难点 | 1.溶剂的选择性分组。 | |||

课程思政 | 1. 激发学生人人尽责,投身到建设生态中国、美丽中国的事业当中。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①简述顶空气相色谱的基本原理、分类及应用范围;②简述动态顶空色谱技术原理及应用范围。 2. 课外拓展:绝缘油中溶解气体组分含量的测定(GB/T 17623-2017)。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

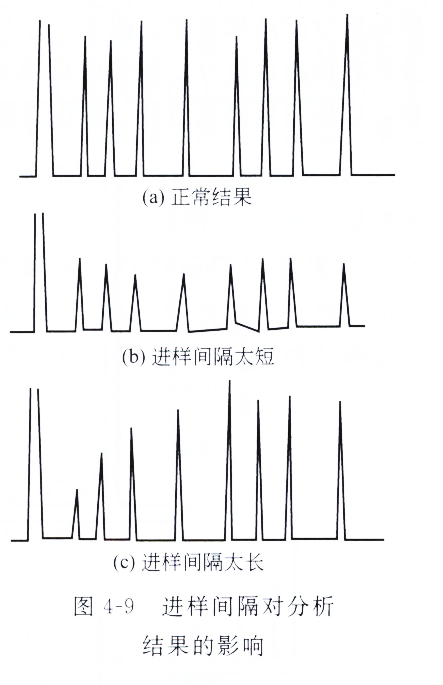

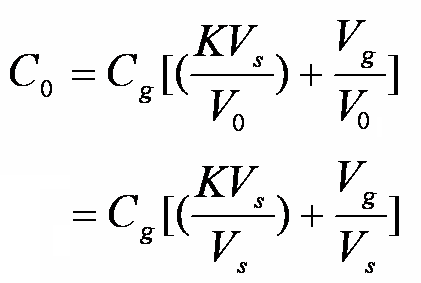

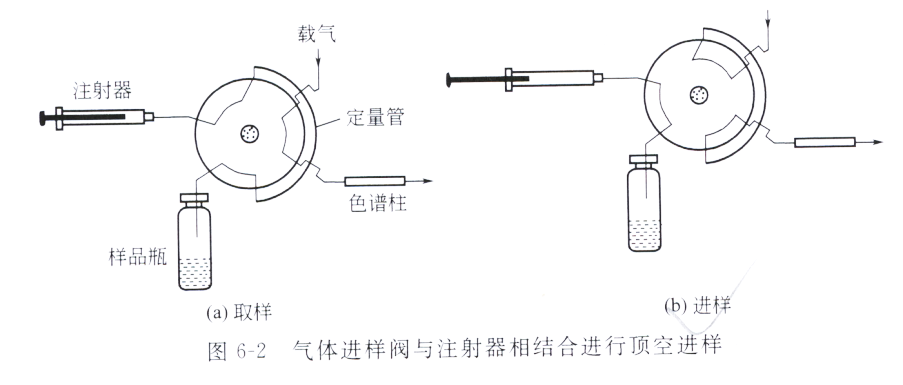

10. 1 概述 1.顶空气相色谱 (1)顶空分析的基本原理 顶空分析:取样品基质(液体和固体)上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量。 理论依据:在一定的条件下,气相和凝聚相(液相或固相)之间存在着分配平衡,所以气相的组成能反映凝聚相的组成。 总结: ①顶空分析可以看成是一种气相萃取方法,即用气体作“溶剂”来萃取样品中的挥发性成分。 ②顶空分析就是一种理想的样品净化方法。 优点: ①减少了样品基质对分析的干扰; ②简便; ③有不同操作模式。 (2)顶空气相色谱的分类 顶空气相色谱分为静态顶空GC和动态顶空GC。 静态顶空GC:将样品密封在一个容器中,在一定温度下放置一段时间使气液两相达到平衡。然后取气相部分进入GC分析。静态顶空GC又称为平衡顶空GC,又叫一次气相萃取。 动态顶空GC:一次气相萃取结束之后,如果再取第二次样,结果就会不同于第一次取样的分析结果,如此进行连续气相萃取,直到将样品中挥发性组分完全萃取出来。 常用的动态顶空GC操作方法:是在样品中连续通入惰性气体,如氦气,挥发性成分即随该萃取气体从样品中逸出,然后通过一个吸附装置(捕集器)将样品浓缩,最后再将样品解吸进入GC进行分析。这种方法通常被称为吹扫-捕集(Purge & Trap)分析方法。 热解吸进样:也是动态顶空GC的一种特定模式。如分析大气污染物时,用一个装有吸附剂的捕集管,让一定量的空气通过该管,空气中的有机物就会被吸附在管中。然后将该管置于热解吸装置中,与GC连接进样分析。 10. 2静态顶空色谱技术及应用 1.静态顶空色谱技术及应用 (1)静态顶空色谱法的理论依据

在一定温度下达到气液平衡时,Vs = V0,这时气相中的样品浓度为Cg,液相中为Cs,样品的初始浓度为C0。则平衡常数为:

根据质量守恒定律得:

这就是说,在平衡状态下,气相的组成与样品原来的组成成正比关系。当用GC分析得到Cg后,就可以算出原来样品的组成。 (2)静态顶空色谱的仪器装置 ①手动进样装置 ·实验装置:恒温槽、气密注射器。 ·操作过程:将装有样品的密封容器置于恒温槽中,在一定的温度下达到平衡后,就可应用气密注射器从容器中抽取顶空气体样品,注射入GC进行分析。 ·缺点:a.压力控制难以实现,因而进样量的准确度较差。b.温度的控制。

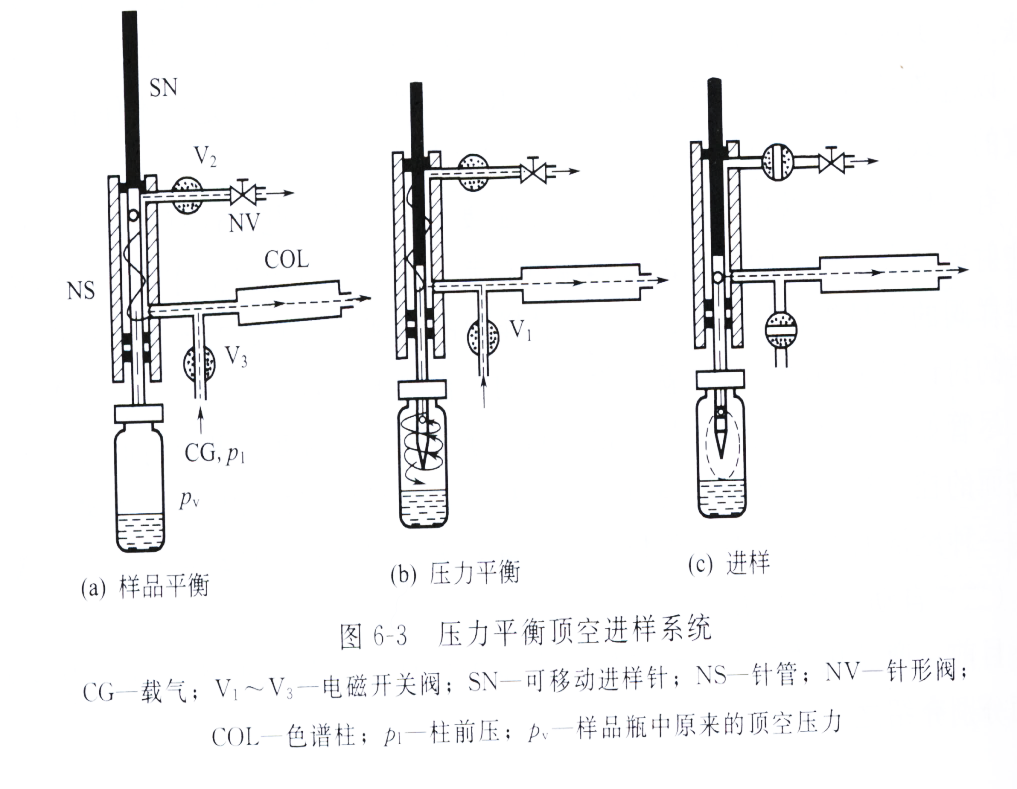

注:采用六通阀和注射器结合,样品的温度由阀体控制,注射器只起泵的作用,将样品抽入进样阀的定量管。这样就消除了温度的影响。 ②自动进样装置 ·采用注射器进样 a.主要采用气密注射器和样品控温装置。 b.在自动进样器样品盘的上方增加了一个金属加热块,通过样品盘下面的气动装置将样品瓶依次转移到加热块中,待气液平衡后,由注射器插入样品瓶取样并注入GC分析。 缺点:不能控制样品的压力,使用较少。 ·压力平衡顶空进样系统 由压力控制阀和气体进样针组成,待样品中的挥发性物质达到分配平衡时对顶空瓶内施加一定的气压将顶空气体直接压入到载气流中.这种采样模式靠时间程序来控制分析过程,所以很难计算出具体的进样量.但平衡加压采样模式的系统死体积小,具有很好的重现性。

操作步骤: 第一步:样品加热平衡。此时取样针头位于加热套中。取样针头用“O”形环密封。载气大部分进入GC,只有一小部分进入加热套。 第二步:压力平衡。样品气液平衡后,取样针头穿过密封垫插入样品瓶,此时载气分为三路:一路为低流速,由出口针形阀控制,继续吹扫加热垫;另外两路分别进入GC和样品瓶,对样品瓶进行加压,直到样品瓶的压力与GC柱前压相等为止(这就是压力平衡)。 第三步:进样。关闭载气阀,切断载气流。此时样品瓶中的气体将自动膨胀,载气与样品气体的混合气体通过加热的输送管进入了GC柱。控制此过程的时间就可控制进样量。 注:a.压力平衡进样装置与GC共用一路载气,操作比较简单。b.前提是采用这种进样装置时,必须控制平衡时样品瓶中的压力低于GC柱前压。否则,针尖一旦插入样品瓶,顶空气体就会在GC载气切断之前进入GC。c.解决办法:可以采用另一路载气对样品瓶加压,以防止GC载气切断前样品组分进入色谱柱。 ·压力控制定量管进样

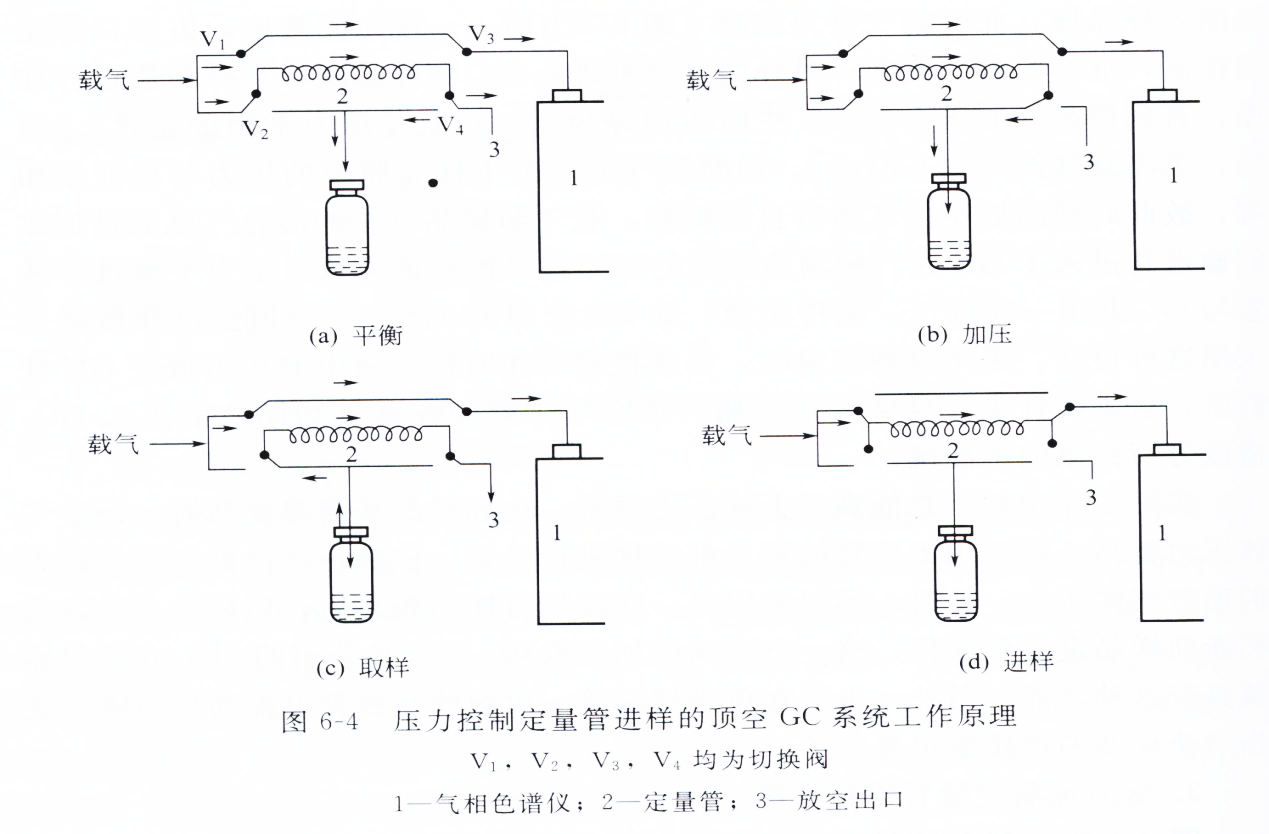

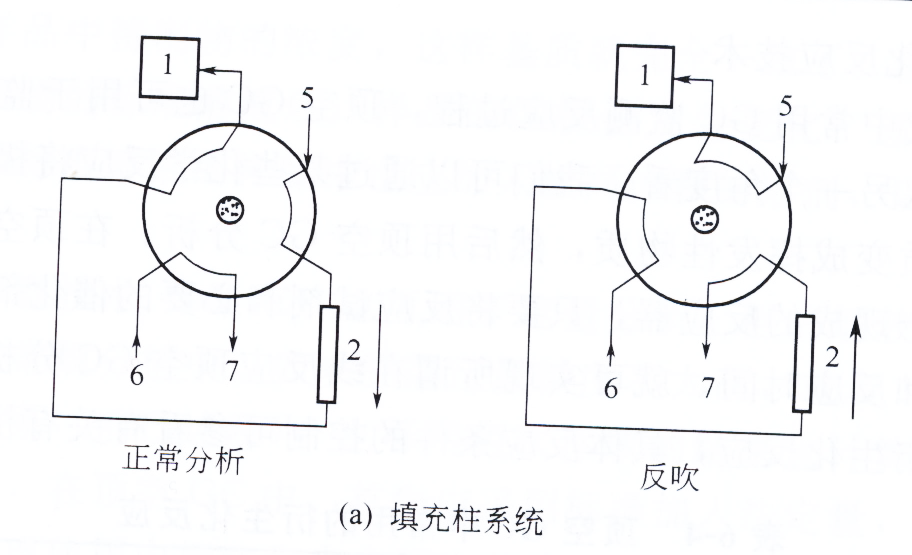

Ajilent 7694E 采用此设计 第一步:平衡。即将样品定量加入顶空样品瓶,加盖密封,然后置于顶空进样器的恒温槽中,在设定的温度和时间条件下进行平衡。此时载气分为两路:一路直接进入GC;另一路用低流速吹扫定量管,而后放空。 第二步:加压。待样品平衡后,将取样探头插入样品瓶的顶空部分,V4切换,使通过定量管的载气进入样品瓶进行加压,加压时间和压力的大小由进样器自动控制。此时,大部分载气仍然直接进入GC柱。 第三步:取样。V2和V4同时切换,样品瓶中经加压的气体通过探头进入定量管。取样时间应足够长,以保证样品充满定量管。 第四步:进样。V1、V2、 V3和V4同时切换,使所有载气都通过定量管,将样品带入GC进行分析。 (3)顶空进样器的技术指标 平衡温度、平衡时间、加压时间和压力高低、取样时间、载气流速均影响进入GC的样品量。所以自动顶空进样器必须对这些条件实现严格的控制。 2.影响顶空分析的影响因素 影响顶空分析的影响因素有与GC有关的参数、与顶空进样有关的参数(如样品性质、样品量、平衡温度、平衡时间、与样品瓶有关的因素。) (1)样品性质 ①气体样品 ②液体和固体样品 ③固体样品的粉碎 (2)样品量 样品量:指顶空样品瓶中的样品体积。 进样量:指进入GC的样品量。进样量是通过进样时间(压力平衡系统)和定量管(压力控制定量管系统)来控制的,还受温度和压力等因素的影响。 注:顶空GC分析中,探讨绝对进样量没有多大意义,重要的是进样量的重现性,只要能保证进样条件的完全重现,也就保证了重现的进样量。 具体分析时:样品量要依据样品体系的性质来确定。一般情况下,样品体积的上限是充满样品瓶容积的80%,以便有足够的顶空体积便于取样。 (3)平衡温度 一般来说,温度越高,蒸气压越高,顶空气体的浓度越高,分析灵敏度越高。待测组分的沸点越低,对温度越敏感。从这个角度说,平衡温度高一些,对分析是有利的,可以缩短平衡时间。 顶空气体的浓度与K成反比,当K>>β时,温度的影响非常明显;当K<<β时,温度升高使K降低,但K+β的变化很小,因此,顶空气体的浓度变化也很小。 结论:①平衡温度应根据分析对象来选择。②实际情况是在满足分析对象灵敏度的情况下,选择较低的平衡温度。 (4)平衡时间 平衡时间本质上取决于被测组分分子从样品基质到气相的扩散速度。扩散速度越快,所需平衡时间越短。另外,扩散系数又与分子尺寸、介质黏度及温度有关。温度越高,黏度越低,扩散系数越大。所以,提高温度可以缩短平衡时间。平衡时间一般要通过实验来测定。 (5)与样品瓶有关的因素 3. 静态顶空GC的方法开发 第一,确定如何处理样品。 第二,根据待测组分确定GC分析条件。 第三,确定平衡时间和平衡温度。 第四,样品的初步分析,主要看灵敏度是否满足分析要求。 第五,确定定量方法。 4.反吹技术 ①目的:除去样品中不需要测定的高沸点组分。 ②反吹技术:就是改变气相色谱柱中载气流动方向,将柱头滞留的高沸点、极性组分吹出色谱柱。 ③作用:a.缩短分析时间;b.保护色谱柱。 ④如何实现反吹? 填充柱:用一个六通阀,另加一路载气就可进行反吹。

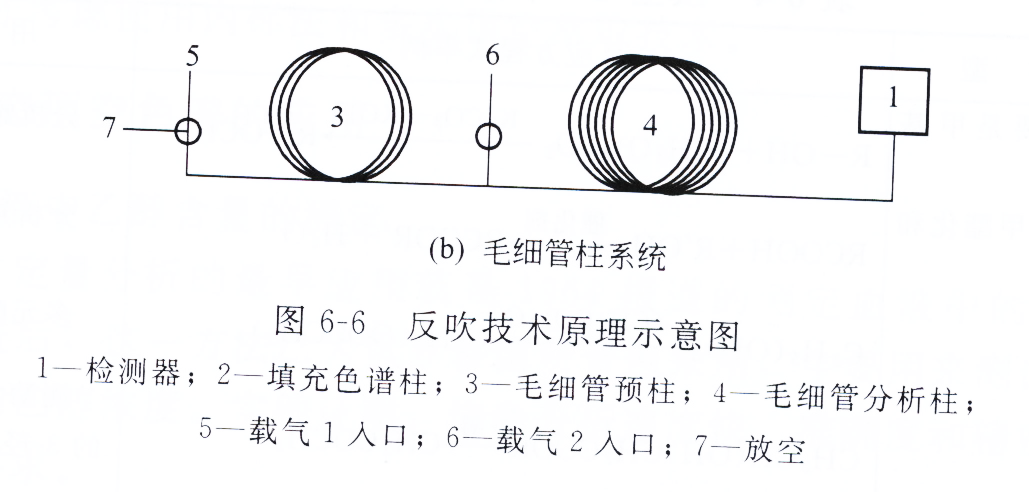

毛细管柱采用两根色谱柱、两路载气。

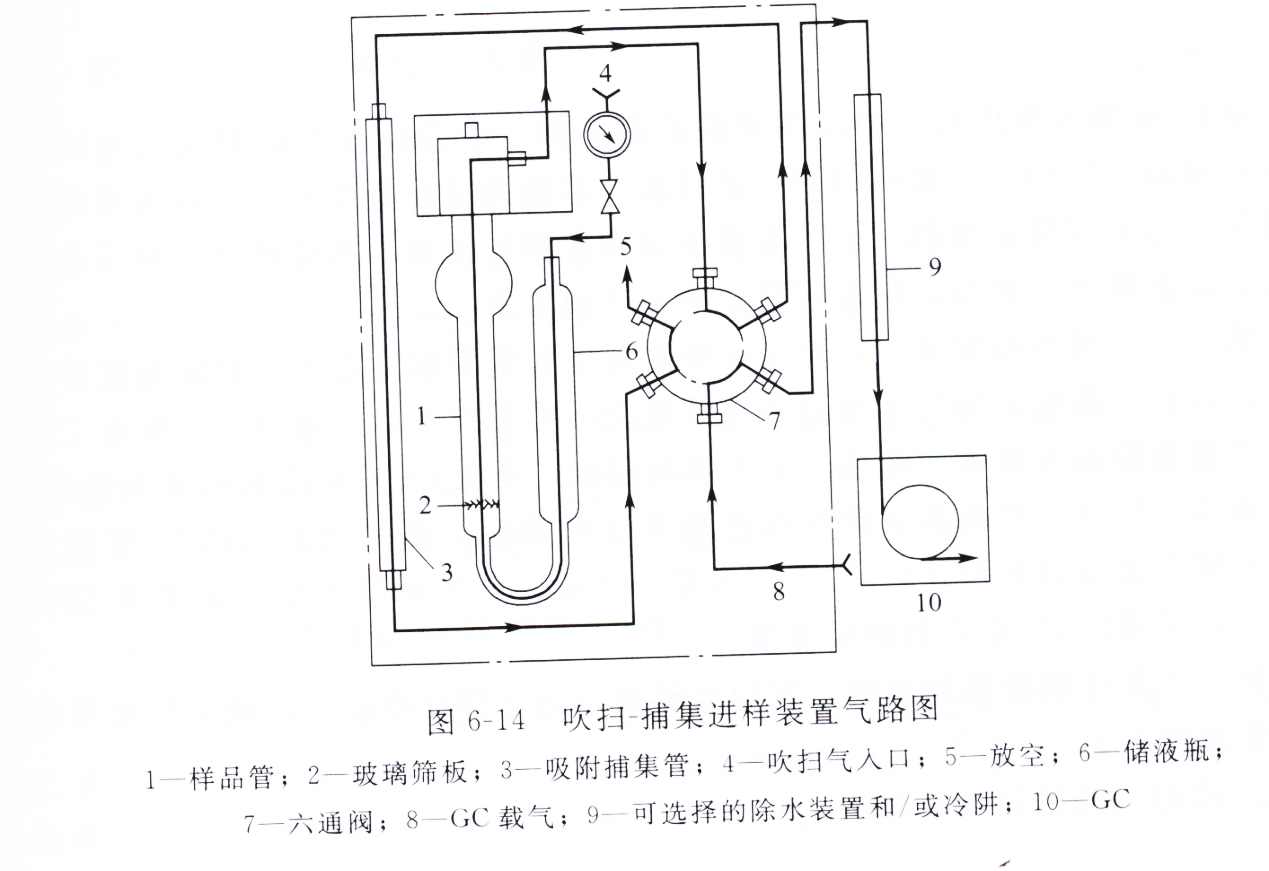

5.冷冻富集技术 解决问题:顶空气体中待测组分含量太低,或者检测器的灵敏度不能满足分析要求,需要加大进样体积,冷冻富集技术是顶空GC常用的提高灵敏度的方法。 操作方法:是用液氮或液态二氧化碳使整个柱箱、或者整个色谱柱、或者色谱柱入口端的一端处于低温,这样大体积的顶空气体进入色谱柱先冷凝下来,然后再升高柱温使之气化,从而使初始样品谱带宽度变窄,消除了大体积气体很容易使色谱柱超载的问题。 6.衍生化反应技术 可以通过某些化学反应将极性的、不挥发或难挥发的物质变成挥发性物质,后用顶空GC分析。样品瓶就是一个现成的反应器,只要将必要的反应试剂加入到样品瓶中,控制反应温度和反应时间,就可实现在线顶空分析。 7. 定量分析技术 顶空GC更常用标准加入法定量。即在待测样品中加入已知量的待测物,通过比较标准加入前后峰面积的变化来计算实际样品中待测物的浓度。 注:在样品中加入待测物的标准溶液后,样品的体积会发生变化,进而影响相比β。因此,要在不加标准溶液的样品中也应加入相同体积的溶剂,以确保样品体积的一致。 8.静态顶空色谱的应用 (1)血液中乙醇含量的测定 (2)聚合物中残留单体的测定 (3)医疗设备中环氧乙烷的测定 (4)啤酒中有机挥发物的静态顶空GC分析 (5)变压器故障早诊断 10. 3 动态顶空色谱技术与应用 1. 吹扫捕集(purge & trap)进样技术的基本原理 吹扫-捕集技术:用流动的气体将样品中的挥发性成分“吹扫”出来,再用一个捕集器将吹扫出来的物质吸附下来,然后经热解吸将样品送入GC进行分析。 吹扫-捕集技术的原理:动态顶空萃取→吸附捕集→热解吸→ GC分析。 具体操作:用氦气作为吹扫气,将其通入样品溶液鼓泡。在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随氦气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩。在一定的吹扫时间后,待测组分全部或定量地进入捕集器。此时,关闭吹扫气,由切换阀将捕集器接入GC的载气气路,同时快速加热捕集管使捕集的样品组分解吸后随载气进入GC分离分析。 2.吹扫捕集的装置

3. 吹扫-捕集操作条件选择 ①温度 ②吹扫气流速与吹扫时间 4. 影响分析精度的因素 ①吹扫-捕集进样器本身。 ②GC条件。 5.吹扫-捕集进样技术的应用 吹扫-捕集技术在环境分析中应用最为成熟,比如饮用水、废水、海水、土壤中的挥发性有机物分析,吹扫-捕集多为首选技术。 10.4 热解吸进样技术与应用 1. 热解吸进样技术 热解吸是将固体样品或吸附有待测物的捕集管置于热解吸装置中。该装置与GC直接连接,载气通过热解吸装置进入GC。当热解吸装置快速升高温度时,挥发性组分从固体样品或吸附剂中释放出来,随载气进行分离分析。 热解吸装置可以是一个独立的热解吸器,也可以用吹扫-捕集进样器捕集管加热装置。 热解吸进样的操作参数有:解吸温度、解吸时间、载气流速等。 2. 热解吸进样技术的应用 大气污染物的分析,包括室内和室外大气污染物的分析。 操作过程:用一个吸附管,其中装有一定量的有机吸附剂(活性碳、Tenax和硅胶、或三者的混合物)。取样时,该吸附管接在一个经流量校正的真空泵上,当一定体积(几十到几千毫升)的大气在真空泵的作用下通过吸附管时,有机污染物就被“捕集”在吸附管中。然后密封吸附管,送到分析实验室。后将吸附管置于热解吸装置中,就可快速进行GC分析大气中的污染物。 3. 本次课程小结及问题解答 。 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 |

《色谱分析》本科课程教案

课程名称及编码 | 色谱分析 030209 | 承担单位 | 化学化工学院 | |

课程性质 | ■理论课 □实验课 □其他实践课 | 授课对象 | 化学 | |

授课章节 | 第11章液相与气相色谱新技术及应用 11.1节-11.4节 | 授课教师、职称 | 叶存玲 副教授 | |

教学目标 | 1.了解微柱液相色谱法的基本原理及应用; 2.了解二维高效液相色谱法的基本原理及应用; 3. 了解快速气相色谱法的基本原理及应用; 4. 了解微型气相色谱法的基本原理及应用; 5. 了解多维气相色谱法的基本原理及应用。 | |||

教学重点 | 1. 二维高效液相色谱法的基本原理及应用; 2. 快速气相色谱法的基本原理及应用; 3. 多维气相色谱法的基本原理及应用。 | |||

教学难点 |

| |||

课程思政 | 不断升级换代的仪器构造背后更多地凝结着科研工作者的智慧与汗水,鼓励学生要具有不畏困难、大胆创新和勇于担当的精神。 | |||

教学方法 | 课程讲授、课堂讨论法、课外拓展、思政图片展示 | |||

教材与参考资源 | 参考教材: 1.《高效液相色谱方法及应用》(第三版),于世林,化学工业出版社,2023年。 2.《气相色谱方法及应用》(第三版),刘虎威,化学工业出版社,2023年。 | |||

思考题 | 1. 课前问题:①简述二维高效液相色谱法的基本原理及及应用范围;②简述多维气相色谱法的基本原理及及应用范围。 2. 课后思考题:查阅文献,简述目前液相色谱法和气相色谱法法最新科研成果及发展的主要方向。 | |||

教研室主任意见 | 签字 | |||

学院审查意见 | 签字 | |||

《色谱分析》本科课程教案

基本内容 | 教学手段与教学组织 |

1. 1 微柱液相色谱法 1.微柱液相色谱法概述 微柱液相色谱法:是对常规的高效液相色谱柱进行微型化处理的过程中,逐步发展起来的,由于使用了新型微粒固定相和微型精密加工制造技术,使色谱柱的分离效能大大提高,流动相的消耗量大大减小。 2. 微型柱的分类 分类:紧密填充柱、疏松填充柱和开管柱三类。 3. 微柱液相色谱法的特点 优点:

缺点: ①突出了柱外效应对降低柱效的影响; ②微柱对样品容量的降低,使常规高效液相色谱进样技术的应用受到限制; ③需使用高灵敏的检测器;

4.微柱液相色谱法的基本理论 (1)柱外效应 (2)管壁效应 管壁效应对微柱的影响比普遍认为的要小得多。在选修的微柱色谱系统中,“管壁效应”并不是柱效损失的主要原因,若系统中存在相对大的柱外死体积,则“柱外效应”就成为造成柱效损失的主要原因。 (3)稀释效应 使用微柱进行色谱分析,可减小色谱分离过程的稀释效应而提高对色谱峰的检测灵敏度。 (4)分离阻抗(E) 分离阻抗作为评价微柱分离性能的标准。 5. 微柱液相色谱法的仪器装置 (1)输液泵系统 (2)进样系统 (3)柱系统 (4)检测器系统 6. 微柱液相色谱法的新技术 11.2 快速气相色谱法 1. 快速气相色谱概述 (1)快速气相色谱法的定义 快速气相色谱法:分析速度快的气相色谱法。从峰宽的角度来定义快速气相色谱法。认为分析速度等于单位时间内流出色谱峰的个数。 峰宽越小,单位时间内可容纳的峰就越多,分析时间就越短。 (2)快速气相色谱的分类 快速气相色谱可分为快速GC、极快速GC、超高速GC。 注:在实际分析中,快速GC分析一个样品可能用几秒,也可能用几小时。关键是所有峰的半峰宽要满足快速GC的要求。 (3)如何实现快速气相色谱 我们追求的快速GC是:分离度不变,甚至提高的情况下来加快分析速度。在GC中,色谱柱是关键,因此可改变色谱柱的特性。一般来说,对某确定组分,Hmin与r成正比,即r 越小,Hmin越小,柱效越高;反之,r 越大,Hmin越大,柱效越低。小内径的毛细管柱有较高的柱效。这样就可以采用较短的色谱柱而保持分离度不变。 另一方面,微径柱要求高的柱前压来维持一定的载气流速,而在高压下载气的最佳流速更大,这些正符合快速分析的要求。 仪器厂商实现快速GC采取的措施:①提高了柱前压上限;②增大了可控制的分流比;③增大了柱箱升温速率;④推出了小至50μm内径的毛细管柱。 2. 快速气相色谱应用举例 3. 快速气相色谱的操作注意事项 ①快速GC方法的开发较之常规毛细管GC复杂一些,这主要由于快速GC采用微径柱,进样速度、分流比、载气柱前压、以至进样口衬管都对分离有明显的影响,因此需要优化更多的参数。如有常规毛细管GC方法,可利用HP方法转换软件,将其转换为快速GC方法。 ②快速GC只能缩短色谱分析的时间,不能缩短色谱分析的周期。 ③快速GC的明显缺点是柱容量小,影响方法的检测灵敏度,这是我们不能忘记的。 ④快速GC需要更高的柱前压,更容易发生载气泄露问题,要更经常地检漏,更频繁地更换进样口隔垫。 ⑤载气源的输入压力要足够高,才能维持快速GC的高柱前压。 ⑥注意调节隔垫吹扫气流量。 ⑦推荐使用氢气作为快速GC的载气。 ⑧快速GC最好采用自动进样器,以保证足够快的进样速度和进样重现性,且进样速度越快越好。 ⑨进样口的衬管也是一个必须注意的问题,推荐使用内径更细的衬管。 ⑩检测器的响应速度要快,数据采集速率要快,才能保证快速GC的有效性。 11.3微型气相色谱 1.微型气相色谱的特点 (1)开发微型气相色谱的有两个思路: ①将常规GC按比例缩小; ②用高科技制造技术实现元件的微型化。 (2)微型气相色谱的共同特点: ①体积小,重量轻,便于携带; ②分析速度快,保留时间以秒计,很适合有毒有害气体的检测和化工过程的质量控制; ③灵敏度高,对许多化合物的最低检测限为10-6g级; ④可靠性高,适合于不同的环境,可连续进行2.5×106次分析; ⑤功耗低,省能源; ⑥自动化程度高,可用笔记本电脑控制整个分析过程和数据处理,也可遥控分析; ⑦样品适用范围有限。主要用于常规分析,如天然气、炼厂气、氟利昂、工业废气等。 2.微型气相色谱的技术指标 微型GC同样也由进样口、色谱柱和检测器组成,所不同的是微型GC采用微加工技术,检测器和进样口可微刻在硅片上,其尺寸与一个集成线路块相当。色谱柱固定在一个加热块上。 微型GC的另外两个问题是电源和气源。在实验室使用时可用外接电源和气源。如果在野外使用,则可内置蓄电池和内置小钢瓶,这是一般可支持仪器连续工作40h。 11.4多维色谱 1.多维色谱的概念 多维色谱:多维色谱是将同种色谱不同选择性分离柱或不同类型色谱分离技术组合,构成联用系统。 现在应用最多的是二维色谱,它是在单分离柱基础上发展起来的,其技术关键是连结两色谱分离系统之间的接口设备和技术。通常由第一个或预分离柱和第二个或主分离柱串联组成,两柱之间通过切换阀或压力平衡装置作为接口,以改变流动相流路,部分在预柱未分离的组分,导入主柱进行第二次分离,从而大大提高系统分离能力。 目前正在发展中的多维分离技术还有GC-GC、LC-GC、LC-LC,LC-CE,CE-CE等。 2.多维色谱的组合方式 (1)同种色谱、不同选择性色谱柱串联: 二维气相色谱(GC-GC);二维高效液相色谱(HPLC-HPLC);二维超临界流体色谱(SFC-SFC) (2)不同类型色谱分离串联: 高效液相-气相二维色谱(HPLC-GC); 高效液相-超临界流体二维色谱(HPLC-SFC); 高效液相-毛细管区带电泳二维色谱(HPLC-CZE) 3.多维色谱的特点 ①利用两个或更多的色谱柱对复杂样品中的待分析组分进行分离; ②在柱之间利用切换阀将经过初次分离的全部或部分组分选择性地转入另一根或多根不同类型的色谱柱中进一步分离; ③与常规的单柱分离相比,更高的选择性、更大的峰容量和更好的分辨率。 4.多维GC的模式 多维GC的模式分为两类:部分多维分离和全多维分离。 部分多维分离:第一GC柱上只有部分组分进入第二GC柱进行二次分离。全多维分离:将第一GC分离后的所有组分都进入第二GC柱进行二次分离,即所谓完全。 | 课程讲授、课堂讨论 (展示科研成果的图片) 课程讲授、课堂练习 (展示课程思政图片) 课程讲授、小组讨论 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 课程讲授、小组讨论 课程讲授、课堂问答 |